El autor mexicano Roger Bartra nos entrega un libro espléndido para acompañar los descubrimientos melómanos y atravesar nuestros otoños e inviernos íntimos con una banda sonora vasta que podemos personalizar, ya que la cartografía nos permite entrar a hilar más fino y descubrir la propias vías de fuga predilectas.

Por Alfonso Matus Santa Cruz

Publicado el 1.7.2025

Imaginar un mundo sin música es imaginar un desierto.

En efecto, la única lengua común que sobrevivió al descalabro de la Torre de Babel, esa división mítica que multiplicó las formas de comprender y expresar la experiencia humana, es la música, probablemente nuestra primera lengua, nuestra primera forma de comunicarnos, de transmitir la algarabía de la primavera, de una caza provechosa, de un matrimonio; pero, también, de acompañarnos en el duelo por la muerte de un ser querido o de afrontar la adversidad del invierno más crudo reunidos en torno al fuego.

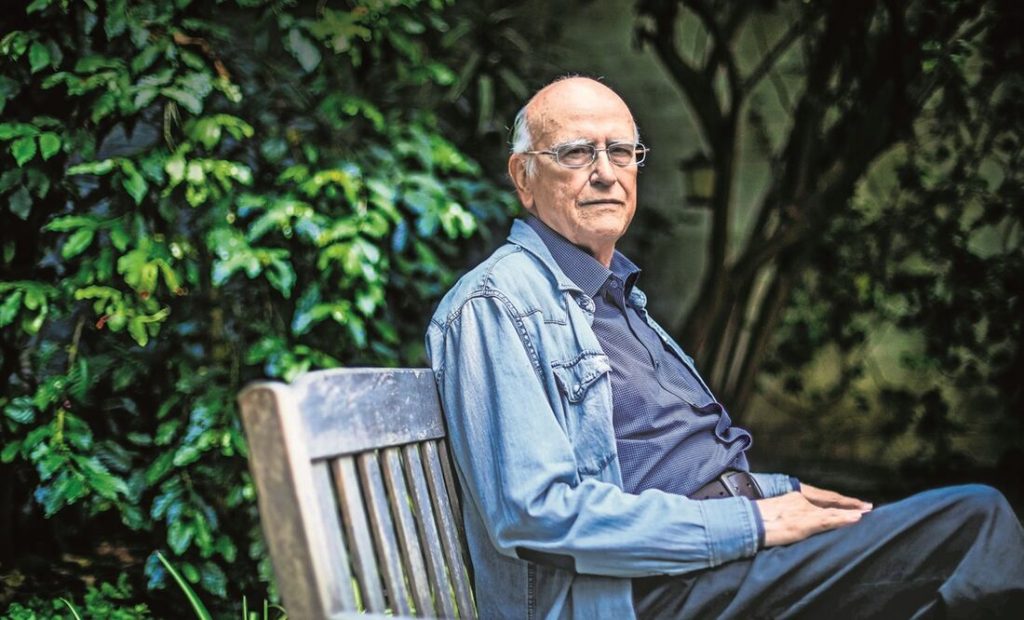

Sobre esta última especie de música, aquella que explora el dolor y la insondable desgarradura que habita en el corazón de algunas personas, ese humor negro que la tradición bautizó con el nombre de melancolía, que trata el último libro de ensayos de ese investigador de matices que es el escritor mexicano Roger Bartra (1942).

Hablo de Ecos de la melancolía, un verdadero viaje por la geografía de la música clásica desde fines del Renacimiento hasta nuestro siglo que parece un cometa deslumbrante en vías de colisión.

Como un buen melómano Bartra no pretende adoctrinarnos ni pontificar sobre alguna lógica subyacente que permita entrever en qué consiste la arquitectura de estas composiciones que transmiten esa bruma cromática propia de un Friederich o Turner, sino que nos comparte su pasión y admiración por el espectro de estas piezas musicales.

Y su estrategia como antologador no podía ser menos antojadiza: en vez de sucumbir a sus gustos personales, de enumerar obras que a un oído suenen melancólicas y a otros nostálgicas o barrocas, lo que hace es remitirse a la intención de los compositores, a su expresión explícita de la palabra melancolía, ya sea en el título de las obras o en la descripción de algunos movimientos.

La paz sulfúrica

Como nos advierte en su preludio, eso que llamamos melancolía es una tonalidad anímica difícil de traducir, pero que abunda en el arte y la música, es mucho más que solo eso que en la jerga psicológica moderna llamamos depresión:

«La melancolía nos lleva a las esferas de la locura, de la desesperación, del tedio y de la muerte, pero también es un sentimiento de goce espiritual y de dulzura. Es una enfermedad maligna y al mismo tiempo es una emoción noble y un tipo de personalidad».

Al respetar las decisiones de los compositores, nombres que uno asociaría sin pensarlo con la melancolía, como Erik Satie (qué mejor compañero para las lluvias invernales?) o Eleni Karaindrou, la compositora predilecta del director Theo Angelopoulos, son nombrados al vuelo o ni siquiera mencionados.

Lo que importa es que ese fantasma que acechaba a Durero y tantos otros artistas, aquel a que Robert Burton dedicó uno de los libros más espléndidos y extravagantes de la prosa inglesa, esté cimbrado sobre las espaldas de esos músicos como un ángel negro que dicta las notas que rasgan el papel y luego se traducen a los instrumentos de la orquesta.

Es así como nuestro viaje comienza, como no podía ser de otra manera, en la Inglaterra isabelina, de la mano del compositor y laudista John Dowland (1563 – 1626), músico del que se sabe muy poco más allá de su nombre, muy apropiado para inaugurar esta tradición por cierto, y que viajó a formarse en Francia y volvió convertido al catolicismo para postular a la corte de la reina, pero fue rechazado, y volvió a viajar por el continente y las distintas monarquías como laudista, hasta recalar en la corte de Cristián IV de Dinamarca.

A inicios del siglo XVII publicó las siete pavanas que lo harían famoso, Lachrimae or Seven Tears, que nuestro guía designa como el equivalente musical al grabado de Durero, Melancolia I.

Desde allí en adelante Bartra nos sumerge en las peripecias de compositores tan diversos como Liszt, Tchaikovski, el hijo de Bach (más famoso que su padre en su tiempo), Bethoveen, y, ya en el siglo XX, George Enescu (prodigio rumano comparado a Mozart por su precocidad), Grazyna Bacewicz o Shostakóvich.

Todo esto acompañado de un delicado trasfondo cultural, salpicado de anécdotas y de referencias literarias, como al periodo romántico que va de Byron hasta Baudelaire.

El viaje siempre es ameno y revelador. La cantidad de compositores y obras que aparecen en el camino es amplia, pero no abrumadora, y, lo mejor de todo, para la experiencia lectora cabal, es que podemos acompañar la lectura del libro con la lista de piezas musicales glosadas por Bartra gracias a una lista de Spotify que la editorial Anagrama tuvo el tino de crear y añadir al libro con un simple código QR.

Si hay atributos de nuestra modernidad digital que pueden expandir la potencia de un libro, no imagino uno más acertado que el trasfondo musical, que, después de todo, es, en este caso, el protagonista de la misma obra literaria.

Un libro espléndido para acompañar los descubrimientos musicales y atravesar nuestros otoños e inviernos íntimos con una banda sonora vasta que podemos personalizar, ya que la cartografía nos permite entrar a hilar más fino y descubrir nuestras vías de fuga predilectas.

En mi caso, uno de los últimos compositores que Bartra saca a colación, el argentino Oscar Golijox, nuestro contemporáneo nacido en 1960, se está transformando en uno de mis favoritos. Su Azul, es una composición que va de la potencia telúrica a las profundidades cósmicas, con el primer movimiento bautizado por un verso de Pablo Neruda: Paz sulfúrica.

Cada quien, en fin, podrá descubrir aquí la música que es el espejo oscuro más apropiado para su melancolía.

***

Alfonso Matus Santa Cruz (1995) es un poeta y escritor autodidacta, que después de egresar de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago incursionó en las carreras de sociología y de filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacan el de garzón, el de barista y el de brigadista forestal.

Actualmente reside en la ciudad Puerto Varas, y acaba de publicar su primer poemario, titulado Tallar silencios (Notebook Poiesis, 2021). Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Ecos de la melancolía. Un viaje musical», de Roger Bartra (Editorial Anagrama, 2024)

Alfonso Matus Santa Cruz

Imagen destacada: Roger Bartra.