Cervantes crea un mundo ficticio en la cabeza de Alonso Quijano, su protagonista enloquecido por leer novelas de caballerías, a través de un mundo superado que se aloja en su psiquis, en tanto que la aldea ficcional bautizada como Macondo de García Márquez también lo es —un universo con sus leyes propias, que alberga a la familia Buendía—, y los cuales viven inmersos en un tiempo que se repite cíclicamente.

Por Luis Eduardo Cortés Riera

Publicado el 11.9.2025

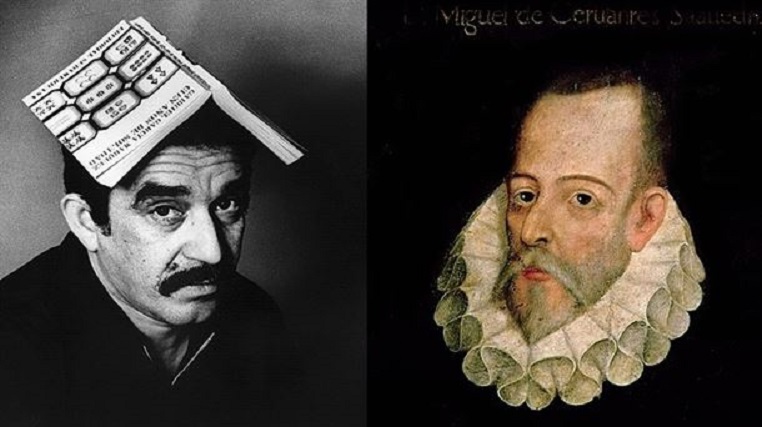

Ambas son novelas que son monumentos literarios en habla castellana y en muchas otras lenguas, en la que sus autores, Miguel de Cervantes Saavedra y Gabriel García Márquez, construyen universos literarios o diegéticos de manera magistral.

Cervantes crea un mundo caballeresco ficticio en la cabeza de Alonso Quijano, su protagonista enloquecido por leer novelas de caballerías, un mundo superado que se aloja en su psiquis; en tanto que la aldea ficcional Macondo también lo es, un mundo con sus leyes propias, que alberga a la familia Buendía, quienes viven en un tiempo que se repite incesantemente, cíclicamente.

Son un par de obras literarias e históricas singulares, donde la idea del tiempo serán ejes narrativos básicos y fundamentales.

La pregunta que nos asalta es la posibilidad de que tales mundos de ficción recreen de alguna manera nuestro mundo en el que nos ha tocado vivir, que sean el espejo de nuestra propia existencia en el siglo XXI.

En Cervantes el tiempo literario emerge del pasado, la Edad Media europea que irrumpe en la llamada modernidad temprana en la febril imaginación de un caballero, que sale a enderezar entuertos con unas herramientas que ya no existen y que son parte de una realidad superada: adarga y lanza en astillero.

Suele suceder con alguna regularidad este estado de la psiquis: acontece en la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert y nos puede suceder a nosotros los mortales. El mundo tal como lo apreciamos es una construcción que viene con situaciones, hechos e imágenes procedentes necesariamente del pasado, es nuestra visión del mundo que tiene por ley un antecedente pretérito.

De este modo estamos sumergidos en el pasado, como pez en el agua, y no podemos escapar de él, tal como dice el historiador Eric Hobsbawn.

La novela de Cervantes es un recordatorio de la condición humana atada necesariamente al pasado, que nos advierte que puede sucederle al hombre de la calle. Un anacronismo que brota y rebrota constantemente hasta el infinito. Sólo que Quijano se reconcilia con el presente poco antes de su muerte, quema los libros caballerescos y vuelve a la normalidad terrenal desengañado.

Necesitamos, nosotros los humanos del tercer milenio, poner los pies sobre la tierra, y más aún en un mundo poblado de fake news y posverdades, mentiras construidas por anónimas entidades algorítmicas que no son humanas: la inteligencia artificial.

Se trata de las diégesis digitales, ominosos mecanismos manipuladores de conciencias, de las cuales ha advertido el Papa León XIV: la experiencia virtual se siente más «real» que la vida cotidiana.

Los estratos del tiempo

El tiempo cíclico en la literatura es una constante que podemos notar en la mencionada Madame Bovary, y en La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. En América Latina y durante el boom de la literatura es Gabriel García Márquez quien hace un portentoso manejo del tiempo cíclico en su novela de 1967, Cien años de soledad.

Con todo, el tiempo de Macondo se mueve en círculos, repitiendo patrones, destinos y errores a lo largo de generaciones. Aurelianos y José Arcadios parecen condenados a vivir versiones de los mismos destinos. ¿Es mera literatura y ficción este relato macondiano, o bien puede reproducirse en la vida cotidiana de nosotros los seres humanos reales?

Un notable historiador y filósofo alemán llamado Reinhardt Koselleck, dice que sí estamos condenados a la repetición histórica, idea que no comparte Karl Popper.

Afirma Koselleck que existen estratos del tiempo, comparando la historia con formaciones geológicas que se superponen y repiten. Ello nos permite hacer pronósticos históricos. El primero de ellos es el cotidiano, donde es casi imposible hacer pronósticos. Nadie sabe si al cruzar una calle será atropellado por un carro.

Un segundo será el estrato del medio plazo, el que escapa al humano control: las crisis económicas o las guerras. Acá las prognosis son posibles: la que hizo la Ilustración con la Revolución Francesa, y que se apoyó en la Revolución Inglesa ocurrida 100 años antes.

El tercer y más profundo estrato es el que denomina «duración metahistórica», donde pueden ubicarse las constantes antropológicas: la finitud ontológica humana, nacemos y morimos, la contraposición amigo enemigo, la existencia de padres e hijos. Tales hechos no son históricos, pero sí lo son sus interpretaciones históricas y culturales.

La literatura no es una mera ficción apartada de la realidad, pues ella se nutre de la realidad y a la realidad retorna y vuelve, tal como hemos observado en estos dos casos de novelas en habla castellana, pero que también se vive en las literaturas de otras lenguas y geografías y culturas lejanas muy distintas a la nuestra.

En efecto, la literatura es una herramienta fundamental para comprender la condición humana. Las mentiras de la literatura dicen una verdad. Las historias aunque sean ficticias, dice el Nobel de literatura peruano y español Mario Vargas Llosa, revelan verdades profundas sobre la sociedad, los deseos, los miedos y las contradicciones humanas.

La literatura permite cuestionar el orden establecido, denunciar injusticias y explorar hermosas utopías. La literatura educa, nos ayuda a entender vidas distintas a las nuestras. La literatura desarrolla el espíritu crítico que es tan vital y necesario en este mundo habitado de construcciones sociales y políticas inviables, distopías, nebulosas teorías anticientificas, poderosas fake news y posverdades muy bien elaboradas.

Sin ir más lejos, la crítica es la sanidad del espíritu, decía Marc Bloch, es la herramienta básica para curarnos de tales amenazas.

Decía en 1975 el escritor mexicano Octavio Paz que: «la crítica es la palabra racional. Sabemos que la crítica por sí sola, no puede producir una literatura, un arte y ni siquiera una política. No es ésa, por lo demás, su misión. Sabemos asimismo que sólo ella puede crear el espacio —físico, social, moral— donde se despliegan el arte, la literatura, la política. Contribuir a la construcción de ese espacio es hoy el primer deber de los escritores de nuestra lengua».

Es la crítica, elemento de la modernidad, el lugar a donde estamos convocados.

***

Luis Eduardo Cortés Riera es un ensayista venezolano (Carora, 1952), doctor en historia y docente del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (sede Barquisimeto) de su país.

Ha sido ganador de la Bienal Nacional de Literatura con el ensayo Psiquiatría y literatura modernista (2014) y es el autor de obras tales como Ocho pecados capitales del historiador, Del colegio La Esperanza al colegio Federal Carora (1890-1937), y de Sor Juana y Goethe, del barroco al romanticismo. Iglesia Católica en Carora desde el siglo XVI a 1900.

También miembro de número de la Fundación Buría.

Luis Eduardo Cortés Riera

Imagen destacada: Gabriel García Márquez y Miguel de Cervantes.