En muchos aspectos, las pesquisas forenses recuerdan al proceso investigador de la ciencia, sobre todo si se tiene en cuenta la necesidad de añadir las pruebas y experimentos oportunos para verificar y apuntalar las conclusiones a que ha llegado el pensamiento.

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 28.9.2025

En la magnífica antología Los mejores cuentos policiales, seleccionada por Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges y publicada originalmente por Emecé Editores en 1962, figura un relato de sobras original e intelectualmente ambicioso. Se trata de Nueve millas bajo la lluvia (The nine mile walk) (1947), redactado por Harry Kemelman.

Al principio del cuento, el personaje razonador afirma: «Una conclusión puede ser lógica y no por eso ser verídica». Ante lo cual, el narrador lo desafía proponiéndole una frase determinada: «El caminar nueve millas no es broma, especialmente si está lloviendo». Tras lo que el detective aficionado responde con una serie concatenada de conjeturas, una ilación impecable, una muestra de deducciones siguiendo la lógica formal más canónica.

El estilo tradicional de la novela policiaca se basa en el manejo del razonamiento deductivo e inductivo a partir de sutiles y perspicaces observaciones con alguna ayuda de la intuición afortunada.

Así ha sido desde los modelos creados por Edgar Allan Poe (admirable ejemplo de escritor romántico cerebral) y por Sir Arthur Conan Doyle. En los libros de ambos se despliega una lógica fascinadora que lleva al descubrimiento del infractor de una forma brillante e inexorable.

En muchos aspectos, las pesquisas policiales recuerdan al proceso investigador de la ciencia, sobre todo si se tiene en cuenta la necesidad de añadir las pruebas y experimentos oportunos para verificar y apuntalar las conclusiones a que ha llegado el pensamiento.

El amor ha nacido y se ha hecho realidad

En filosofía, el realismo sostiene que por medio de la razón puede conocerse la realidad y por tanto la verdad. Algunos autores como el periodista y filósofo bohemio Fritz Mauthner concibieron el lenguaje como una metáfora de la primera de ellas.

Años más tarde, desarrollando esa forma de argumentar, Wittgenstein escribió en su Tractatus logico-philosophicus que el sistema de las palabras era un mapa del mundo. Cuando comprobó que había vocablos que no se correspondían con cosas, objetos ni acciones concretas, descubrió el lenguaje inefable y recomendó guardar silencio ante lo que no se podía hablar como la religión o la poesía.

Previo a todo esto, Lewis Carroll ya había avanzado en su cuento curiosamente infantil Alicia a través del espejo y lo que allí encontró fue que el significado de las palabras depende del poder. «Lo importante es saber quién manda», asegurará Humpty Dumpty ante las dudas de Alicia acerca de si una voz puede tener múltiples acepciones.

La perfección de la técnica lógica no nos asegura en nada que hayamos alcanzado a ver lo real. O, dicho de otra manera, lo verosímil no tiene por qué ser verídico. Y, de hecho, muy pocas veces lo es. Está cerca del cero absoluto el poder demostrar algo de una manera inequívoca en la vida cotidiana, jurídica y aun científica.

De este modo, nos movemos en nuestras vidas por un mundo de hipótesis y conjeturas que son similares a la verdad, pero que no podemos asegurarlo con certeza indubitable.

Por si esto fuera poco, debiéramos recordar el texto de Frigyes Karinthy, Viaje en torno a mi cráneo, donde explica que la realidad de las cosas empieza al nombrarlas. Antes pueden existir fuera de nuestro alcance, pero, aunque recibamos su influjo, no conocemos su presencia.

Un bonito pasaje de La luz que se apaga, la novela de Rudyard Kipling, lo ilustra. El héroe y su amiga suben a una colina. Al bajar de ella, el protagonista se da cuenta, como en una revelación, de que está enamorado. Y al formulárselo a sí mismo siente que el amor ha nacido y se ha hecho realidad.

Somos, en definitiva, vagabundos de la razón y del lenguaje con los que nos enfrentamos a lo que nos rodea sin estar nunca seguros del todo de los consejos que nos dicta nuestra inteligencia.

***

Luis Miguel Iruela es un poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

«Los mejores cuentos policiales», de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (Sudamericana, 2019)

Luis Miguel Iruela

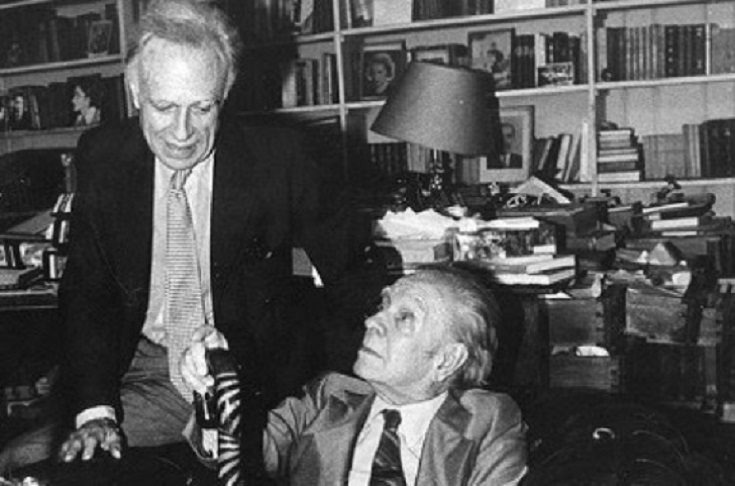

Imagen destacada: Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges.