Al privilegiar como argumento de sus libros una experiencia fantaseada, el autor chileno Juan Mihovilovich Hernández invita al lector a replantear la noción tradicional de subjetividad, una idea donde la separación entre el sujeto activo y su dimensión reflexiva se transforma en un campo de tensión productiva, para que la vivencia pueda articularse con la memoria y la imaginación.

Por Hugo Metzdorff Navarrete

Publicado el 11.5.2025

Seré directo y eludiendo adjetivaciones, asunto que no son parte de la seriedad y el respeto que debe acompañar una mirada a la preciada creatura que se despliega con vuelo propio alejándose del alma habitáculo del escritor.

Respecto de la obra de Juan Mihovilovich Hernández (1951) —a partir de la tesis de que el escritor en este caso en particular, es testigo de sí mismo a partir de una experiencia fantaseada—, nos atrevemos a señalar que desde su libro El clasificador, el autor muestra una especie de claustro cuyo dispositivo narrativo en el protagonista le muestra como testigo de sí mismo, sin ser —bajo ningún concepto—, un relato autobiográfico, por ende, ese claustro no es ajeno empero a la profunda subjetividad.

Cuando nos referimos como el dispositivo narrativo de la experiencia fantaseada propongo que desde los relatos de El clasificador (por ejemplo, «Un raro movimiento interior»), o con el remate sorpresivo en «Tortura», la experiencia fantaseada se configura como un dispositivo narrativo que permite al protagonista desprenderse, en cierto grado, de la linealidad del tiempo y del espacio convencionales.

La fantasía se erige no simplemente como un acto de evasión o de escapismo, sino que como una estrategia de intensificación de la subjetividad. Al transitar por un mundo imaginario, el sujeto desdibuja la frontera entre lo real y lo onírico, reconfigurándose a sí mismo en el proceso.

Este tránsito, a su vez, posibilita la aparición —como señalé— de un «claustro interior», en el cual se sitúa una dualidad: por un lado, el sujeto como agente del hecho, y por el otro, el sujeto que observa y reflexiona sobre su propia existencia.

Con todo, el trabajo de Mihovilovich no está exento de quiebres narrativos. Se trata de un estilo de narración dura —»sí existe la descomposición cómo no va a existir la tristeza»— y el cual introduce elementos extraños, absurdos o fantásticos dentro de un entorno cotidiano, sin explicarlos ni justificarlos, generando una sensación de inquietud, alienación o irrealidad.

Este procedimiento es una marca central del estilo kafkiano, allí lo insólito no tiene redención ni explicación trascendental (ver la novela El contagio de la locura). En un juego de ocultamiento o de movimiento pendular entre un hablante implícito y un narrador ficticio, que Mihovilovich mantiene aún, al parecer, en su último trabajo El amor de los caracoles (en pleno estudio en este momento).

La fascinación del juego narrativo del autor en comento nos asalta en un quiebre que se hace severo y disruptivo en una bajada enriquecida de prosa poético filosófica o en una evocación de lo inefable que puede ser sin ser —¿la nada talvez?— en una especie de vacío que el narrador busca llenar mientras paradojalmente rellena su convicción de ser arrojado al mundo geworfenheit (Heidegger).

Cito: «Cuando se busca no se sabe qué se busca: sencillamente se avanza en pos de algo incierto. Eso me acontecía. Eso me acontece a menudo» (en Útero, p. 15).

O bien: «no soy más que una antigua hoja de un cuaderno colegial ajada en sus extremos, donde alguna vez diseñé como divirtiéndome matando el tiempo, una flor desconocida, desprovista de matiz, porque sencillamente los colores son ilusorios, no poseen substancia» (en Útero, p. 134).

Entonces, y a pesar de que la belleza, y los sueños se disuelven en lo aparente, el autor se nos escurre como un líquido entre las manos junto a lo narrado (disolución en lo efímero e inefable, un acto de licuar tal vez).

El testigo de sí mismo: dualidad y fragmentación del yo

El proceso de autorreflexión en la narración de Mihovilovich se articula a través de la figura del testigo interior. Este recurso estilístico y temático permite que el protagonista se distancie momentáneamente del flujo de la acción para convertirse en observador de su propio devenir.

Tal división —entre el «yo que vive» y el «yo que presencia»— facilita una reflexión introspectiva que, paradójicamente, se intensifica tanto en la sensación de aislamiento como en la posibilidad de una autocomprensión más profunda.

La experimentación de la subjetividad fragmentada actúa, de esta manera, como una instancia reveladora en la que lo interior se manifiesta con toda su complejidad.

Más allá de lo físico: el encierro simbólico

El claustro del cual habla Mihovilovich adquiere una dimensión simbólica que va más allá de una mera reclusión física. Tal vez podría entenderse como la construcción de una prisión interna erigida por el lenguaje, los recuerdos y la propia estructura de la conciencia.

La narrativa, a partir de la experiencia fantaseada, descompone y reconfigura ese espacio íntimo para situarlo en el centro de la exploración existencial. En este sentido, el claustro es tanto un escenario de limitación como de revelación, en el cual el sujeto se enfrenta a la totalidad de su ser, reconociendo sus contradicciones y su inherente fragmentación.

Al privilegiar la experiencia fantaseada, el autor invita al lector a replantear la noción tradicional de subjetividad. La separación entre el sujeto activo y su dimensión reflexiva se vuelve un campo de tensión productiva, donde la vivencia se articula con la memoria y la imaginación.

Esta estrategia narrativa permite que el lector se adentre en una reflexión meta narrativa sobre el acto de narrar y sobre la construcción del yo. Así, el testigo interior no solamente cuestiona la integridad del sujeto, sino que también plantea interrogantes sobre la naturaleza misma de la identidad y la percepción del tiempo y de la realidad.

Aparentemente la obra de Mihovilovich nos obliga a la relectura precisamente porque su trabajo se revela como una labor que se esmera en que la experiencia fantaseada no es un mero artificio estético, sino una herramienta esencial para explorar el encierro existencial y la dualidad del yo, y lo logra.

Es más, al situar al protagonista en un claustro tanto físico como metafórico, preso de sí mismo, de su introyección, Mihovilovich ofrece una mirada profunda sobre la complejidad de la subjetividad y la capacidad del ser humano para desdoblarse en la experiencia de sí mismo.

Con todo, este enfoque permite que la narrativa trascienda los límites del relato tradicional, abriendo un espacio de reflexión sobre la continuidad entre lo real y lo imaginado, entre la vivencia y la reflexión interna. Asunto que parece proyectarse a lo largo de trabajo, sin perjuicio de los matices temáticos en cada caso.

Hemos de esperar hacia dónde nos lleva, en próximos trabajos, la narrativa metafísica como forma de poiesis de este maravilloso mensajero del sur.

Mientras seguimos indagando un nuevo cuarto en el edificio donde moran las palabras de Juan Mihovilovich, en cuya apertura y tras una ventana, nos observa Laura resplandeciendo a nuestro lado con un círculo brillante como un anillo de oro en la cabeza (ver la novela El amor de los caracoles).

***

Hugo Metzdorff Navarrete es profesor de filosofía, poeta y compositor, miembro de la Academia Chilena de la Lengua (correspondiente a Talca).

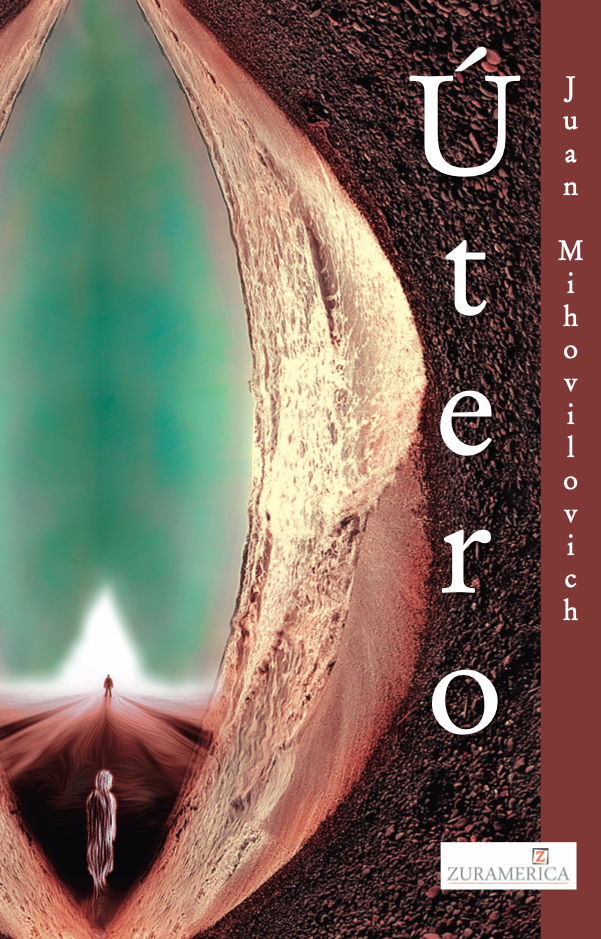

«Útero», de Juan Mihovilovich (Editorial Zuramérica, 2020)

Hugo Metzdorff N.

Imagen destacada: Juan Mihovilovich Hernández.