El texto del autor madrileño Andrés Barba corresponde a una recordable novela, y la cual se inscribe entre las obras que reflexionan de manera alegórica acerca de la niñez, la adolescencia, la violencia y sus vínculos con la sociedad hispanoamericana contemporánea.

Por Cristián Uribe Moreno

Publicado el 5.8.2025

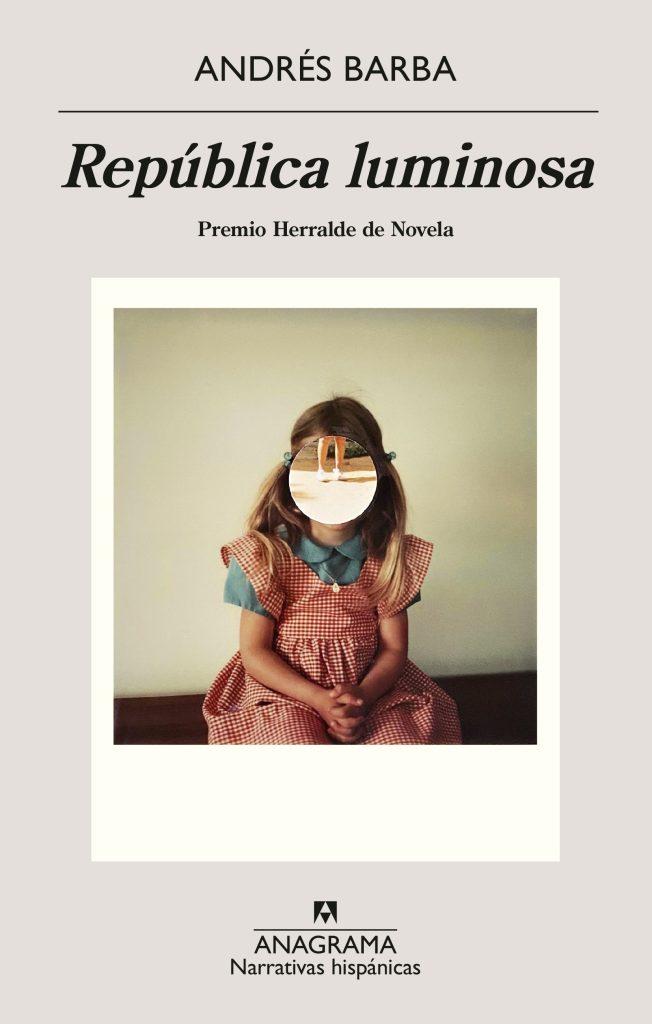

República luminosa del español Andrés Barba (Madrid, 1975) fue la obra ganadora del Premio Herralde el año 2017. Esa misma temporada, la editorial Anagrama la incluyó en su catálogo y este 2024, en su sección Narrativas Hispánicas, apareció la séptima edición de la misma.

De esta forma, el creador madrileño, que alcanzó reconocimiento en la literatura española con La hermana de Katia (2001), con este relato luminoso, ambientado en Latinoamérica, se consolida de manera definitiva como una de las grandes voces de su generación.

La historia se centra en unos hechos ocurridos en San Cristóbal, una ciudad de provincia en América Latina, al costado de un río caudaloso conocido como Eré y una inmensa selva, que hace sentir su figura omnímoda. Hasta allí llega el narrador, de quien nunca se conoce el nombre, a trabajar en la oficina de asuntos sociales del municipio.

El protagonista se traslada hasta esta comarca junto a su familia compuesta por su esposa e hija, ambas llamadas Maia. Su compañera es profesora de música y toca el violín. Además, es descendiente de una comunidad indígena, mencionada como ñeê, que tiene una importante presencia en ese territorio.

Los acontecimientos giran en torno a la aparición de unos niños que se comienzan a ver en las esquinas pidiendo dinero o comida. Son chicos que parecen huérfanos, fugitivos o abandonados, que se mueven en pequeños grupos, pero que forman un número importante cuando se reúnen todos. Quienes, relativamente temprano, comienzan a hacer pequeñas fechorías, lo que empieza a molestar a los residentes del pueblo.

El punto desde donde el emisor aborda lo sucedido es veinte años posterior a lo acontecido con los niños. Parte adelantando lo esencial, que todo terminará en una inmensa tragedia, pero guarda información vital hasta el final.

De este modo, el relato funciona como una crónica que se acercará de forma lenta a los desgraciados eventos, rememorando el contexto y las principales acciones en torno a estos.

Una atmósfera cargada de furia contenida

En esta pormenorización de los hitos de la historia, también se va develando un ambiente cargado de violencia física y sicológica en la que se mueven este grupo de chicos. Violencia que está latente en la mayor parte del relato, como ruido de fondo.

Con todo, y en medio de esta situación, se incluyen reflexiones sobre la infancia y la mirada de los adultos en torno a esta. La propia visión del emisor en relación con su hija, su esposa y la familia va mutando en el desarrollo del relato, replanteándose conceptos que se creían establecidos a firme.

De tal forma, el autor hispánico introduce su visión más filosófica acerca de la realidad.

A medida que la intensidad de las acciones va en aumento, se percibe que los niños de la comunidad de San Cristóbal están traspasando barreras en un camino sin vuelta. Esto se acrecienta por el misterio de su paradero que enrarece aún más una atmósfera cargada de furia contenida y radicalización de posturas.

El texto incorpora otras voces que funcionan como contrapunto a la voz del narrador. Primero, un diario publicado por Teresa Otaño, una adolescente que vivió aquellos convulsos tiempos siendo una niña de diez años, y quien plasmó sus reflexiones en un cuaderno. Y las crónicas del diario El Imparcial a cargo de Víctor Cobán, que comentaba las noticias que surgían en paralelo.

Por un lado, los textos de Otaño sirven para tener una perspectiva de chica que es coetánea al grupo de niños en cuestión, por lo que sus palabras reflejan esa mentalidad que, a los adultos de ese entonces, tanto costaba entender.

Y, por otro lado, está Víctor Cobán y sus escritos que funcionan como una suerte de coro simbólico que refleja todo el malestar social de ese tiempo. Por tanto, quedan al descubierto los temores, especulaciones, fantasías y odios de una masa informe que no comprende a cabalidad su entorno.

Todo esto descrito por Andrés Barba en una prosa depurada, precisa y por momentos poética.

Violencia social y represión

El título parece aludir a ese momento de la vida en que se disfruta la libertad e imaginación de la niñez, ese momento «luminoso» de nuestra existencia que, como se lee en cierto pasaje: «la infancia es más poderosa que la ficción».

No obstante, hacia el final, se percibe que el rótulo de la tapa se materializó como presencia física, dándole una nueva dimensión al libro.

Así, esta obra de Barba corresponde a una gran novela que se inscribe entre los textos que reflexionan de manera alegórica sobre la infancia, la violencia y la sociedad.

Una historia que trae a la memoria narraciones como El señor de las moscas de William Golding o Casa de campo de José Donoso. Incluso de películas como Los niños del maíz, basada en un cuento de Stephen King, de ¿Quién puede matar un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador o la más reciente La cinta blanca de Michael Haneke.

Todos créditos de relatos acerca de infancias vulneradas, por distintas razones, que aluden a la violencia social y a la represión sobre estos chicos en formación.

***

Cristián Uribe Moreno (Santiago, 1971) estudió en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, y es licenciado en literatura hispánica y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile.

También es profesor en educación media de lenguaje y comunicación, titulado en la Universidad Andrés Bello.

Aficionado a la literatura y al cine, y poeta ocasional, publicó asimismo el libro Versos y yerros (Ediciones Luna de Sangre, 2016).

«República luminosa», de Andrés Barba (Editorial Anagrama, 2024)

Cristián Uribe Moreno

Imagen destacada: Andrés Barba.