El esmero y artesanado narrativo de los cuentos del escritor colombiano se encuentra provisto de esa regularidad y oficiosa modestia que entrega la madurez, la perseverancia en la escucha, la observación y la creatividad artística.

Por Alfonso Matus Santa Cruz

Publicado el 6.6.2020

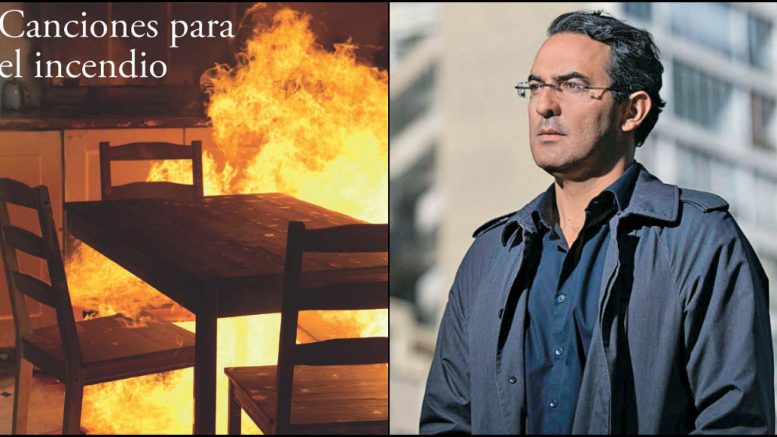

Una variedad de personajes atravesados por el fuego cruzado de la violencia, las imposturas, las huidas y desavenencias, son los congregados por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (1973) en estos nueve cuentos espléndidamente narrados, precedidos por dos citas de Jorge Luis Borges, de dos poemas ―»El fin» y «All our yesterdays»―, que aluden al peso de la memoria, a esos recuerdos sagrados y triviales, y se preguntan por su pertenencia, por esas procedencias y condiciones que son el andamiaje previo a todo mortal, acaso por las patrias y los hombres y mujeres que construyen nuestro pasado a punta de accidentes, condenas, trabajos, una que otra alegría y las pequeñas redenciones anteriores a nuestro nacimiento.

Podría enumerar varios atributos que contribuyen al valor del compendio, algunos ya señalados en la contratapa, pero como lector peculiar que soy, creo más pertinente hacer hincapié en ciertos factores y tejidos que, desde bajo el entarimado narrativo, van sumando para proveer a los cuentos de dimensiones y tesituras tan refinadas como solventes.

Hay una constancia en la particularidad de los hechos narrados, en los episodios y relaciones establecidas entre los personajes y el narrador, que puede pasar desapercibida sin una relectura: la mayoría de los protagonistas ―una empática y arriesgada fotógrafa, un veterano desertor, entre otros― se reencuentran con una persona, con un episodio, al cual habían relegado o creído olvidar, uno de esos enclaves biográficos que a la manera de un fierro al rojo vivo imprimen indeleble marca en la memoria, poniendo en jaque la capacidad de sobrevivencia, de sumarse a las víctimas cuyos cuerpos pasaban flotando por el río, o volverse hábiles camaleones, si ya no lo eran, y fingir ante los ojos de los otros que el hijo no ha muerto en un ejercicio militar, que ha sido el compañero que le precedía en la lista de apellidos del sorteo para sumarse al ejército.

Si hay mentiras inquisitivas que permiten descubrir la frivolidad de un político, también hay mentiras que perviven al día y los años, mentiras que poco a poco van modelando los hábitos, la noción con que una persona se encumbra o machaca cuando nadie la ve. Aquí se nos presentan algunos de esos hombres que hacen de la astucia un arte camaleónica, hombres que fingen hasta bifurcar la propia vida hacia insospechados horizontes, destetándose de cualquier inocencia con tal de borrar los rastros aviesos de un fracaso, una indolencia, un acto de lujuria a costa de un muerto.

Están ellos, que fingen con una resolución fatalista, pero también están quienes en un momento de instintiva indignación eligen la posibilidad del alivio; sea despeñando a los otros junto al propio simulacro de identidad, sea aprovisionándose de valentía y compasión para consolar a otro semejante en el martirio de la violencia latinoamericana. A veces simplemente (lo que debiese leerse como un eufemismo de aparente naturalidad, compleja y decantada naturalidad) hay un narrador al que le cuentan historias, que a su vez el trasforma en cuentos, o al que le llaman para participar como extra en una película, cuyo director sufrió uno de los crímenes más horrendos que hayan elaborado las sectas satánicas del siglo pasado.

El esmero y artesanado narrativo del conjunto es encomiable, provisto de esa regularidad y oficiosa modestia que entrega la madurez, la perseverancia en la escucha, la observación y la creatividad. Suele parecer que la inventiva, o más bien el artificio, no ocupa ningún pedestal, más bien se lo desmitifica a la vez que se lo usa con la justa medida, pues las historias son tan vívidas, tan compactas y acabadas en su textura, que uno tiende a leerlas como un mosaico de vidas ajenas, pasadas con pericia por el cedazo del escritor. Hay una concisión populosa en matices anímicos, gestuales y analógicos. Hay también reconocimiento de los lindes en los que el verbo se topa con un territorio poco traducible: «el milagro del rostro humano, que con tan pocas herramientas puede transmitir más emociones de las que hemos aprendido a nombrar.» Hay hechos desaforados y verdades que palidecen entre los incendios, hay varios comienzos que conducen a un mismo final, para parafrasear el párrafo del cuento que otorga su título al versátil muestrario de ejercicios narrativos, acaso el más logrado junto al primero.

Pelando una cebolla me descubrí reflexionando, a partir de la porción ya húmeda y podrida de ésta, en cómo las vidas a veces pueden dislocarse desde dentro, infectadas por una ilusión somera o una convicción desprovista de cualquier misericordia, o una sugestión embrionaria que luego se implanta en nuestros hábitos como la violencia consuetudinaria lo hace en los pueblos asediados por la constante amenaza de la guerrilla. Luego, pedaleando por una vereda mojada, vine a pensar en ese simulacro cultural con el cual claveteamos la convivencia social, esa racionalidad tan inteligente y efectiva para ciertos planos, como trunca y desamparada en otros.

Una especie de mediagua cuya fachada está debidamente cuidada, haciéndola pasar por casa piloto a la que los compradores en la intemperie no observan escrupulosamente antes de comprometer sus ahorros y futuros salarios en el pago de bienes raíces. Sin embargo, basta un temporal de las fuerzas instintivas que modelan la conciencia colectiva, una gotera que crece, una fuga —el asesinato de un hombre asfixiado en la calle, una hoguera en una estación de metro—, y todo se sale de madre. A veces con espectacularidad hollywodense, otras con una subliminal bifurcación psíquica.

No solo son pretextos estas ocurrencias (en cierta medida sí, pero no vienen al boleo), son dinámicas expuestas en los cuentos de Vásquez: esa: «sensación de que no hay ninguna amenaza del mundo inventado que no pueda pasar al mundo real y hacernos su víctima.» Esa sensación inoculada por la casi ubicua violencia de las imágenes a la que estamos sujetos los hijos y nietos de esas patrias procelosas que son las polarizadas ideologías y los fotogramas del ojo por ojo, las propagandas pagadas por el trabajo infantil del cuarto mundo y otras incómodas constataciones que soslayamos por decoro o desidia.

Se desprende de la lectura de la obra abordada, la explicación a la suma de premios que han merecido los trabajos de Vásquez, entre los que se suman cinco novelas, dos conjuntos ensayísticos y otra colección de cuentos, que precede a Canciones para el incendio por diecisiete años. Sus muchas virtudes no son ampulosas, sus defectos poco rastreables; la prosodia avanza mediante sedosos hachazos envolviéndonos en un insomnio premeditado, en una apacible lectura de escenas difíciles de digerir, si no fuera por la agudeza terapéutica de su percepción, dotada de breves efusiones líricas, tampoco ahorrativa en cuanto a comentarios pertinentes o sencillamente enriquecedores.

No me parece tangencial retornar a Borges, con tal de mencionar que, en un seminario dictado en la Universidad de Columbia, allá por 1971, afirmó su creencia en que los hechos se debiesen narrar como si uno no los conociese del todo. Así procede Vásquez: relativizando las situaciones, distorsionando con secretas densidades, confesando sus recursos y alcances, inclusive contrastando versiones dispares de una misma historia, con tal de evidenciar fingimientos y elecciones cuyas consecuencias en la trama del cuento (y de la vida) llegan a ser tan ominosas o dignas de compasión como un epitafio en el Cementerio Libre de Circasia.

También puedes leer:

—Cuento «El doble», de Juan Gabriel Vásquez: Lo inefable del azar y la historia alternativa.

***

Alfonso Matus Santa Cruz (Santiago, 1995) es poeta y escritor autodidacta, incursionó en las carreras de sociología y filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacaron el de garzón, barista y brigadista forestal. Actualmente reside en Punta Arenas, cuenta con un poemario inédito y participa en los talleres y recitales literarios de la ciudad.

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Canciones para el incendio», de Juan Gabriel Vásquez (Alfaguara, 2019)

Alfonso Matus Santa Cruz

Crédito de la imagen destacada: Editorial Alfaguara.