En la poesía del autor chileno Hugo Metdzdorff el ser individual es parte del todo que lo constituye, que lo mimetiza con sus semejantes, más allá de que la soledad de sus versos reviertan el sin sentido de la banalidad, y que su obra se yerga con un deseo inevitable de trascender por sobre su tiempo específico.

Por Juan Mihovilovich

Publicado el 15.2.2026

«Las palabras se disuelven en el eco de la eternidad».

Hugo Metdzdorff

Hay una idea reiterada en la poética de Hugo Metdzdorff Navarrete (Antofagasta, 1953), que se condice con una elegancia sutil para expresar un «sentimiento inteligente», una manera de recordarnos que la poesía se nos presenta como un aviso, como una forma de reencontrarnos con esa urgencia íntima, secreta a veces, de intentar saber quiénes somos y cómo nos relacionamos.

Un vínculo que no sólo con el otro —con quien nos observa y es observado—, sino con esa magia implícita de intentar comprender quién es el poeta, qué lo constituye esencialmente, y de qué forma sus versos más preclaros se conjugan con esa musicalidad que deviene de un modo natural, sencillo y profundo a la vez, en quien resume ambos géneros como si fueran, y de hecho son, uno solo.

No es casual que el título de este libro (Impresores S. A., Santiago, 2025), preclaro en la obra de su docta y próxima lírica, mezcle ese sueño oculto de las notas musicales con la pluma, con ese deseo recóndito que emerge con un impulso enérgico al mostrarnos un fragmento visible de su inspiración total.

Es que Metdzdorff tiene la virtud de sobrellevar el peso existencial por derroteros que son comunes, no obstante ser tan personales e internos, pero que nos reflejan en ese afán de descubrir, o intentar al menos, ese transito sin fin que nos erige como especie humana:

Y me detengo en el umbral/ justo sobre mi propia montaña/ para ver como el día también se cansa/ y me siento a cantar mil oraciones a dioses desconocidos. («Canto del creyente»).

Con todo, y ha de ser por esa insistencia, por esa exigencia de revelar y manifestar que el camino nos es común, aunque nos parezca único, exclusivo, si el ser individual es parte del todo que lo constituye, que lo mimetiza con sus semejantes, más allá de que la soledad de su poesía revierta el sin sentido de la banalidad, y que se yergue con un deseo inevitable de trascender su tiempo específico:

Escribió: Palabras no digan palabras/ oquedad de bordes vivos/ punta de lápiz/ extremo del dedo/ nada es todo/ todo puede ser. («El escritor invisible»).

Y si todo puede ser es porque la música, esa manifestación del arte que nos inunda siempre con su universalidad, por encima del lenguaje mismo, que lo sustrae, lo hace breve, lo expande y lo difunde con prescindencia del espacio o tiempo que habitemos, y que en el caso de Hugo Metdzdorff lo reintegra a su propio paisaje interior, lo modela y lo instruye, se hace parte de su evolución personal, luego nos entrega su apretada síntesis casi como una dádiva colectiva:

Porque vivir se ha vuelto eco/ de melodías inciertas en el sueño/ y nosotros somos vueltos/ Aliento en el silencio/ Un instante descubierto/ por un dios desconocido/ de gigantescos ojos abiertos en la montaña/ Entonces suceden versos en el mar/ en el alma del Maule/ Una esperanza/ como el deseo vivo de florecer/ en una canción («El secreto de la música»).

El verso es existencia auténtica

Sin detenerse, su poemario avanza, hay un destino que cautiva, un final que se presiente, que reabre las puertas de un lapso anodino, desprovisto de la necesidad primigenia de ser y estar en el mundo, una propuesta que recorre su observación con cierta pesadumbre, pero que no lo derrota, que lo sitúa en los márgenes del fracaso; sin embargo, se rehace, del momento el verso es vida auténtica, y su sentido otorga una suerte de verdad que espera, en tanto el cielo se vislumbre como algo probable, así se trate de un postrer bus de recorrido:

Porque todos regresan a dormir/ para vivir como sonámbulos/ en tiempo de sentido sin sentido/ Tiempo para versos detenidos desaparecidos/ Que me venga a recoger la luna/ como ciudad sin gente/ con la particular creencia/ de creerse un ser de luz.

Hay una enorme fila/ para ingresar a la caverna/Para ingresar a la caverna/ Porque la gracia de la noche, su verdad/ es que no se puede ver bien/. Mientras la mentira del día/ es creer que se ve bien/ Mientras allá lejos, bien lejos, va la último micro/ con ancianos cabeceando ebrios de estrellas («La meta»).

Sin duda, hay historia, memoria y propuesta, hay silencios y ruidos que agobian, hay anhelos soterrados, versos sueltos que parecieran náufragos en un océano de dudas manifiestas, sentimientos que afloran como peces en un acuario, como estigmas que a pesar de todo, «bendicen los rincones del hogar».

Hay, en suma, sueños, anhelos reflejados en los ojos musicales de quien clama por una humanidad que no nos deje a la deriva, que nos retrotraiga a la nostalgia vigente de las cosas y causas perdidas, de sentir los «milagros» de una naturaleza que deseamos neutralizar, pero que regresa como un crimen imposible, a pesar de la tristeza:

Tengo la mente partida/ bajo la cúspide gótica/ de un satélite/ y quisiera saber/ la significación celeste/ el enigma de libros muertos/ No quiero que mi nave aterrice tan lejos/ Que sean bendecidos los rincones/ del hogar/ la ropa vieja que acomoda/ el cuerpo acariciado/ el hueco del lecho/ donde acomodar el pálpito/ entre suspiros tibios.

Hay una canción de voces familiares/ un sentimiento lleno de todo lo nuestro / lo propio/ un tic tac inadvertido y minutero/ para esa huella cotidiana sin la cual/ el mundo no es más que una pupila/ descendida en el desierto («Versos de cualquier parte»).

Y el milagro hecho presencia diáfana en la partida de una poesía que nos lleva con ella, con o sin regreso, con el ansiado espejo de una resurrección natural, con el sustrato de los elementos, con la excelencia de lo imperecedero:

Una vaca mira los milagros/ de la lluvia, el fin de una pena larga/ El día goteaba y me fui con una lágrima/ Entre las piernas de esta tierra («Versos de cualquier parte»).

Y Hugo Metdzdorff nos pide y se proclama, se autodefine y nos convoca, con una reflexión final que luego de leerlo, sin duda, nos seduce:

Mejor dicho/ una magnifica ecuación en el misterio eterno/ de vivir.

***

Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes, y quien en la actualidad reside en la ciudad de Linares (Séptima Región del Maule).

Entre sus obras destacan las novelas El amor de los caracoles (Simplemente Editores, 2024), Útero (Zuramérica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).

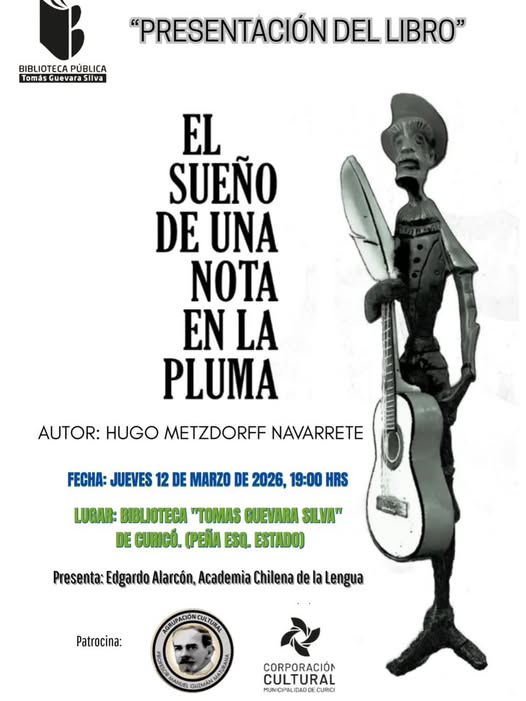

«El sueño de una nota en la pluma» se presentará en la ciudad de Curicó

Juan Mihovilovich Hernández

Imagen destacada: Hugo Metdzdorff Navarrete.