Ambientada en la Bulgaria del siglo XVII, en este largometraje de ficción dirigido por el realizador Metodi Andonov nos instalamos frente la invasión del imperio otomano, que duró unos cinco siglos y que marcó la historia de la Europa oriental para siempre.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 25.2.2021

“Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor”.

Romanos 12:19

El Jardín de Edén está entre nosotros. Está a nuestro alrededor. Nunca desapareció. Si pudiéramos encontrar el camino, extenderíamos la mano y todavía podríamos encontrar y halar del Árbol de la Vida aquellos frutos que fueran tan deseados. Todo sigue allí.

Habrán, sí, quedado en aquel Jardín intactas las huellas de Eva y de Adán escapando avergonzados. Estará brillando y revolviéndose todavía en el aire, la espada flamígera. Siguen allí, obedientes en su terco trabajo de vigilar, los querubines al Oriente del Jardín… y quizás perduren aún los ecos de las risas y los llantos de la inicial pareja expulsada.

Toda aquella armonía, sin embargo era estéril, como inútil es la perfección para quien todavía tiene que aprender a existir o como lo es la cima para el que está aprendiendo a escalar.

Hubo, entonces, que incluir en esa armonía infructuosa, la posibilidad de la destrucción… y fue ahí cuando se echó a andar la maquinaria de la vida: para que la muerte pudiera ser y el Edén pudiera ganarse el merecido reconocimiento que da la nostalgia.

Se trata de una paradoja siniestra —el tener que vivir para poder morir—, que cruza como un gran laberinto lógico sin salida, a la mente humana. Nadie en su sano juicio quiere morir y todos sabemos, en nuestro sano juicio, que podemos y que, en efecto, vamos a morir.

Y es el querer vivir el que nos hace temer a la muerte. Pero es esa certeza, también, la que nos hace apreciar la vida… o dicho de otra forma: no tanto querer vivir sino, además, querer esa vida que se vive.

Amar la vida desde la conciencia de la muerte. No entender esta suerte de gestión lógica, que muchos ven muy retorcida y que por eso habría necesitado de algo tan retorcible como una serpiente para poder ser, significa no entender para qué sirve la muerte.

El por qué de la frustración de proyectos de vida que la muerte implica o cuál es el objetivo del dolor que la rodea… y es, precisamente, no entender esta transacción lo que nos hace caer en el pecado de traicionar a aquello que deberíamos amar y defender con la moneda del desamor y la venganza.

El Jardín del Edén permanece entre nosotros… y el arte y la religiosidad se han encargado de explicarlo del modo más explícito posible, rescatando la concordia extrahumana de ese Edén a través de sus particulares mecanismos.

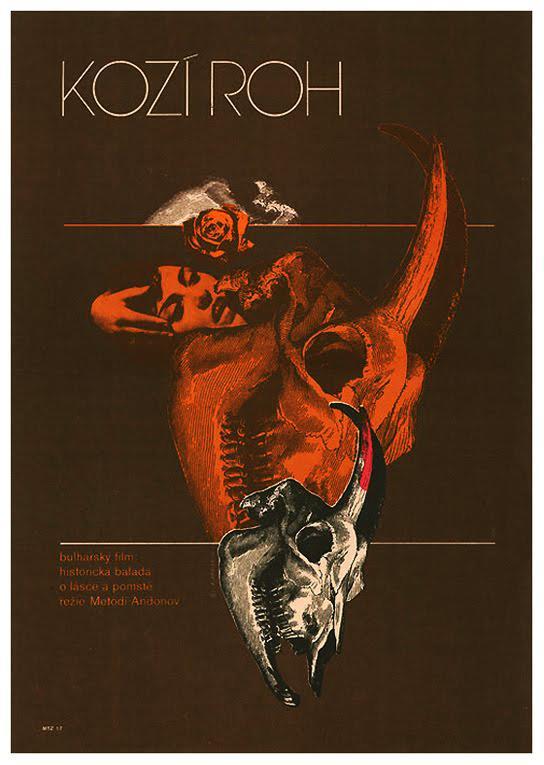

Desde esta perspectiva, lo artístico es un bálsamo de armonía que emerge desde la vida y sus traumas, trayendo noticias de un bien mayor… el Evangelio de ese Edén viene de la mano del arte y de la religiosidad (aun en su vertiente atea) y es en este marco que rescatamos una película ya legendaria que une ambas caras en una producción del poco conocido cine búlgaro: Cuerno de cabra (Kozí roh) dirigida por Metodi Andonov en 1972.

Legendaria, sobre todo, porque en aquellos años se trataba de un filme que llegó a ganar un gran renombre internacional —a fuerza de importantes premios— y que se hizo inmediatamente una obra de culto, frecuentando los cineclubes y empezando desde aquella época a resistir el paso del tiempo… y que aún hoy es una obra de arte válida para todos los amantes del buen cine.

Justicia y venganza en la punta de un cuerno

Ambientada en la Bulgaria del siglo XVII, en Cuerno de cabra nos instalamos frente la invasión del imperio otomano, que duró unos cinco siglos y que marcó la historia de esa nación para siempre.

Una familia de cabreros —padre, madre y una hija pequeña— es atacada por un grupo de turcos. El padre se lleva a pastar a sus cabras, mientras los turcos violan a la madre frente a la pequeña. El padre regresa, ve a la mujer muerta, toma a su hija y le prende fuego a la casa, dispuesto a iniciar una vida nueva pero permaneciendo atado al pasado por un deseo de venganza.

Cría a su hija con la violencia de ese deseo y lo hace criándola como si fuera un varón. Le tusa el pelo, le impide usar ropas de mujer y le enseña a pelear con el bastón de pastor. Comienza la venganza valiéndose de emboscadas y matando a los agresores de su familia con puñales confeccionados con cuernos de cabra, moldeados y afilados, y un trabuco.

La que fuera la prolífica actriz Katya Paskaleva, tras el personaje de María (actriz fallecida en el 2002) domina visualmente la acción del filme: la fuerza en su mirada, su porte delicadamente balanceado entre frágil y enérgico, lleva la carga dramática de la cinta. Su padre Karaivan (el actor dramático Anton Gorchev) la acompaña con solidez para servirle de base a una actuación de Paskaleva que resalta aún más.

El filme fue, empero, maltratado por algunas críticas, calificándolo de un simple “western búlgaro”. Y es verdad que, en cierta medida, la historia mantiene semejanza con guiones análogos al western, pero hay un más allá de la línea argumental de la película.

Se ve con poco esfuerzo una superestructura de profunda síntesis. Hasta el punto de no resultar difícil el ver un Edén de bosques, pedregales y arroyos apenas uno quita a los seres humanos de la pantalla. Si existiera una tecnología que pudiera sólo eliminar a las personas de las diferentes imágenes, aun dejando a las cabañas y a las calles del pueblo, el sitio renacería a la vista y al oído siendo de nuevo un Edén.

Es la presencia humana la que introduce la vida y su muerte, el dolor y su angustia, los deseos y perversiones en el Jardín donde viven padre e hija. Pero nos es dado a nosotros como espectadores el entender que la presencia humana no puede contaminar definitivamente ese sitio de enorme pureza.

No obstante, los asesinatos, las emboscadas o los violentos reproches del padre sobre María logran que lo que hubiera sido un antiartístico e insustancial filme documental se convierta en una obra de arte. El pecado, el mal que desencadena la belleza y el horror, es causado por el hecho de que María crece, madura. Sin alguna forma del mal presente no hay cine posible.

Tanto María como su padre, venían sobreviviendo entre rocas y bosques como animales, vestidos con telas bastas y pieles de cabra. Aislados del pueblo y de otros cabreros como ellos. María se enamora de otro joven. Roba un vestido… su primer vestido de mujer. El padre los descubre y se desencadena el final.

«Cuerno de cabra» (1972)

De cabras a humanos

Karaivan y María encarnan el conflicto de haber abandonado una vez más la plenitud edénica (tal como ocurre en la vida de todos tras la niñez). Lo denuncia el director mismo al comienzo de la cinta: “Esta sangrienta historia ocurrió en el siglo XVII. Comienza con un acto de violencia”.

¿Por qué Andonov se preocupa en aclarar este punto que muy bien podría exhibirse en la pantalla como una imagen visual? Porque denuncia que la serpiente ha comenzado a bajar por el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, antes aún de que comenzaran las imágenes.

Una bellísima y triste canción de Mariya Neykova —con la que también cierra la película— y que no tiene letra: porque Adán y Eva no son, todavía, seres humanos en plenitud. Son los niños que reclaman para sí el Cristo, el Verbo: infantes: “in-faris” los que no hablan, los que no son “el Verbo”.

Son inocentes, incapaces de distinguir el Bien del Mal. Pueden desobedecer, pero hasta que no muerdan del fruto (la consciencia de sí mismos, de sus potencias y de sus necesidades) no sabrán que desobedecer está mal. No hay “pecado original”.

En la escena del comienzo, el matrimonio, con su pequeña María, está despertando de esa metáfora fílmica del sueño edénico: como un manto por sobre la casa resplandece el constante trino de los pájaros. Karaivan lleva a pastar a su ganado de cabras. Un vecino lo busca y alerta sobre la desgracia ocurrida.

A partir de ese momento, el trabajo del padre será convertir a su hija en un varón, fuerte y luchador. Negándole su sexualidad, Karaiván intenta recomponer las condiciones iniciales del Jardín perdido.

No es tampoco gratuito que el ingreso de María al mundo de la muerte por venganza, se dé con ambos escondiéndose en medio de una mascarada carnavalesca, donde todos se disfrazan de ídolos totémicos cápricos. Esta escena es una hermosa figuración de la transición del Edén al mundo de la muerte.

Y es por esta misma razón que ambos no sólo viven con animales sino que también caminan, se desenvuelven entre las rocas y se comportan con la rudeza de las mismas cabras que crían. Pero por otro lado, y en diferentes momentos, el ver asomar el más mínimo gesto de ternura es rechazado y cancelado del modo más cruel por el padre.

La venganza no puede reemplazar a la justicia divina y María, al enamorarse, al atreverse a morir desencadenando en ella la vida y todo su potencial de muerte, hace estallar el plan del padre en mil pedazos. La serpiente había triunfado y Karaivan termina su tragedia en el inútil ejercicio de tirar rocas al vacío de un despeñadero.

¿Se tratará del cañón del río Trigrad, donde Orfeo perdió por segunda vez —y por demasiado amor— a Eurídice? Como sea que fuere, aquel rincón del bosque junto al monte Ródope —a la sazón, provincia búlgara otomana, cercana a Grecia— era de por sí un mundo mágico donde chocaban cristianos y musulmanes en las entrañas mismas del perpetuo misterio religioso.

La voz sin letra se instala, con su triste entonación, de nuevo en el final, y queda en el espectador la sensación de vacío existencial cuando pretendemos negarnos a nosotros mismos el poder omnímodo de la muerte como precio a pagar por el maravilloso don de la vida.

***

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: Cuerno de cabra (1972).