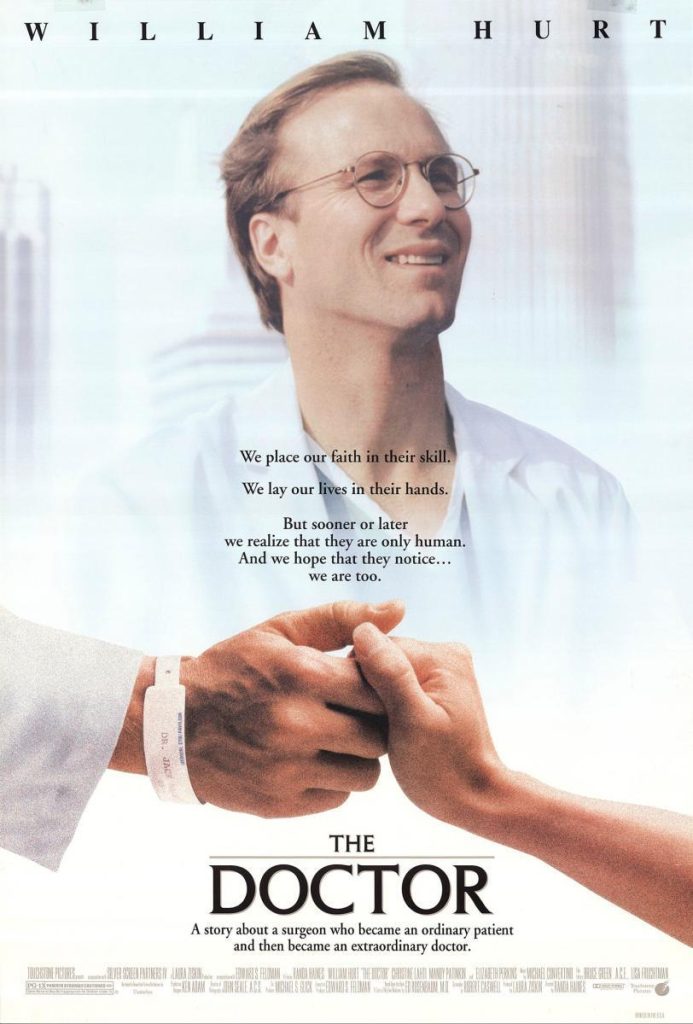

Disponible para su visionado en el streaming de Prime Video, este filme protagonizado por el fallecido William Hurt —y cuya trama guarda hondas resonancias de análisis existencial— se encuentra dirigido por la realizadora estadounidense Randa Haines, una profesional de las artes escénicas que procede del mundo de la televisión y del teatro.

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 1.5.2025

La película, realizada en 1991, trata un asunto de gran interés: el del médico enfermo, y lo hace en forma de una historia con moraleja. Este tipo de relatos, llamados «apólogos» en la literatura clásica, perseguían la enseñanza moral y la formación del carácter.

Y esta es precisamente una de las intenciones del filme: decir a los médicos que ellos también enfermarán, y que la única manera de saber lo que siente un paciente es convertirse en un miembro de esta condición.

Basada en el libro A Taste of My Own Medicine (Un sabor a mi propia medicina) del Dr. Edward Rosenbaum, adaptado por Anthony Minghella, está dirigida por Randa Haines (1945), una realizadora que procede de la televisión y el teatro.

Haines fue alumna de Lee Strasberg y el Actor´s Studio y colaboró en la TV haciendo algunos capítulos de las series Alfred Hitchcock presenta, Cuentos de la cripta o Canción triste de Hill Street. Su película de mayor éxito es Hijos de un dios menor (1986), protagonizada por la actriz sordomuda Marlee Matlin.

Como dato curioso hay que señalar que algunos personajes que aparecen en la pantalla son médicos y enfermeras reales. De hecho, el autor del libro es uno de ellos.

Recordemos que la película es un apólogo y toda ella está construida en función de una enseñanza ética, de esta forma no extraña el esquematismo de algunos componentes de la historia.

La indiferencia entre sanos y enfermos

En la Universidad Estatal de Minnesota programan esta cinta en un Curso de Educación Médica y exponen la moraleja citando un poema de Anne Sexton titulado «Médico»:

Los médicos debieran temer a la arrogancia

Más que a un paro cardiaco

Si son demasiado orgullosos

Y algunos lo son

Salen entonces de casa a lomos de caballo

Y Dios los devuelve a ella andando.

De esta forma, el celuloide ilustra el viaje de la salud a la enfermedad. En este caso, la senda la recorre un médico que ejemplifica la conmoción emocional por la que atraviesa todo doctor obligado a cambiar su punto de vista sobre la asistencia.

Subraya Scott Fitzgerald en su novela El gran Gatsby: «Pensé que no había diferencia de raza o de inteligencia tan profunda como la indiferencia entre sanos y enfermos».

Esto queda plenamente mostrado en la película por casi todo el personal sanitario que en ella aparece. El mundo del enfermo es en palabras de Susan Sontag: «el lado nocturno de la vida», al que los sanos somos ajenos.

A Jack McKee le toca vivir este descenso a los infiernos. Cirujano brillante y experimentado, seguro de sí mismo, mantiene a los demás a distancia como manifestación de un narcisismo defensivo: «las emociones contaminan», podría ser su lema.

Y para conseguirlo utiliza la arrogancia y el humor; en efecto, este último se emplea por parte de Jack, además del motivo aludido: para ahuyentar el miedo y adaptarse a las situaciones comprometidas como la exploración seguida en la consulta de otorrinolaringología, o bien como expresión de un cinismo postmoderno: todo tiene el mismo valor o bien, todo carece de él. Lo que puede constatarse en la secuencia con el suicida y el chiste del golf.

Es esa sensación de falta de respeto por el paciente que presentan Jack y su equipo al principio de la historia. Excepto Nancy, la enfermera, que no canta mientras se realizan las operaciones quirúrgicas.

Sin embargo, la deshumanización no es tanta como parece. En las primeras secuencias, durante la intervención del suicida, cuando las cosas se ponen feas, Jack dice: «apagad la música», y todos aumentan su concentración en lo que hacen hasta resolver el problema. Atención que no han perdido ni un momento a pesar del ambiente festivo en el quirófano. Son médicos formados en la consideración del paciente como un organismo, no como una persona.

Cuando el cambio de actitud en el protagonista tiene lugar, en su particular camino de Damasco, enseña a su equipo el nombre de los enfermos, y afea a un colaborador que llame «el terminal» al señor Winter.

Arrogancia y humor son las dos armas para adaptarse al proceso morboso y a las normas hospitalarias que obtienen unos resultados escasos, facilitando la entrada del doctor en la crisis y en la forma de ver el mundo, su profesión y a los demás seres humanos.

Contrapuntos de una crisis vital

El engreimiento (en el fondo expresión defensiva del miedo) se muestra en diversas secuencias, por ejemplo, cuando le dice a Ann (su mujer): «Tú no tienes nada. No somos un equipo». O bien, cuando se queja en la sala de espera: «Uno más del rebaño», al chocar con la burocracia hospitalaria.

O también al pedir el trato preferencial de una «habitación privada» para la realización de la biopsia, donde opina clínicamente en un intento de seguir siendo médico y no enfermo. Y aún en los sentimientos de ironía y humillación cuando le propinan un enema confundiéndole con otro paciente. Y para finalizar, en la colisión con Leslie Abbott, la doctora de otorrinolaringología durante la discusión terapéutica de su tumor.

Jack comienza el cambio fundamental, tras conocer a June Ellis doliente de una masa oncológica cerebral, cuando ella le reprocha sus mentiras. Entonces él siente que lo que ambos están reclamando es información y respeto por parte de la institución sanitaria.

El encuentro con June es con toda probabilidad el primer contacto verdadero con un ser humano que ha celebrado en la vida. Reconoce que, a Ann su esposa: «la he tenido apartada tanto tiempo y ahora no puedo quitar el brazo». La muerte de esta amiga esencial acerca a la pareja.

Si se repara en ello, no existe en la película más personaje autónomo que Jack. El resto son arquetipos puestos allí como contrapuntos de su crisis vital. Abbott es un espejo de petulancia; Eli representa la generosidad; June, la autenticidad; Ann, la impotencia y soledad; Nancy, la integridad y la sencillez. Todos significan algo.

Un carácter que despierta asimismo interés es el de Murray (del equipo médico) que se enfrenta a una demanda y modifica la historia clínica para hacer desaparecer algunos documentos. Además, solicita de Jack su corporativismo en la declaración ante el juez. La extrañeza de Murray por la respuesta de McKee indica que quizá antes Jack habría hecho lo contrario.

En resumidas cuentas, película con moraleja: «lo que peor se aguanta es recibir una dosis de la propia medicina». En este caso, para bien.

***

Luis Miguel Iruela es poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

Tráiler:

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: The Doctor (1991).