Distinguía Max Weber la vanidad de la soberbia, donde la primera le parecía una ridícula ambición de la fama, mientras que la segunda constituía una grave amenaza diabólica, y la historia política del mundo parece darle con creces la razón, pues no olvidemos la profecía de Alain Bosquet: «Todo objeto se vuelve maestro de aquel que lo inventa».

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 29.10.2025

Uno de los errores más frecuentes que comete el lector que se acerca a la poesía es preguntarse: ¿esto qué quiere decir? Como si fuera un texto en prosa, esto es, esperando unas conclusiones. Dicha actitud supone confundir los poemas con acertijos.

La auténtica poesía (no hablamos de los himnos o de las letras de canciones) no significa algo concreto, sino que es en sí misma un canto, por eso se la asimila con tanta frecuencia a la música, una melodía compuesta con palabras.

Esa, y no otra, es la razón por la que Jorge Luis Borges se refería a la poesía como un arte elaborado con lo que las palabras significan, con lo que además sugieren y con una cadencia. Esto último no quiere decir «rima», sino ritmo que puede conseguirse de muy diversas maneras.

De hecho, toda la poética germánica lo logra con la aliteración, es decir, la repetición escogida de sonidos. Así Antonio Machado recordaba que la rima es solo una forma de marcar los tiempos y por ello obtener un ritmo.

La poesía se encuentra en muchas manifestaciones literarias y artísticas y en la vida cotidiana. Unos ejemplos bastarán para entenderlo.

A finales del siglo XIX, un viento huracanado demolió una estatua de Eros en París durante una noche. Al día siguiente, el poeta Paul Verlaine escribió: «Esta noche el viento ha derribado el amor». Esa transposición entre el hecho y la frase es poesía. Y no necesita explicación para entenderlo.

Un ejemplo del cine. Clint Eastwood dirigió la película El intercambio. En ella un asesino en serie de niños va a ser ejecutado en la horca. Cuando el verdugo le coloca el capuchón de condenado, empieza a cantar «Noche de paz», con lo que el director nos está diciendo que el criminal es también un ser humano que tuvo una infancia en la que como los demás niños cantaba villancicos. Eso es asimismo poesía.

Otro ejemplo, esta vez de la filosofía. Platón dejó dicho que “el tiempo es la eternidad en movimiento”. Ni Newton, ni Einstein lo hubieran expresado mejor. Y es que la verdadera poesía siempre expresa mejor la profunda realidad.

Y para acabar con las muestras, la mayor de ellas, extraída del poemario Elegías de Duino. Escribe en él Rilke este fragmento de verso: «porque lo bello es solo el comienzo de lo terrible». ¿De qué nos está hablando aquí el poeta? Pues nada menos que nos está contando la esencia de lo sublime. Un concepto capital en la historia de la humanidad.

En el siglo I, Longino de Atenas publicó De lo sublime en la literatura. La idea fructificó a lo largo de los siglos y conoció un redescubrimiento y desarrollo en el siglo XVIII por Edmund Burke en el Reino Unido y por Kant, Schopenhauer y el romanticismo alemán.

La amenazadora monumentalidad

¿Qué es lo sublime? Todo aquello que nos sobrepasa en grandeza. Kant lo dividió en lo sublime extenso y lo sublime matemático. Con el primero de ellos se refería al universo, al mundo, al mar, al desierto, a la nada, a la oscuridad, etcétera. Con el segundo aludía a las fuerzas dinámicas de la naturaleza: un terremoto, un tornado, un volcán entre otros fenómenos.

Rilke estaba hablando en su verso de los ángeles, seres de terrible belleza como han confesado algunos visionarios; así, nos diría el poeta, la esencia de lo bello es la amenazadora monumentalidad. O también que la monumentalidad es amenazadora por el hecho de serlo.

El vocablo «robot» es una voz checa inventada por el escritor Karel Capek para su obra de teatro de ciencia ficción R.U.R. (Robots Universales Rossum) que trata de unos seres artificiales creados por el hombre para su servicio. No en vano viene de la locución robota, que suele traducirse como servidumbre.

Con todo, la historia de la literatura (y después la del cine) registra en múltiples ocasiones este viejo sueño de la humanidad de crear otros seres en una imitación de Dios. En la primera parte del Fausto, de Goethe, su ayudante Wagner construye un homúnculo que recuerda los intentos de los alquimistas para fabricar un hombrecillo. Por cierto, Paracelso llegó a afirmar que había logrado uno de ellos.

La novela de Mary Shelley, Frankenstein, lleva el subtítulo de El moderno Prometeo, en recuerdo del hacedor de hombres de la mitología griega. Otros autores románticos como Hoffmann prodigaron el mismo tema ingeniando a la bella Olimpia del relato «El hombre de arena» o dando a las prensas el esplendor de «Los autómatas».

Y Gustav Meyrink recreó en una magnífica novela al Golem, el muñeco de barro (trasunto de Adán) de la tradición hebrea al que un rabino da vida pronunciando en voz alta el nombre secreto de Dios.

La sombra del poder

En el poemario Luz de robot/Animal de presa (NoteBook Poiesis, 2023) exploré a través de la poesía los problemas singulares que plantea la inteligencia artificial androide al ser humano.

Uno de ellos es la relación creador-criatura y si esta llegará a desarrollar emociones y afectos verdaderos, y no solo imitaciones de los mismos. Pero también si el homo sapiens amará su obra o la tratará de una forma ancilar, en exclusiva, por su precisión, rapidez y ausencia de fatiga.

Al hilo de lo anterior, se plantea: ¿será el robot un paso en la evolución, sustituyendo al humano?, ¿una naturaleza inorgánica desplazará a la química del carbono?, ¿o un enfrentamiento de entes tendrá lugar?

En la actualidad, lo más preocupante es la utilización del robot como arma de guerra, o, dicho de otro modo, como animal de presa al estilo del empleo de las cualidades del perro en la Segunda Guerra Mundial y siguientes. La destrucción y la muerte: el primer aprovechamiento del androide por encima de sus evidentes beneficios.

La sombra del poder preside la inteligencia artificial. Máquinas creadas para la soberbia y el dominio. Esta es la corrupción de la mente humana que merece la sonrisa grotesca de Ubú Rey, epítome de la crueldad del macho alfa.

Distinguía Max Weber la vanidad de la soberbia. La primera le parecía una ridícula ambición de fama, mientras que la segunda constituía una grave amenaza diabólica. La historia política del mundo parece darle con creces la razón. No olvidemos la profecía de Alain Bosquet: «Todo objeto se vuelve maestro de aquel que lo inventa».

Pero finalicemos sintetizando en una composición el lazo que une al robot con la poesía:

Si diéramos al robot

Un libro de poesía

No llegaría a abrirlo,

Enseñado a recordar

Formas y sonidos,

Pero no a sentir

El concepto de belleza,

Dejaría correr la vida

Con un sentido de imitación

Como haría un golem de hierro.

Y para rematar, un tributo debido al personaje de Herman Melville:

¿Engendrará el robot espíritu?

¿Será libertad o soberbio poder?

¿Se elevará ante lo innoble

o bajará la cabeza ante la pezuña hendida?

La fuente del tiempo hará su albedrío.

¡Oh, Bartleby! ¡Oh, humanidad!

***

Luis Miguel Iruela es un poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

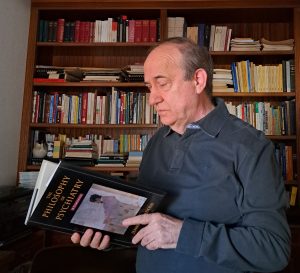

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: Max Weber.