La obra del escritor y periodista austriaco es un drama organizado en cinco actos y en un total de 220 escenas acompañados de un prólogo y un epílogo, aparecido por entregas durante los años de la Gran Guerra en la revista «Die Fackel».

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 16.9.2025

En el esplendor cultural de la Viena anterior a la Primera Guerra Mundial, destacó la personalidad de Karl Kraus, periodista, escritor, filólogo y polemista que se significó con su poderosa personalidad inquisitiva en la vida intelectual de los años previos a la catástrofe bélica de la Viena finisecular.

Redactor principal (a veces único) y editor de la combativa revista Die Fackel (La antorcha) desde cuyas páginas críticas afrontó el desmoronamiento ético y social de la capital del Danubio, cuyo ambiente era percibido por las cabezas más lúcidas como el agotamiento de una forma de vida, en definitiva, de una civilización.

Los últimos días de la humanidad es un drama organizado en cinco actos y en un total de 220 escenas acompañados de un prólogo y un epílogo, aparecido por entregas durante los años de la Gran Guerra en la publicación que dirigía el propio Kraus.

En esencia, compone un fresco apocalíptico, grotesco y ácido de una «tragedia de la humanidad» abocada a las cenizas de un mundo y una manera de vivir con dignidad su condición de los seres humanos. Nada menos que alrededor de 500 personajes desfilan por este vasto lienzo que constituye una épica del absurdo.

Aviso ya apuntado por otras obras como Ubu rey del autor francés Alfred Jarry y su cavernosa visión del poder y sus consecuencias. «El poder miente siempre», dejó dicho Nietzsche. Advertencia que hoy por hoy hemos vuelto a olvidar.

De esta forma, el punto fundamental de análisis de Karl Kraus es el lenguaje. Su valoración del que se empleaba en la corte del imperio austrohúngaro es demoledora: discursos y escritos políticos hueros, expresiones vacuas, hinchadas, retóricas, destinadas a la persuasión que no a la comunicación verdadera.

En suma, a engañar y manipular con oropel, pompa y circunstancia. Lenguaje que traducía el estado de ánimo y organizativo de un sistema social cansado y avejentado.

La preocupación por la sintaxis y los significados de la lengua estaba en el ambiente intelectual de la época hasta el punto de que el desarrollo continuó después de la guerra y dio lugar a figuras del pensamiento tan importantes como Ludwig Wittgenstein y su Tractatus lógico-philisophicus, y más adelante a la formación de los positivistas lógicos y el Círculo de Viena con la fundamentación del análisis filosófico precisamente en el lenguaje.

Karl Kraus llamaba Kakania a la monarquía del Imperio Austrohúngaro y por extensión a su capital, lugar donde transcurre la monumental novela de Robert Musil, El hombre sin atributos, vasta exposición del espíritu «fin de siglo» de la sociedad austriaca.

La palabra kakania es una invención del propio Kraus y proviene de una contracción de las voces alemanas kaiserlich-königlich (imperial-real).

El desmoronamiento de una estabilidad emocional

Como tantas veces ha ocurrido en la historia, piénsese en Roma o en España, la decadencia política genera un florecimiento cultural de gran nivel. Es muy extensa la nómina de talentos de toda clase en la Vieja Viena.

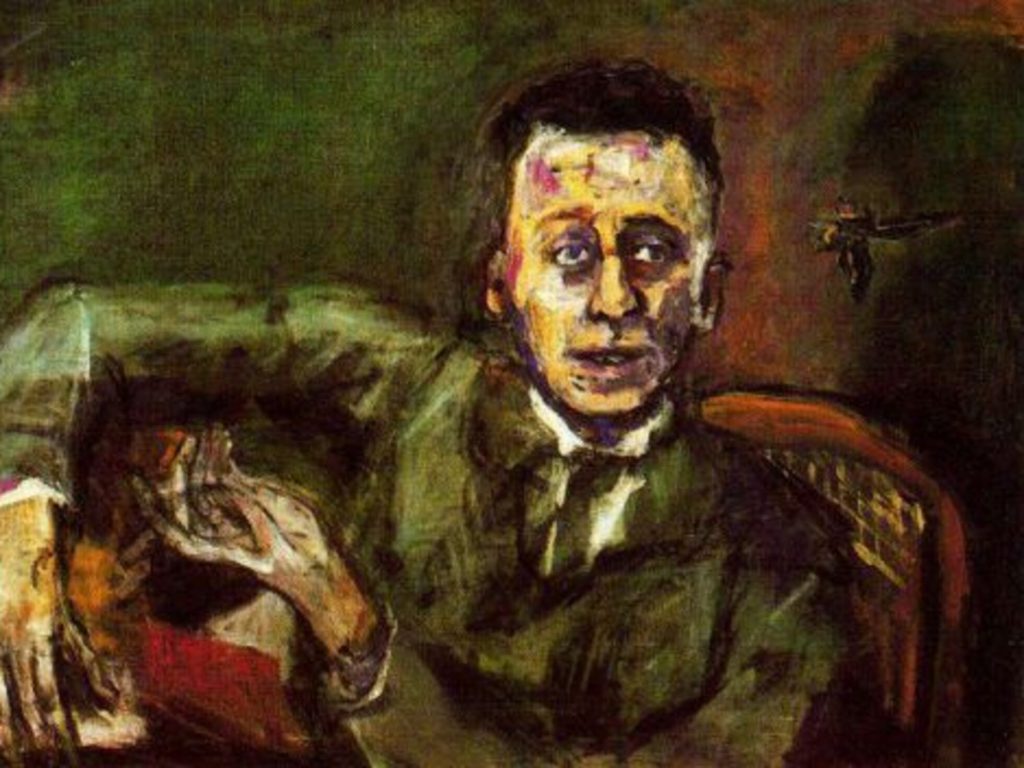

Por citar someramente algunos de ellos: arquitectos como Adolf Loos; músicos como Mahler y los creadores de la innovación atonal (Schönberg, Webern y Alban Berg); pintores como Klimt y el expresionista Kokoschka; científicos y filósofos como Ernst Mach; médicos como Sigmund Freud; literatos como Robert Musil y un largo etcétera que haría tediosa la relación.

En este clima de esplendor y miseria, surgió el psicoanálisis como un método exploratorio de las profundidades de la conciencia humana. Un camino fructífero para la comprensión de las alteraciones psíquicas que pronto se emplearía en la detección de muchos de los problemas sociales hasta el punto y hora de determinar la patología nuclear y esencial de la comunidad del imperio: la neurosis.

La neurosis interpretada etiológicamente como una vida sexual reprimida con hipocresía, y sin valor para afrontarla y aceptarla en su naturaleza. Es llamativo como tanto las obras de arte de la época como las literarias están infiltradas de esta asfixia sexual que actúa como una espoleta retardada en el equilibrio mental de los austriacos.

Un ejemplo lo constituyen las novelas de Arthur Snitzler, médico y escritor, que abordó el erotismo para admiración de Freud. Su narración Relato soñado, llevada al cine por Stanley Kubrick al final de su carrera, con el título Eyes wide out, ilustra de sobra la magnitud del problema de salud psíquica que encorsetaba los cafés vieneses.

Por su interés histórico y literario, dejamos para otra ocasión el análisis de dos novelas suficientemente significativas para entender la grandeza y la caída de un mundo culto y sofisticado con el talón de Aquiles del nacionalismo de los pueblos amalgamados por la fuerza imperial y el desmoronamiento de su estabilidad emocional apoyada en el sexo negado.

No sin antes recomendar la película de David Cronenberg Un método peligroso (1911) que recoge las relaciones psicoanalíticas y afectivas de Carl Gustav Jung y Sabina Spielrein, una las primeras y más brillantes mujeres terapeutas, donde la cura y el sexo se interrelacionan y se muestra con nitidez la explosión social que supuso el desvelamiento del problema.

***

Luis Miguel Iruela es un poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

«Los últimos días de la humanidad», de Karl Kraus (Tusquets Editores, 1991)

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: Ritratto di Karl Kraus, de Oskar Kokoschka.