El más reciente estreno en cartelera del histórico realizador estadounidense, lo trae de regreso a las costas españolas —luego de su recordada «Vicky Cristina Barcelona», de 2008— y a tópicos dramáticos tan caros a su filmografía en general, como son el miedo al rechazo, la tentación, la culpa y el enigma ineludible de la muerte física.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 9.11.2022

Tenemos varias formas de clasificar al cine. Una de las más concurridas es la de las categorías de cine de autor versus el cine de evasión. Y mientras el cine de autor nos remite a un espacio intelectual acotado, el de evasión nos libera de las ataduras de lo real.

Hubo épocas de cine de evasión casi puro, hegemonizado por el cine de Hollywood, por ejemplo. Y hubo cine de autor casi puro en prácticamente todos los países culturalmente —no ideológicamente— desarrollados. El sesgo cultural dominante es aquel que recomienda autores de alto nivel, en función de rostros cejijuntos, adusta mirada y mano en el mentón, como en una estatua de Rodin.

El conocimiento bueno habrá de ser, bajo esta óptica, serio, despreciativo de lo popular. Pero atarse al universo del creador artístico es un arma de doble filo, porque muchas veces piensa y decide él sin dejar espacio para que podamos movernos con nuestros propios esfuerzos y gustos en el entramado artísticamente cerrado de la obra.

Así, el buen artista es, en cambio, aquel que prescinde del control absoluto y libera al observador para que decida, elija y enjuicie aun mientras la obra transcurre. La evolución del arte ha reconocido aquellos momentos donde, por ejemplo, un desnudo de Rubens dejaba despertar cierta tensión erótica en los caballeros o los genitales del David de Miguel Ángel hacían bizquear a las puritanas.

El despertar de la criada de Eduardo Sívori, era cita obligada de los gentlemen de Buenos Aires que se preguntaban entre sí: «¿Fuiste al Bellas Artes a ver ‘el despertar de la criada’?» y así, la lascivia por ver el cuadro con el cuerpo desnudo de una mujer vulgar, era el escape de las garras tiránicas del arte, con el fin único de encontrarse a sí mismos, aunque más no sea en el escaparate disparatado de su propia e inhibida sexualidad.

Y el cine entró, siempre que supo, en esta variante de la sinceridad de lo humano en el arte. Ya habíamos comentado en este mismo espacio, que el «profundo y difícil» Andrei Tarkovski había quedado fascinado con el Terminator de J. Cameron (1984) cuando la vio en Londres.

Escapar… ¿de dónde? ¿De lo real o de lo que se nos vende como real? Tarkovski, monitoreado por la KGB, había eludido la calle de lo real para meterse en los suburbios de las explosiones, muertes e historias fantásticas.

Y no está mal. El mundo se ha unificado mucho culturalmente gracias al cine de evasión, más que con el de autor. Pero como siempre pasa, en la sabia mezcla de extremos, está la savia de la buena obra y El festival Rifkin (Rifkin’s Festival, 2020) de Woody Allen supo allanarse a esta sabiduría, aun con sus limitaciones.

Allen con altibajos, con paletas luminosas o sombrías, nos abría las puertas de su mundo de crucificados discutiendo por un estacionamiento; de jabones tallados como pistolas en miniatura o los densos soufflés de su esposa para que se los coman los franceses en su ataque a Moscú…

En su cine se respiró —y se explicó— siempre la libertad con calidad, brisas de aire fresco en días calurosos y tibieza de atardeceres ante la frialdad del desamor.

Allen es hijo de su ciudad: Nueva York, allí donde los extremos del mundo se identifican cerrando la Babilonia del mundo, y donde también todo rueda a favor de un viaje de ventanillas bajas y grandes autos descapotados navegando por las occidentales avenidas de Beverly Hills.

Acerca del final

«Si un médico me anunciara que me queda un mes de vida, con la suerte que tengo, seguro sería en febrero». Y es entonces cuando uno exclama para sí mismo: «¡Ah! ¡El viejo humor del viejo Woddy Allen!».

Viejo camino transitado tanto por el romance, como por los planteos filosóficos y religiosos y poniéndolo todo a resguardo de la densidad innecesaria, bajo el sabio manto del humor. No viejo por edad o tiempo, sino porque Woody Allen ha creado con estas herramientas un mundo propio que, quienes hemos seguido su obra, ya conocemos.

Sus tics, momentos y estructura en general se reiteran de maneras múltiples, siempre abiertas, como dijimos, y Rifkin’s Festival no es una excepción. De hecho, «es más de lo anterior», y no estaría mal decirlo. Releyendo las críticas de los grandes medios internacionales, en general todos apuntan a recriminarle cierta falta de vigor en la densidad de la historia y en el desarrollo en general del filme pero, básicamente, le apuntan a la reiteración.

Mort Rifkin (Wallace Shawn) es un ensayista y escritor, exprofesor de cine, que sufre un denso bloqueo creativo que le impide continuar escribiendo una novela que —según él— debe estar «a la altura de Dostoievski», porque si no, no cumpliría el objetivo artístico literario buscado.

Y es en este marco que llega al bellísimo enclave costero del País Vasco de San Sebastián, para acompañar a su esposa Sue (Gina Gershon), una agente de prensa con mucho trabajo por delante en el marco del festival (hay un cameo del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos) y aprovechando las lujosas instalaciones del tradicional hotel María Cristina junto al nuevo director estrella, el francés Philippe (Louis Garrel).

Poco se tarda en percibir el creciente affaire que Sue tiene con el arrogante director francés con tantas ínfulas autorales como dudas sobre su arte tiene Rifkin. El personaje de Shawn se sabe cada vez más desplazado por los caprichos e insolencias involuntarias del nuevo director, que entusiasman a Sue; por los reconocimientos que se presumen exagerados y que va cosechando gracias al trabajo de su promotora de prensa.

Como contrapartida, Rifkin conoce a la doctora Jo (Elena Anaya) y empieza a obsesionarse cada vez más con ella. Es una joven y atractiva médica donosterra, casada con un despótico y desvergonzado artista plástico (Sergi López), y quien vive —según averiguamos al avanzar la relación de ella con Mort— una profunda frustración en su vida personal.

La evolución del romance, el desamor de su esposa y el acercamiento a Jo son temas que apuntan a la tragedia, pero la retahíla de reflexiones humorísticas bajan la tensión que la arquitectura del guion de Allen no hubiera podido soportar, influyendo en esto el rostro del propio Shawn, quien, con una suavidad y mansedumbre casi celestiales se acerca a nosotros, portando, a la vez, un rostro como enclavado en la mueca de muñeco de ventrílocuo.

Gran elección de actor —y gran actor, Wallace Shawn— como alter ego de Allen.

Las críticas

Los miedos al rechazo, la tentación, la culpa son elementos que frecuentan la obra de Allen, pero en esta cuadrigésima novena (49°) entrega, todo se torna demasiado liviano, casi aguachento y termina siendo una película un tanto desganada, con un acúmulo de «toques Allen» y de sus chistes y temáticas.

Todos esperábamos más. Pero ¿es que nada podemos rescatar? Las declaraciones periodísticas del propio director que preludiaron al Festival Rifkin son las mismas decepciones de Mort acerca del cine actual.

Dijo Allen: «Antes hacías una película, llegaba a todo el país y sabías que habría quinientas personas al mismo tiempo viéndola», explicó, cerrando con el augurio de su propio final: «Probablemente, voy a hacer al menos una película más. Pero gran parte de la emoción la perdí, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar».

Ya el Dostoievski al que aspira Mort se desvaneció en un mundo que es como se desvanece el sol de Allen bajo el mundo del ensoberbecido y superficial Philippe, que encandila y va borrando a las grandes figuras que estimularon la creatividad de Allen.

Un mundo sin las luminosas sombras de un Welles, un Bergman o un Buñuel o un Fellini, a quienes recuerda en episodios oníricos como el del encuentro del guerrero y la muerte en El séptimo sello —con la participación especial del austro alemán Christoph Waltz como la Muerte— o El ciudadano de Welles.

Ese mundo ya pasó para Mort Rifkin y también ese sol se estaría poniendo para Woody Allen tras la ventanilla del avión que lleva a Mort, solo a su Nueva York amado, por lo menos es lo que leemos en sus propias declaraciones. De hecho, el nombre del personaje Mort es «muerte» en francés (y como apócope, proviene de Mortimer, que significa «mar muerto») y también se relaciona con «páramo» (Moor, en inglés).

No sabemos —al menos yo no sé— si Allen eligió ese nombre adrede; si fue un desliz del inconsciente o una declaración por lo bajo de cómo siente el paso de la vida.

Tampoco podemos afirmar que, más allá de los escándalos en los que se metió, no está yendo por Londres, París o San Sebastián, para poder extrañar Nueva York, casi como pasa con el acercamiento de Mort a la enfermedad y al peligro de muerte, para poder encontrar el amor, en este caso, de una médica.

La cuestión es que el próximo 1 de diciembre, Allen cumplirá sus 87 años y prometió filmar una sola película más. Veremos, entonces, cómo contesta este indiscutible gran nombre de la historia del cine al desafío de dejarlo, como quien deja atrás a la vida misma.

***

Tráiler:

Horacio Carlos Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años:

Reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se auto promovían y auto justificaban.

La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…

He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

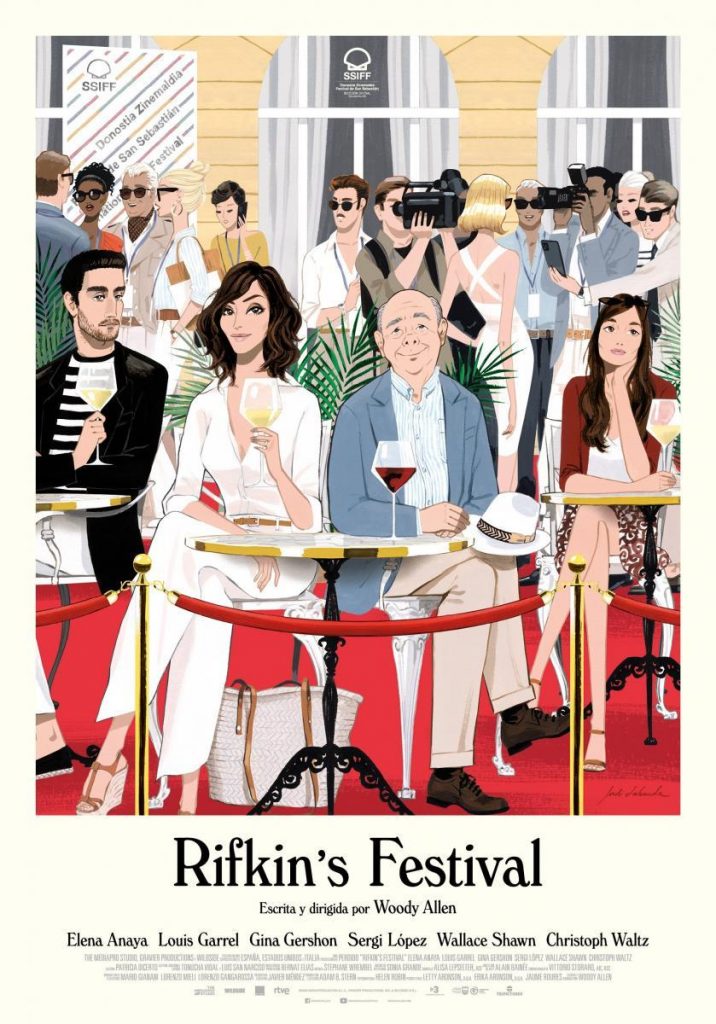

Imagen destacada: Rifkin’s Festival (2020).