El largometraje del realizador soviético Elem Klímov es una joya de culto de la cinematografía antibélica de todos los tiempos, y una obra audiovisual donde el frente ruso (oriental) de la Segunda Guerra Mundial es mostrado como una experiencia terrible, sin gloria ni redención, en la fórmula estética de una banalidad del mal, de acuerdo a las palabras de Hannah Arendt.

Por Luis Eduardo Cortés Riera

Publicado el 17.9.2025

Esta extraordinaria película antibélica de culto se estrena en Moscú en 1985, cuando pocos avizoraban el final e implosión del régimen soviético. Pocas fueron las voces que advertían la conclusión del bolchevismo, dando fin al «corto siglo XX», tal como lo llamó Eric Hobsbawm.

El filme de Elem Klímov Ven y mira da muestras de un vigor creativo extraordinario, una propuesta fílmica novedosa y experimentalmente audaz, un simbolismo fuera de toda horma conocida, una fuerza visual memorable, un relato filosófico muy hondo, lo que da pábulo a pensar que no todo fue oscuridad y represión en la extinta Unión Soviética, una «destrucción de la literatura rusa», como dice Octavio Paz, en su In/Mediaciones.

Claros ejemplos que desdicen palmariamente al Nobel de Literatura mexicano serán Mijail Bajtín y su propuesta de la novela polifónica, y la fuerza que le da al carnaval como expresión de la cultura popular, y también la Escuela de Tartu liderada por Yuri Lotman y su idea de que la cultura funciona como una semiosfera.

Asimismo, contradicen a Paz la novela El doctor Zhivago y Archipiélago Gulag, de Boris Pasternak, El don apacible, un texto de Mijaíl Shójolov, que los hizo acreedores del Nobel de Literatura en 1958 y 1965 respectivamente, a lo que debemos agregar las notables contribuciones del cine soviético con Eiseinstein, Vertov, Tarkovsky y el propio Klímov y su esposa Larisa Shepitko.

No debemos olvidar que el analfabetismo fue casi borrado, que la extinta Unión Soviética inicia la carrera espacial con el Sputnik y el primer hombre en el espacio: Yuri Gagarin; se incorpora a la era nuclear de modo sorpresivo para los occidentales.

Debemos advertir, sin embargo, que el desabrido realismo socialista apadrinado por Stalin desde los años 30, hizo estragos horrorosos en la cultura del país de Dostoievski y de Puskin.

Pero en medio de la oquedad, la censura y la persecución, aparece este memorable filme que exalta la Gran Guerra Patria contra la invasión nazi, que se escenifica pavorosamente en la República de Bielorrusia, en conmemoración de los 40 años de la victoria soviética sobre la casaca parda del nazismo alemán.

Era una guerra de exterminio que se propuso destruir a toda la población soviética, niños, mujeres y ancianos. Se estima que 900 mil judíos fueron exterminados y más de 650 aldeas arrasadas bajo fuego y sangre y dos millones de personas asesinadas en Bielorrusia durante la invasión alemana.

Con todo, ese año de 1985, increíble coincidencia, toma el poder Mijaíl Gorbachov como una esperanza transformativa del herrumbroso andamiaje estatal de la Unión Soviética. La Glasnost y la perestroika remueven el piso del arte, la literatura y el cine, la vida intelectual de los soviéticos y sus países satélites.

No obstante, está fresco el recuerdo del aplastamiento de la «primavera de Praga2 de 1968, una herida sangrante en el bloque soviético de la guerra fría, y que repercutió en Sudamérica fulgurantemente con el libro del venezolano Teodoro Petkoff Checoslovaquia, el socialismo como problema (1969).

El horror y el trágico desperdicio de la guerra

El director del filme fue Elem Klímov, quien había nacido en 1933 en Stalingrado, escenario pavoroso e infernal de la mayor batalla de la historia, en el seno de una familia de comunistas, quienes ante el avance imparable de la Wehrmacht nazi debieron cruzar el río Volga, con él mismo a bordo como adolescente de 9 años, en una balsa improvisada, experiencia que aprovecha para incorporarla a sus películas: Ven y mira (1985), una de ellas.

Klimov estudió en la escuela estatal de cine con Yefim Dzigan, uno de los primeros maestros de cine soviéticos, constructor de una épica eslava heroica y patriota contra la invasión alemana de 1941. En el Instituto de Cinematografía del Estado de la Unión, el realizador hizo varios cortos bastante asustadizos, incluida una comedia llamada The Fiancee (1969), donde se burla del ritualismo burocrático soviético.

El londinense The Telegrafh dice que Klímov: «Deploró la mano muerta de lo que se conoció como ‘realismo socialista'» —celebraciones impersonales de la marcha hacia adelante del comunismo— y en sus propias películas adoptó un estilo más extravagante, con temas audaces que atrajeron la ira del Partido Comunista.

Su película Agony (1975) fue la primera desde la Revolución Bolchevique de 1917 en presentar al zar en términos relativamente comprensivos y explorar el papel en la historia rusa desempeñado por Rasputín. Fue prohibido por completo antes de ser lanzado en forma manipulada en 1984.

No toda la verdad sobre el horrible fin de la dinastía de los Romanoff se había dicho, sugería el filme. La mítica y deformada figura de Grigori Rasputín, un místico siberiano, es abordada por Klímov en 1981 en el largometraje Agonía, donde nos presenta al personaje de manera distinta a como los bolcheviques lo deformaron.

Rasputín no era un charlatán cualquiera, sino que quería de manera honesta curar a Alexei Romanov, hijo del zar y la zarina aquejado de hemofilia.

Después de oraciones del santón siberiano, Alexei mostró mejorías milagrosas, todo lo cual acontece cuando el Imperio Ruso se desmorona bajo ataque alemán en 1916. La familia de Nicolás Romanoff será fusilada en 1918 por orden de los bolcheviques triunfantes con Lenin a la cabeza.

Los funcionarios soviéticos declararon la película sin valor y la enviaron a los sótanos del olvido.

Después, el segunda largometraje de Klímov Aventuras de un dentista, de 1965, es una comedia negra que irritó a las autoridades comunistas con su representación de un odontólogo tímido que gana fama por inventar una forma indolora de extraer dientes y sufre las consecuencias de ser joven, talentoso y soviético. Es una crítica al comunismo ruso, a la envidia, una pasión muy hispana también, en un tono irónico y provocador.

El estilo de Elem Klímov —agrega The Telegrafh—, es grandioso, sobreexcitado y a menudo intentando un equilibrio incómodo entre lo operístico y lo surrealista, nunca le granjeó el cariño de los críticos occidentales en sus primeros años.

Sin embargo, en 1985, basándose en parte en su propia experiencia en Stalingrado bajo asedio alemán, hizo lo que muchos consideran la mejor película rusa sobre la Segunda Guerra Mundial. Trazando las experiencias de una banda de partisanos en Bielorrusia en 1943, Come and See (Ven y mira) describió el horror y el trágico desperdicio de la guerra con poder y convicción.

Un matrimonio de cineastas

Klímov estuvo casado con la también brillante directora de cine Larisa Shepitko, de origen ucraniano y persa, unión marcada por el arte y la tragedia.

Según el crítico alemán Olaf Moller, ella no ha sido olvidada, sino que sólo ha sido apartada de la memoria fílmica de la extinta Unión Soviética. Se casaron en 1963.

La realizadora le pidió a su futuro marido que no la influenciara en su obra. Shepitko se distingue por su cinta Ascensión (1977) una estética austera y poderosa, de tono marcadamente cristiano y antibelicista, lo que no agradó al régimen ateo soviético, pues el cine bélico es la narrativa oficial del país de los soviets desde 1945. Con ese extraordinario filme en blanco y negro gana el Oso de Oro de Berlín.

El semiólogo Umberto Eco la califica de autor modelo, que busca provocar una reflexión moral y espiritual, no simplemente bélica.

Con todo, Shepitko falleció trágicamente en un accidente automovilístico cuando apenas contaba con 41 años de prometedora vida, dejando profunda huella en la cinematografía universal. Allí tenemos a sus memorables rodajes como Calor (1963), Alas (1966), El comienzo de una era desconocida (1967), Tu y yo (1971), y la cinta póstuma Adiós a Matiora, la cual rodaba cuando consigue la muerte en 1979, y que Klímov completó en su rodaje, abrumado por la tristeza.

Desde ese momento el director comenzó a dejar atrás el tono irónico y humorístico y se adentra en la desesperanza y en el vacío que lo conducen a rodar su cinta Ven y mira en 1985. «Sin la cinta Ascensión —dice Klímov—, yo jamás hubiera creado Ven y mira«.

Devastación exterior y destrucción interior

La película es la narración de las experiencias traumáticas de un joven, Fliora Gaishun, de 14 años interpretado magistralmente por Alekesi Kravchenko, y la actriz Olga Mironova como Glasha, la chica que le da compañía en los inicios del filme en los tupidos bosques bielorrusos.

En efecto, los nazis no se ven en un primer momento, y su terrible presencia inhumana va como desenvolviéndose hacia una monstruosa presencia a los ojos de los bielorrusos. Mucho de vivencia personal de Klimov niño, que sufrió la gigantesca y brutal batalla de Stalingrado, observamos en el filme, el cual es como su exorcismo, nos dice el historiador del cine Olaf Rollen.

La cinta no contiene ni una gota propagandística, sino que es el drama universal de la transformación humana en perversas entidades asesinas.

Elem Klímov y el guionista Alés Adamóvich, que fue niño partisano él mismo, abordan en Ven y mira (Idi i smotri, 1985), su última película, escribe Gregorio Martín Gutiérrez, las atrocidades cometidas por los nazis en suelo bielorruso.

Fliora, el adolescente protagonista que se une voluntariamente a las filas de los partisanos, atraviesa un progresivo itinerario de devastación exterior y de destrucción interior. La inserción de dos bloques de imágenes de archivo en blanco y negro hacia el final del filme responden a la iniciativa por parte del autor de situar la ficción bajo el signo del documento y supone, además, un repentino brote de ensayo fílmico.

Esas imágenes abren una intersección entre la ficción y la no ficción, planos que acaban por entrelazarse y cuestionarse mutuamente, planteando la posibilidad de que sea o no posible representar las experiencias traumáticas.

Pese a que en otros momentos del filme se muestre de modo explícito la violencia, en la secuencia de la quema de un granero en el que han sido hacinados los habitantes de una aldea, Klímov opta por eludir la representación del interior de éste, los campesinos y sus niños bielorrusos chamuscándose en las piras, y ubica, por lo tanto, este punto extremo de su ficción en el terreno de lo indecible.

A través de distintos mecanismos, agrega Gutiérrez, como la construcción expresionista del rostro de Fliora, que se va arrugando visiblemente durante el desarrollo del filme, o un uso simbólico del sonido, Ven y mira se adentra en el trauma del protagonista.

De cualquier modo, el largometraje rehúye en todo momento la (re)presentación de la guerra como espectáculo, según acontece en los hollywoodenses Enemigo a las puertas (2001), y A la búsqueda del soldado Ryan (1998), y se ofrece como un radical alegato pacifista que obedece a la voluntad de que aquellos hechos nunca caigan en el olvido.

Las diégesis como figuras literarias son magistralmente empleadas en la película. Un universo narrativo interno de la película, todo lo que ocurre «dentro» de la narrativa fílmica.

Unas de ellas son los constantes zumbidos de las moscas que anuncian la muerte, el estruendo de las stukas alemanes que penetran los oídos de Fliora de modo insoportable, el espectador se sumerge en la mente del adolescente que desea adherirse a los partisanos bielorrusos.

La cámara de cine se trasmuta en los ojos de Fliora: planos cerrados, movimientos erráticos, desenfoques. Los sonidos son de igual manera diegéticos: explosiones, gritos y silencios prolongados que reflejan un profundo trauma mental. La música extradiegética es casi inexistente, lo que refuerza la inmersión en el mundo interno de Fliora.

Con todo, la violencia no se muestra directamente, como lo hace Steven Spielberg, sino que Klimov la sugiere, pues no observamos a los campesinos achicharrarse en el granero con sus niños, sino que lo intuimos. Es la secuencia más impresionante de todo el filme, los soldados no solo incendian, sino que arrojan granadas y ametrallan el granero, aplauden ebrios y alborozados en aquella ordalía de terror y de muerte.

El director nos deja la posibilidad de que seamos, nosotros los espectadores, quienes visualicemos imaginariamente tan dantesco escenario del horror ocasionado por el fanatismo y la intolerancia de la Wehrmacht: los eslavos son subhumanos, los pobres generan el comunismo, no merecen existir, muera el judeo bolchevismo.

Al final del filme, después del fusilamiento por parte de los andrajosos partisanos bielorrusos, mujeres y hombres, de unos crueles nazis y sus colaboradores locales desesperados por la inminencia de sus muertes, un estiramiento de instantes de miedo en un juicio popular sumarísimo al que asiste Fliora con un bidón de gasolina y un fusil en sus manos, Klímov inserta imágenes reales de archivo en blanco y negro que contrastan y se funden con la narrativa ficcional del largometraje rodado a todo color.

Fliora descarga su fusil sobre un retrato de Hitler que navega en un charco de agua: un asesinato simbólico del Führer, pero no se atreve disparar sobre el retrato del niño Adolfo Hitler en brazos de su madre.

Después, las tropas nazis y las juventudes hitlerianas, aviones y bombarderos de la Luftwaffe marchan en reversa, los edificios destruidos se recomponen, la pira de los libros prohibidos en 1933 retrocede y los libros se salvan, al igual que la figura de Hitler en su descapotado en un triunfal desfile da marcha atrás.

La descomunal fuerza armada alemana en su guerra de exterminio étnico e ideológico en el pavoroso frente oriental abandona el suelo de la Santa Rusia, una idea que resurge en la era de Putin.

Se borran de tal forma los límites entre lo diegético y lo documental. La diegésis se convierte en memoria de un pueblo, memoria colectiva. El mundo narrativo no entretiene, sino que confronta en un espacio de horror, pérdida de la inocencia, memoria histórica sin caer en el espectáculo. Una convergencia entre lo real y lo simbólico.

El recurso literario de la diegésis, opuesto al de mímesis, ha sido magistralmente utilizado en la literatura latinoamericana. Universos ficticios, pero verosímiles, que observamos y vivimos en espléndidas obras literarias como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Rayuela, de Julio Cortázar.

Casi una como cancelación simbólica

La obra maestra del cine antibélico, no se puede hablar de la guerra en el cine hasta no haber visto esta obra maestra. sin embargo, comete fallos y vacíos: la figura del «padrecito de acero», tal como llamaban a Stalin, y el culto a la personalidad que lo rodeó hasta su deceso, no aparece por ningún lado en las dos horas y 22 minutos de duración de la película.

Recordemos que tras su muerte en 1955 la figura del georgiano cayó en descrédito y Klímov no pudo estar ausente de eses proceso iniciado por Krushov. Pero durante la Gran Guerra Patria, sería imperdonable relegar la presencia de Stalin en Moscú cuando le recomendaban huyera hacia los Urales ante el indetenible avance alemán, fue decisiva su figura colocada en el Kremlin para darle tono moral y patriótico a la gigantesca confrontación.

Los memorables discursos patrióticos de Stalin con el enemigo en las cercanías de la capital soviética en 1941, han debido ser tomados en cuenta por el director de Ven y mira.

Otra observación tiene que ver con el pavoroso clima polar que sufre Bielorrusia en invierno: la nieve siberiana no se muestra de ninguna forma, tal como acontece en el filme Enemigo a las puertas (2001). Las temperaturas inferiores a 40 grados bajo cero y el pertinaz ataque de los partisanos provocaron serias derrotas a la Wehrmacht.

El paisaje intrincado de Bielorrusia filmado en travellings interminables actúa como una «cárcel abierta» de los nazis, y la neblina pertinaz sustituyen a la nieve como letal enemigo de los arrogantes invasores.

Pero la inmensa omisión que no le perdonaron los torpes burócratas de la kultur de la Unión Soviética a Klímov fue la ausencia del gigantesco y bien apertrechado Ejército Rojo dirigido por Stalin desde Moscú, sin el cual la liberación de Bielorrusia hubiese sido poco menos que imposible.

Los partisanos bielorrusos, en número de unos 270 mil efectivos, hicieron una notable contribución a la derrota nazi en su patria, pero por sí solos jamás hubiesen logrado lo que la gigantesca Operación Bagatrion, el Día D Soviético en 1944, con 2 millones 300 mil soldados, hizo para derrotar a los nazis en el frente oriental y dejar abierto el camino para el asalto final a Berlín.

Klímov deja de lado toda atención a los judíos bielorrusos, una floreciente comunidad que erige sinagogas, escuelas religiosas y que activaron la cultura en lengua yiddish. Unos 500 mil judíos fueron exterminados por la Alemania nazi en la Rusia Blanca, pero nuestro director no muestra ninguna escena del enorme sufrimiento hebraico: guetos, fusilamientos masivos, quema de sinagogas.

Una cultura que erige tantos y poderosos simbolismos, tales como la Estrella de David, la Menorá o el candelabro de siete brazos, el Shofar o cuerno de cordero, así como las festividades como Rosh Hashaná o Yon Kipur, de ninguna manera ocupan la rica sensibilidad del director de la cinta.

Es un sufrimiento colectivo, sí, pero Klímov no destaca el holocausto hebreo en esa sufrida república soviética. Hubiese sido una más aguda exploración espiritual y existencial del mal si el director hubiese destacado ampliamente a los askenazis del Este europeo.

Así, es posible que Klímov, que centra su atención en las zonas rurales y a que el movimiento partisano, actúa desde allí, desenfocó su mirada de los centros urbanos bielorrusos, donde existieron pujantes comunidades hebraicas en Minsk, Brest, Vitebsk, Mogilev, urbes con barrios judíos, escuelas, mercados y sinagogas.

En Minsk existían periódicos, escuelas y teatros en yiddish. Ellos tenían en las ciudades sus propios consejos, tribunales religiosos y estructuras educativas, centros de estudios talmúdicos, fundaron el Bund o socialismo judío, la Haskalah o iluminismo judío, y activaron el sionismo. En ningún momento debemos olvidar que Marc Chagall, nativo de Vítebsk, realiza un originalísimo cruce entre la cultura europea y la tradición hebrea en sus pinturas y lienzos.

Una curiosidad llena de simbolismo es la aparición breve de un adorable mamífero africano, el Lémur, en las manos del oficial de alto rango alemán, el anciano Walter Stein, que dirige el exterminio de los subhumanos bielorrusos en la atribulada aldea arrasada por candela, ametrallamiento y cargas explosivas, dirigiendo las odiadas S.D. Comandos de Incineradores, del 118.º batallón nazi de la Schutzmannschaft, que contaron con apoyo local.

¿Qué nos quiso decir Klimov al incorporar a tan exótico mamífero a su filme? Se nos ocurre pensar que está como asociado a un fallido proyecto de los nazis de enviar grandes contingentes de judíos a la isla de Madagascar en el océano Indico, patria chica de los lémures.

El 12 de noviembre de 1938, Hermann Göring le propuso a Adolf Hitler el Plan Madagascar para erradicar a los judíos, para borrar su existencia de los territorios del Reich y confinarlos en la remota isla africana.

Cuando en el filme Ven y mira, va a dar comienzo la espantosa y diabólica incineración de niños y adultos, una mano anónima cubre con un casco alemán la diminuta figura del animalito, casi una como cancelación simbólica de tan grotesco e inhumano proyecto nazi.

La banalidad del mal

Klímov no exalta la violencia y no se ocupa de construir una epopeya bélica en donde 2 millones de bielorrusos perecieron, tal como lo hace el estado soviético desde que aplasta a la Alemania nazi. La guerra es mostrada como una experiencia terrible, sin gloria ni redención. La banalidad del mal, en palabras de Hannah Arendt.

Es Ven y mira una denuncia universal contra la guerra, diametralmente opuesta a la oficialista, cruda en su realismo y recreación de combates, Los 28 hombres de Panfilov (2016), patrocinada por la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin, la cual es una clara intención, diría Marc Ferro, de crear un mito histórico en una narrativa fílmica.

La cinta Ven y mira es una joya de culto de la cinematografía antibélica de todos los tiempos, equiparable a Senderos de gloria (1957), Sin novedad al frente (1930), Apocalipsis ahora (1979), La lista de Schindler (1993), La batalla de Argel (1966).

Debemos mirar de nuevo la cinta de Klímov y a las demás, pues la intolerancia, el racismo y la persecución ideológica no se encuentran en términos de desaparecer, sino que rebrotan constantemente con fuerza inusitada sobre la faz de nuestro atormentado planeta Tierra.

***

Luis Eduardo Cortés Riera es un ensayista venezolano (Carora, 1952), doctor en historia y docente del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (sede Barquisimeto) de su país.

Ha sido ganador de la Bienal Nacional de Literatura con el ensayo Psiquiatría y literatura modernista (2014) y es el autor de obras tales como Ocho pecados capitales del historiador, Del colegio La Esperanza al colegio Federal Carora (1890-1937), y de Sor Juana y Goethe, del barroco al romanticismo. Iglesia Católica en Carora desde el siglo XVI a 1900.

También miembro de número de la Fundación Buría.

Filme completo:

Luis Eduardo Cortés Riera

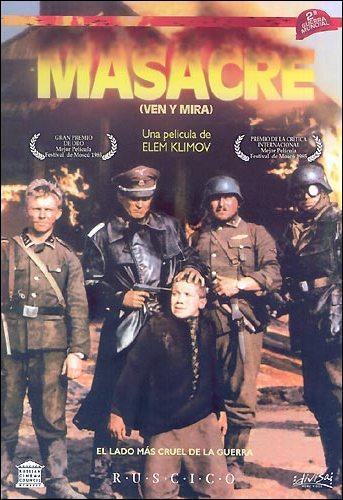

Imagen destacada: Ven y mira (1985).