La última joya de la industria cinematográfica internacional en el género de la ciencia ficción, es abordada por el poeta trasandino desde una perspectiva estética y dramática, en una visión crítica que tampoco deja de lado el análisis meramente audiovisual: a fin de recrear la vida al interior de una nave espacial, sin ir más lejos, y el campo de encuadre de ese universo que se curva y se cierra sobre sí mismo, al parecer, si no al infinito, por lo menos sí hasta la eternidad.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 6.5.2019

Si la gravedad es tomada como una cuestión geométrica, las cosas “caen” hacia otras cosas en el espacio porque el espacio se curva junto al objeto y todo lo que “cae” en realidad está siguiendo esa línea de curvatura. No nos gastemos mucho: esto sólo se entiende gastando mucha tiza en pizarrones universitarios antes de que a través de la técnica de aplicar nuestra imaginación: un agujero negro, por ejemplo, implica que el espacio se tuerza, se curve, hasta que se niegue a sí mismo y eso es algo que escapa a nuestro campo experiencial y ahí quedaremos.

Ya hemos podido fotografiar a uno de ellos y el hecho de verlo porque no se lo ve ya nos descoloca definitivamente. Como sea, un agujero negro es eso: un agujero negro en nuestra capacidad de imaginar. Un hueco sin esperanza sensorial que, gracias a los avances teóricos y tecnológicos de la ciencia, se ha instalado en nuestras mentes y, por supuesto, no como una imposibilidad para nuestra conciencia sino como una herramienta mágica a partir de la cual podemos imaginar otras cosas.

Y así, la literatura y el cine han podido acceder a este mundo de espectros de la imaginación hasta incorporarlos como entidades propias de nuestra cultura: no es difícil encontrar, por ejemplo, libros y sitios en Internet que nos hablen de cómo poder despertar y escapar de la «Mátrix»… y se trata de textos que son amplia y ávidamente leídos por muchos que no alcanzan a distinguir acabadamente, la mera ficción de un filme de la “realidad” que viven, y que se les vuelve, efectivamente, una ficción al estilo “Mátrix” o alguna neurosis análoga.

Y no decimos que eso esté mal: forma parte de nuestra naturaleza… después de todo, patologías de ese tipo atrapan a artistas, místicos y religiosos (y hasta ateos) desde que el Hombre se alzó a mirar a la realidad natural que lo rodea a través de los filtros que su mente produce: el filtro de lo lógico; del lenguaje y del filtro social que depende y determina a las estructuras anteriores. No podemos evadir este triple cedazo, el cual produce una composición mental que nos aleja de “la cosa en sí” y nos proyecta hacia la creación de realidades siempre nuevas.

Y normalmente, vemos este freno hacia “la verdad” de “las cosas como son”, como si se tratara de algo negativo, cuando, contrariamente, esta permanente apertura a la creación de realidades nuevas -nacidas de los filtros que nos impiden regresar a ver cómo está hecha la realidad “de verdad” que ya hemos vivido- es algo altamente positivo… parafraseando a Sartre, estamos condenados a ser siempre lo mismo: libremente creativos. En síntesis, no podemos no crear realidades nuevas a cada paso de nuestras vidas, de modo que toda explicación del mundo es algo nuevo que tampoco podremos acceder para saber cómo es.

Esta expansión compulsiva de la mente aparece como una flor nueva cada mañana en la mente del creador -que lo llena de inevitable esperanza y alegría- o como una rémora oscura y espantosa en la mente de aquel que quiere controlar todo lo que lo determina a él: la vida así como la Naturaleza que le da origen y la sostiene.

Y es la ciencia y la tecnología que de ella derivan las que han tomado este camino alucinatorio… el sendero de regreso “a las cosas como son”, es llevarnos a no entender que las “cosas” son como la lógica, el lenguaje y la sociedad en la que crecimos han querido que fueran y nunca “como realmente son”.

Nada se estanca en lo “real y verdadero”: todo es creación de realidad, instante tras instante… todo se evade de lo real y verdadero para ser siempre otra cosa… es la vida que está, sencillamente, viviendo, siempre diferente a sí misma, para poder seguir siendo la misma y poder volver a cambiar. Cuando no cambie más, cuando llegue a definir, a delimitar a “las cosas como son”, es que se habrá transformado en muerte… repetimos, tal como lo hemos hecho alguna vez en este mismo lugar, las palabras de Unamuno: “La ciencia es un cementerio de ideas muertas…”.

Juliette Binoche y Robert Pattinson en una escena de «High Life» (2018), de la realizadora francesa Claire Denis

High life

El pensamiento occidental, anclado en las cosas, cree, entonces, en que es posible tener cosas. Bajo este paradigma, la civilización se ha desarrollado en función del poder -político, económico y militar, que son uno- y en el desarrollo de estrategias para mantenerlo. En High life, filme del 2018, dirigida por la francesa Claire Denis (París, 1946) se desarrolla esta idea de la posesión y del poder al amparo de una historia de ciencia ficción, apenas como una excusa narrativa.

De hecho, sabemos que toda historia que se cuente necesita conseguir alguna clase de aislamiento para que la narración no se expanda indefinidamente en la vastedad del mundo. Desde el ambiente de un escenario de teatro hasta una película, se requieren de espacios narrativos cerrados que capturen algo para poder contarlo… los cuales a veces coinciden con cerramientos físicos, psicológicos, etcétera.

En el caso de High life existen dos niveles de cerramiento para que la narración haga pie y comience a andar. El más amplio, y como ya insinuamos, es el de nuestra civilización, que en un futuro no muy lejano, es prácticamente global. El otro, el central, es el de Monte, personaje condenado por asesinato y llevado adelante por el actor Robert Pattinson.

Para obtener una fuente de recursos energéticos supuestamente inagotable, el mundo -alguien, una entidad indefinida, algún gobierno o gobiernos- organiza experimentos en el espacio exterior. Para ello envía a prisioneros comunes condenados a cadena perpetua o a pena de muerte a un viaje hacia un agujero negro en naves espaciales capaces de alcanzar el 99% de la velocidad de la luz. Son varias, pero la historia se centra en lo que pasa en la nave 7.

Allí, los condenados están bajo el control químico de una médica digna de figurar en la misma lista donde destaca la negra estrella de Joseph Mengele: es la doctora Dibs, estelarizada por Juliette Binoche. De larga cabellera negra, de pálida belleza, asesina de su familia -hijos incluidos-, Dibs es una suerte de Medea (en griego: “la que manda”), una bruja legendaria que es epítome de lo femenino y que tiene a su cargo el mantenimiento de las funciones biológicas en la nave, incluyendo el manejo del semen para los experimentos de fecundación artificial que se realizan como parte de la rutina técnica de la nave. El primero falla y la paciente muere.

Bajo esta ambigua luz liminal entre lo moral, lo grotesco y lo científico, afloran otras historias subordinadas que incluyen distintas imágenes de violencia que golpean al espectador, aunque no son golpes gratuitos… pero que siguen siendo golpes. Un intento de violación, la muerte del atacante.

Una escalofriante escena (brujeril) de autoerotismo que pone al personaje de Dibs en su lugar de siniestra hechicera en cuyo cuerpo parecen concentrarse las fuerzas sin más ley que las de la vida. Ejercicios físicos como animales primero -a cuatro patas- y corriendo después, destacando lo biológico que trasciende dentro de ese cubo que deriva en el espacio. Una píldora de recompensa tras cada entrega de semen; o tras los intentos de fecundación artificial, como si de animales de Pavlov se tratara. Todos nutridos físicamente por un compartimento especial de la nave donde crecen plantas alimenticias que es con lo que inicia la cinta.

De modo que, en nuestra historia de ciencia ficción lanzada por la ambición de poder por medio de las más elaboradas tecnologías, lo único que destaca es la fuerza de la vida, la energía de lo biológico como una verdad más esencial, profunda y activa que destila y emerge entre los aparatos, computadores y espacios fríos y metálicos de la nave.

Técnicamente hablando, la realización del filme ha apelado a diversos guiños a los filmes 2001: Una odisea espacial de Stanley Kubrick (especialmente en el manejo de las luces de los aparatos en los cristales de los cascos espaciales); a El espejo de Andrei Tarkovski (una mano que arroja una roca asesina a un estanque circular y las figuras que forma el agua, ondulando en cámara lenta), a Stalker del mismo director y, principalmente, a Solaris también de A. Tarkovski.

Así, ciertas estructuras metálicas que parecen proteger las ventanas de la nave son exactas réplicas de las que protegían los ventanales de la estación espacial rusa y en un momento se escuchan ciertos sonidos que son también réplicas de sonidos ambientales de la estación Solaris creados en los albores de esta tecnología -a fines de los ’70- por el músico Edward Nikoláyevich Artemiev, en tono y ritmo apenas diferentes.

Los pasillos de la nave espacial no son circulares como en la estación, pero siempre se tuercen a espacios invisibles buscando (como en Solaris) aumentar la tensión de lo ausente y lo probable. Los paisajes naturales que acompañan a ciertos recuerdos son tratados con la solemne (casi religiosa) profundidad de Tarkovski: las plantas en la nave, el arroyo y el fluir del agua en los recuerdos se elevan a la vista como imágenes místicas, catedralicias. El tratamiento del color para ciertos recuerdos, el traqueteo del tren y hasta el mechón encanecido de Monte -como en “Stalker”- son buscados esfuerzos para acercarse al autor soviético.

Pero si hay algo que se destaca como original en este filme es la fuerza de lo biológico apareciendo en lo sexual, con inusitada fiereza para una cinta de este género, y también en los diversos fluidos: sangre menstrual, semen, leche materna bañando pechos y sangre de heridas que llevan adelante los oscuros rituales de la vida… rituales que mantenemos ocultos en el Sancta Sanctorum de nuestra privacidad y vergüenza.

Pero como decía el profesor Malcolm de Jeff Goldblum en Jurassic Park -1993-: “La vida siempre se abre camino”… y en el espacio eso también es ley.

Un fotograma del largometraje de ciencia ficción «High Life»

Lo que es High life

En una breve escena, en un tren, una reportera le hace una entrevista a un “profesor” que dejó “sus colinas en Assam” -al Este de la India- para acercarse “a un lugar tan frío” con el fin de indagar (por simple “curiosidad”) qué es lo que está haciendo el Hombre con estos presos a quienes -afirma- se les engaña con un imposible regreso a la Tierra.

Una Tierra y una civilización -esto lo decimos nosotros- que parece querer sacarse la suciedad de encima, cuando en realidad se está sacando de encima a la vida mandándola a que viva en otra parte, lejos, donde no nos recuerde a la vida ilusoria fundamentada en la posesión. Nosotros mismos decimos que algo está “sucio” cuando tiene manchas de fluidos corporales, que son simples evidencias de la vida misma.

Sólo lo muerto habrá de ser basura espacial al comienzo del filme -aun antes del título de la película- mientras un bebé se oye en el casco espacial… El bebé que chilla y en la acústica del casco un hombre que se ensordece y un destornillador que sale flotando al vacío: la vida ha ganado, mientras los cadáveres se pierden en la distancia cósmica junto a la herramienta. Líquidos biológicos; reciclado de heces y orina para obtener más comida y agua.

Y el padre que le quiere enseñar a la niña que esa repugnancia es sólo una sarta de tabúes… y quiere que la niña aprenda a decir la palabra “tabú”. Todo enmarcado en un feísmo oscuro donde las naves y los compartimentos son celdas cúbicas que contrastan con la imagen de “leopardos que vagan por las calles de su ciudad en Assam”, según cuenta el profesor… profesor que hace referencia explícita al sentido hinduista del mundo: “Kali Yuga es la final, la última era del Hombre”, empieza diciendo. Nuestro paso por la existencia se da en cuatro eras: la del oro, de la plata, del bronce y la última -el Kali Yuga- la del hierro. Perspectiva que retoma Hesíodo y que nos habla de una decepción frente a lo humano que parece sólo poder salvarse en el amor construido desde sí mismo por Monte y su hija, de pronto adolescente. Y ante ellos, perdida, la nave 9, habitada sólo por perros y la reconciliación de padre e hija con uno de ellos… en verdad, reconciliación con la vida en una nave muerta.

Y ahora, finalmente, llega la línea amarilla del horizonte de sucesos: allí donde comienza y termina el agujero negro. Ambos, padre e hija, que se embarcan hacia ese misterio final, donde todo queda atrapado, retenido y derivado a un misterio absoluto.

Allí, en el horizonte de sucesos, tiempo y espacio pierden sentido y ese horizonte de sucesos será donde también la deshumanización, la rutina, la idolatría y la codicia -verdaderas basuras de la vida- habrán de perder sentido. Ambos verán en esa minimalista línea amarilla sin más contaminación mental que el amor: esa apertura hacia el otro.

La salida de la cárcel de la vida enferma, será a través de la conciencia cósmica, alcanzable tras el horizonte de la mente que es por donde, como todos los días de nuestras vidas, amanecerá el alma.

La actriz Juliette Binoche en «High Life»

Tráiler:

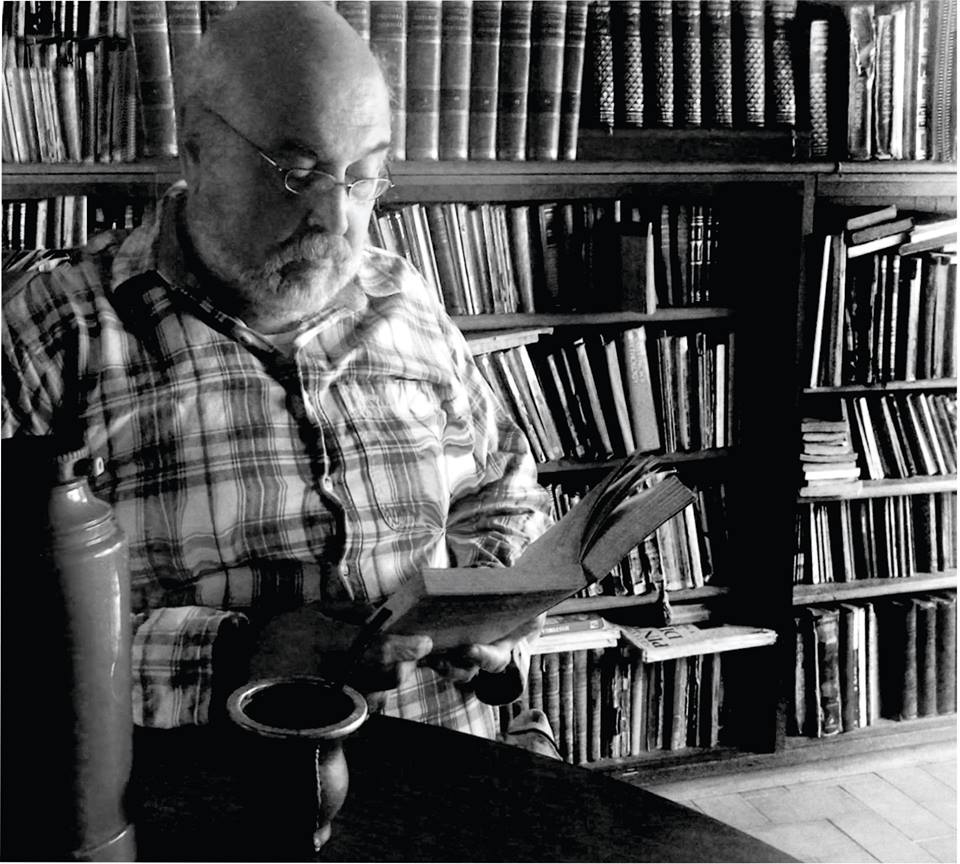

Horacio Carlos Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: La actriz Mia Goth en una escena de High Life (2018), de la realizadora francesa Claire Denis.