Mientras vivía en la calle Lastarria de Santiago de Chile, pasaba a menudo por delante de la histórica sala El Biógrafo, antiguo espacio de arte y de ensayo situado en la misma calzada, donde por cierto fue estrenado algún filme de Costa-Gavras y también un lugar en el cual me retrató Adina Ioana Vladu.

Por Claudio Rodríguez Fer

Publicado el 13.9.2025

Aunque la historia del cine en Chile comienza ya en el siglo XIX, precisamente con la filmación de una cueca, la danza nacional del país, yo no pude ver nada de tal cinematografía anterior a los años 60 y 70, que fue realmente cuando se dio a conocer al mundo.

El golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular (UP) presidido por Salvador Allende motivó una gran atención internacional por el cine realizado al respecto, pero también por el producido antes del régimen militar con un sentido crítico y social, así que fui uno de los muchos espectadores que procuró ver, fuera de Chile, cuanto de Chile podía verse, primero en cineclubs y festivales y luego en toda clase de medios.

Uno de los primeros cineastas chilenos de los que tuve noticia fue Helvio Soto, surgido del germinal Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile (plataforma juvenil de la que también saldrían Raúl Ruiz y Miguel Littín), que uniría tres de sus primeros cortometrajes en el filme Érase un niño, un guerrillero, un caballo (1967).

Su largometraje antiimperialista y antibelicista Caliche sangriento (1969), sobre un episodio en el desierto sucedido durante la llamada guerra del Pacífico o del salitre que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia por el control geopolítico y territorial del litoral de Atacama, fue inicialmente prohibido por considerar la Comisión de Censura Cinematográfica del Estado que hería la dignidad nacional por atribuir las causas del conflicto a intereses económicos extranjeros.

Durante el gobierno de Allende, Helvio Soto realizó Voto más fusil (1971), sobre la historia crítica del movimiento social chileno desde la victoria del Frente Popular en 1937 hasta la de la Unidad Popular en 1970, y Metamorfosis del jefe de la policía política (1973), exposición autocrítica de la división de la izquierda local en la época en que fue hecha.

Pero el filme de Helvio Soto que alcanzaría mayor trascendencia internacional sería Llueve sobre Santiago (1975), rodado ya en el exilio, con la cooperación de Francia (que aportó actores como Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot y Henri Poirier) y Bulgaria (que aportó al actor Naicho Petrov en el papel de Allende y a cientos de extras). También participaron la actriz sueca Bibi Andersson y el músico argentino Astor Piazzolla, autor de la banda sonora.

Del elenco artístico, solo eran chilenos Helvio Soto como director y guionista, y la actriz Patricia Guzmán (prima del director Patricio Guzmán), quien había actuado en los tres largometrajes del realizador ya citados, así como en Estado de sitio de Costa-Gavras.

En su momento, yo y muchos percibimos la confluencia en el elenco de contingentes solidarios con el Chile de la Unidad Popular procedentes de Europa del Este y del Oeste, además de contar con un compositor argentino, como una evidencia del repudio universal al autoritarismo del régimen pinochetista.

Llueve sobre Santiago, que introdujo material documental y que contribuyó a forjar la visión política y sentimental del Chile masacrado en 1973, describe muy críticamente el golpe de Estado, glorificando emotivamente a Allende y al periodista Augusto Olivares, asesor del presidente.

Así, se muestra cómo, por su alto sentido de la dignidad personal e histórica, ambos socialistas decidieron autoinmolarse antes que entregarse durante el asalto militar al palacio presidencial de La Moneda.

Muy emotiva resulta también en el filme la resistencia de estudiantes y trabajadores, la inmolación del cantautor Víctor Jara y el entierro del poeta Pablo Neruda, la cual se convirtió en la primera gran manifestación pública de repudio de la dictadura militar, con lo que esperanzadamente termina la película.

El memorialismo político de Miguel Littín

El mencionado Miguel Littín, colaborador de la Unidad Popular y, tras su exilio, alcalde socialista durante la restauración de la democracia, se inició en el cine colaborando con Helvio Soto y realizando Por la tierra ajena (1965), denuncia de la miseria bajo la influencia del documentalismo soviético de Dziga Vertov.

No obstante, su temprana e indiscutida consagración llegó con El Chacal de Nahueltoro (1969), donde, a partir de la crónica real del salvaje asesinato de una mujer y de sus cinco hijas por parte de un primario campesino embrutecido, reflexionó sobre el injusto abandono del pueblo marginal y sobre la hipócrita y clasista maquinaria represiva del Estado.

Por cierto, desde la misma perspectiva neorrealista es la coetánea película, igualmente crítica y tremendista, Valparaíso, mi amor (1969), de Aldo Francia, sobre el hambre que aboca a la delincuencia y a la prostitución.

Miguel Littin cultivó el cine social en La tierra prometida (iniciada en 1972 y terminada en Cuba en 1991), que relata trágicas luchas obreras en torno a la proclamación de la efímera República Socialista de Chile en 1932, y Actas de Marusia (1975), sobre la inhumana explotación y represión de los trabajadores del salitre en Chile, que fue rodada en México.

Luego filmó La viuda de Montiel, basándose en un cuento de Gabriel García Márquez y contando con la actuación de Geraldine Chaplin. En Cuba adaptó a Alejo Carpentier en El recurso del método (1978) y en Nicaragua realizó Alsino y el cóndor (1982), en el contexto de la revolución sandinista, y Sandino (1991), con interpretación de Kris Kristofferson y, encarnando al antiimperialista general guerrillero, Joaquim de Almeida.

Pero en 1985 viajó clandestinamente a Chile para hacer el documental Acta general de Chile (1986), peripecia que motivó la obra de su amigo Gabriel García Márquez, La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986), libro del cual el gobierno llegó a quemar 15 mil ejemplares.

Miguel Littín entrevistó en Chile a gente corriente y resistente, así como en el exilio a supervivientes del golpe de Estado, que ofrecieron conmovedores testimonios directos, como Hortensia Bussi, esposa de Allende, quien tuvo que enterrarlo en secreto.

Asimismo, el realizador recogió las confidencias de Miria Contreras, secretaria y amante de Allende, cuyo hijo Enrique Ropert Contreras fue asesinado y arrojado a la ribera del río Mapocho; también registró la versión del socialista español Joan Garcés, asesor del presidente y testigo de su irredimible determinación de morir por su pueblo, y por último, filmó al escritor Volodia Teitelboim, líder comunista y reivindicador de Recabarren como «padre fundador» del movimiento obrero chileno.

También ofreció su estremecedor testimonio el militar desertor Andrés Valenzuela Morales, torturador arrepentido y exiliado protegido en Francia. Además, con gran admiración por la consecuencia política y por el valor personal de Allende, intervinieron el líder cubano Fidel Castro y el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Restaurada la democracia, Miguel Littín filmó ya libremente en Chile tres películas dramatizadas que vi con mucho y solidario interés por su memorialismo político: Los náufragos (1994), sobre los indeseables efectos del régimen pinochetista; Dawson. Isla 10 (2009), sobre el siniestro campo de concentración homónimo y basada en el testimonio del político demócrata cristiano allí preso Sergio Bitar, y Allende en su laberinto (2014), sobre las últimas horas del resistente presidente socialista, incluyendo su conmovedora despedida de la valiente y comprometida Miria Contreras (afectuosamente llamada Paya o Payita), que leal y amorosamente lo acompañó hasta el final.

Por cierto, este personaje fue interpretado por Aline Kuppenheim, actriz presente en muchas películas chilenas significativas del siglo XXI. Complementariamente, en la posterior e informativa miniserie televisiva Los mil días de Allende (2023), de Nicolás Acuña, la misma actriz interpretaría a la siempre digna Hortensia Bussi (afectuosamente llamada Tencha), esposa de Allende.

Miguel Littin rodó también la interesante coproducción Tierra del fuego (2000), basada en la novela homónima de Francisco Coloane y en las crónicas del explorador judío-rumano, nacionalizado argentino, Julius Popper, buscador de oro sin escrúpulos que fue el principal promotor del brutal genocidio del pueblo selk’nam, que estorbaba la ocupación y explotación comercial de sus tierras.

Aquel filme contó en el guion como autores con el italiano Tonino Guerra y con el chileno Luis Sepúlveda y en la interpretación con el cubano Jorge Perugorría, con la italiana Ornella Muti y con la chilena Tamara Acosta, pero también con actores gallegos, como Nancho Novo o mi amiga Uxía Blanco.

En esta fascinante confluencia intercultural se escucha hablar en español, italiano, rumano, húngaro, alemán, inglés y gallego, este a cargo del gaitero Silveira y de sus padres en Galicia, además de sonar música del chileno Ángel Parra y del grupo gallego Milladoiro.

Las trilogías de Patricio Guzmán

Con especial interés vi todo el cine que pude de Patricio Guzmán, quien se dio a conocer con el documental El primer año (1972), sobre los inicios del gobierno de la Unidad Popular.

Seguidamente, con el apoyo del documentalista francés Chris Marker, rodó antes del golpe de Estado el material que compondría La batalla de Chile, ocultado por su familia mientras permanecía detenido por los militares sublevados y que luego consiguió trasladar en barco a Europa, donde finalmente se exilió.

Ya en el exilio, pudo montar en Cuba su gran trilogía La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas, de cuatro horas y media de duración y dividida en tres partes: La insurrección de la burguesía (1975), sobre la reacción conspiradora de la clase privilegiada ante la victoria electoral de la Unidad Popular; El golpe de Estado (1976), sobre los antecedentes inmediatos y la ejecución de la sublevación militar, y El poder popular (1979), sobre la puesta en práctica de la autogestión por parte del pueblo de Chile antes de la traición de las Fuerzas Armadas.

Con justicia, tan lúcido y auténtico documental fue de inmediato considerado como el mejor del cine chileno y uno de los mejores del cine latinoamericano y mundial.

Restaurada la democracia en Chile, Patricio Guzmán volvió para exhibir su trilogía, contar su historia y mostrar las reacciones provocadas por su visión tanto tiempo después, tal como recogió en el meta-documental Chile, la memoria obstinada (1997).

Seguidamente realizó el documental jurídico El caso Pinochet (2001), sobre el proceso y detención del militar retirado en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, incluyendo los estremecedores testimonios de mujeres secuestradas, torturadas y violadas durante el régimen liderado por éste.

Posteriormente dirigió Salvador Allende (2004), emocional biografía personal en la que el exalcalde comunista de Valparaíso, Sergio Vucovic, revela la influencia libertaria en la formación del líder socialista, quien tuvo un iniciático mentor anarquista en su juventud, y su clara apuesta por un pluralismo ajeno a la dictadura de partido único.

Aparecen también importantes testimonios de las hijas del presidente, Isabel y Carmen Paz, y un recuerdo de Beatriz «Tati» (la más cercana a su padre y que se suicidó en el exilio); del muralista Alejandro «Mono» González, histórico publicista de la Unidad Popular, y de otros testigos directos que ya habían aparecido en otros documentales (Miria Contreras, Joan Garcés, Volodia Teitelboim).

En los años 2010, Patricio Guzmán realizó otra brillantísima y reconocida trilogía, compuesta por Nostalgia de la luz (2010), sobre el contraste entre los astrónomos que observan el firmamento en el observatorio de Atacama y las mujeres que buscan los restos momificados de sus seres queridos enterrados en ese inmenso desierto chileno.

La citada trilogía continúa con El botón de nácar (2015), sobre los rastros de los indígenas exterminados, marineros de paso y ahogados por el pinochetismo que guarda el océano Pacífico, de los que apareció un botón incrustado en uno de los rieles de hierro a los que los ataban para que no flotaran, y La cordillera de los sueños (2019), sobre los Andes como columna vertebral de la memoria de Chile contra la desmemoria, valiéndose de obras artísticas inspiradas por aquellos y del incansable y abundantemente clandestino documentalismo del ejemplar cineasta protestatario Pablo Salas.

Volviendo al cine de intervención, Patricio Guzmán filmó Mi país imaginario (2022), documental sobre las revueltas estudiantiles que dieron paso al estallido social en 2019 y a la victoria electoral del izquierdista Gabriel Boric en 2022.

Ahora bien, no todas sus películas fueron documentales ni trataron sobre Chile, pues también rodó en la selva amazónica La rosa de los vientos (1983), sobre el choque cultural entre un buscador de arte precolombino, interpretado por el cantautor vasco Patxi Andión, y el pueblo indígena de los Andes.

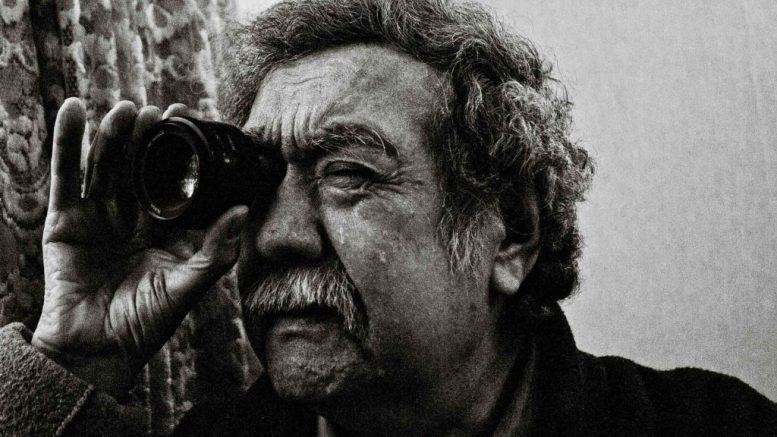

El cine experimental de Raúl Ruiz

También me interesé desde joven por el cine experimental de Raúl Ruiz, que antes de exiliarse en Francia había hecho en Chile el largometraje Tres tristes tigres (1968), inspirado en la novela homónima de Guillermo Cabrera Infante, y Palomita blanca (1973, pero no estrenada hasta 1992), basada en la novela también homónima de Enrique Lafourcade.

Ya expatriado, durante la dictadura filmó con mucha ironía Diálogos de exiliados (1975), y, retornado durante la democracia, filmó con bastante fantasía Días de campo (2004), diálogo de difuntos, y las miniseries televisivas La recta provincia: Mitos y leyendas del campo chileno (2007) y Litoral (2008), inspiradas por la magia tradicional de Chiloé.

No obstante, su extensa y diversa producción internacional no solía estar centrada en Chile.

Pero aparte de estos cuatro directores de proyección internacional y también de algunas importantes actrices de referencia no menos comprometidas, como Delfina Guzmán o Claudia Di Girolamo, me interesé por mucho más cine chileno.

Tuve el placer, por ejemplo, de ver el excelente filme La frontera (1991), de Ricardo Larraín, donde un desterrado de la dictadura se encuentra con sumisos burócratas chilenos, irredentos exiliados vascos y mágicos mapuches fronterizos en medio de un paisaje extremo y fascinante.

El mismo director otorgó una notoria presencia al pueblo mapuche y a su idioma mapudungun en El niño rojo (2014), miniserie televisiva sobre la niñez y juventud del libertador Bernardo O’Higgins, hijo de irlandés y criolla de muy novelesca vida, sobre quien ya había hecho un telefilme.

Otra película significativa fue No (2012), de Pablo Larraín, que, basada en una obra de Antonio Skármeta e interpretada por el mexicano Gael García Bernal, trata sobre el referéndum convocado y perdido por Pinochet en 1988, hecho que dio paso a la transición a la democracia.

Su éxito precedió al de otras películas de impacto de Larraín, aunque bastante más sórdidas, como El club (2015), sobre sacerdotes pedófilos; Neruda (2016), sobre la persecución política del poeta, o El conde (2023), sobre Pinochet convertido en vampiro, pero ya antes había rodado Post mortem (2010), sobre un auxiliar de morgue durante la masacre golpista.

Además, abordó proyectos tan internacionales como Jackie (2016), donde Natalie Portman encarnó a Jacqueline Kennedy, o María (2024), donde Angelina Jolie encarnó a María Callas.

Hoy, sin embargo, Pablo Larraín Matte enfrenta una querella en su contra —tramitada actualmente en la justicia chilena—, acusado de un supuesto plagio por su autoría del guion de El conde —junto al dramaturgo Guillermo Calderón Labra—, en un proceso penal que la prensa local ha bautizado mediáticamente como el caso Vampiros Literarios.

Una película chilena muy digna, a pesar de haberse realizado durante el censor régimen militar, resultó ser Julio comienza en julio (1979), de Silvio Caiozzi, crónica en sepia sobre el conflicto entre un latifundista autoritario y su heredero enamorado de la prostituta que lo inicia en el sexo.

La memoria histórica apareció, ya durante la democracia, a través de la conflictiva relación entre niños ricos y pobres en el marco de la dramática confrontación social en torno al golpe de 1973 en la reputada cinta Machuca (2004), de Andrés Wood, autor también de Violeta se fue a los cielos (2011), sobre la trágica vida de Violeta Parra.

Y también vi con gusto, por el conflicto intercultural que evidencia, Las cosas como son (2012), del realizador Fernando Lavanderos, y un largometraje que incorporó con acierto a la actriz noruega Ragni Orsal Skogsrod.

Dos cintas posteriores, realizadas por Sebastián Lelio, cuestionaron prejuicios sobre edad, sexo o género en Chile: Gloria (2013), en torno a las dificultades vitales de la mujer en la madurez, y Una mujer fantástica (2017), en torno al rechazo de la transexualidad y más en relación con el amor (película esta que, por cierto, fue la primera chilena que obtuvo el Óscar de Hollywood a la mejor película no anglófona).

Con igual compromiso humanista

De las directoras chilenas, aprecié mucho el documental Hoy y no mañana (2018), de Josefina Morandé, que relata la historia del valiente y lúdico movimiento feminista antipinochetista Mujeres por la Vida.

Con igual compromiso humanista, la misma realizadora filmó El don absoluto. La historia de Sebastián Acevedo, sobre el padre que, durante la dictadura militar, se inmoló prendiéndose fuego a lo bonzo para reclamar la liberación de sus hijos desaparecidos, protesta por la que asumió su nombre el pacifista «Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo».

De otras directoras, vi las muy posmodernas películas, en torno a mujeres, Play (2005), sobre una cuidadora mapuche envuelta en la compleja vida capitalina; Turistas (2009), sobre la ruptura con una vida convencional insatisfactoria, y El futuro (2013), adaptación de una novela sobre desnortados adolescentes romanos de Roberto Bolaño, las tres de Alicia Scherson.

Posteriormente aprecié dos dramas críticos también dirigidos y protagonizados por mujeres: Rara (2016), de Pepa San Martín, sobre un caso real de discriminación por lesbianismo, y 1976 (2022), de Manuela Martelli, sobre el despertar de la conciencia de una ama de casa burguesa ante la represión civil y militar.

En el género documental cabe destacar Zurita, verás no ver (2019), de Alejandra Carmona, sobre vida, obra y memoria histórica de dicho poeta arrestado y torturado por los golpistas en 1973, y La memoria infinita (2023), de Maite Alberdi, sobre el conmovedor amor de la pareja de cineastas Augusto Góngora y Paulina Urrutia ante el mal de Alzheimer padecido por el primero, que obtuvo tanto éxito de público como reconocimientos críticos.

La justicia poética de la memoria cinematográfica

Quizás ninguna película chilena pudo alcanzar la difusión internacional de la estadounidense Missing (1982), denuncia de la intervención imperialista del presidente Nixon en Chile filmada por el director greco-francés Costa-Gavras, que recrea la desaparición y asesinato durante el golpe militar del periodista neoyorquino Charles Horman, buscado por su padre (encarnado por Jack Lemmon) y por su compañera (encarnada por Sissy Spacek), pero fueron muchas las películas chilenas que afortunadamente traspasaron los reductos del interior y del exilio.

Además, el régimen pinochetista provocó la realización de otras cintas solidarias con Chile en diversos países, como, en la URSS, Noche sobre Chile (1977), del chileno Sebastián Alarcón y el ruso Aleksandr Kosarev, o, en EE. UU., Sweet Country (1987), del griego Cacoyannis.

También es posible mencionar al excelente documental canadiense 11 de septiembre de 1973: El último combate de Salvador Allende (1998), de Patricio Henríquez, es una crónica del día del golpe narrada por testigos presenciales, como los colaboradores, la viuda, la amante y la hija Isabel de Allende.

Insistiendo, como el último filme citado, sobre la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1973, el cineasta chileno exiliado en Francia Emilio Pacull, hijastro del periodista inmolado Augusto Olivares, homenajeó a este y a su mentor Allende en el muy personal documental Héroes frágiles (2007), lleno de testimonios directos de ambos bandos, que además contó con comentarios del poeta Armando Uribe Arce y con una entrevista a Milton Friedman sobre el neoliberalismo impuesto en el Chile posterior a 1975 por sus discípulos de la Escuela de Chicago.

En aquél aparece uno que otro personaje golpista arrepentido, como también en el documental chileno-estadounidense El juez y el general (2008), de Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, en torno a las gravísimas acusaciones de violación de derechos humanos por las que el juez Juan Guzmán Tapia logró procesar a Augusto Pinochet en Chile.

Viviendo en la Calle Lastarria en Santiago de Chile, pasaba a menudo por delante del histórico Cine El Biógrafo, antigua sala de arte y ensayo situada en la misma calle, donde por cierto fue estrenado algún filme de Costa-Gavras y donde me retrató Adina Ioana Vladu, lamentando ambos que ya nunca pueda proyectarse ni biografiarse allí un país exento de la barbarie involucionista desatada en 1973, en contra de los derechos humanos más elementales.

Pero queda la justicia poética de la memoria cinematográfica y la esperanza de que el pueblo de Chile, perdedor aventajado de aquella batalla, gane para siempre la paz que merece.

***

Claudio Rodríguez Fer (Lugo, Galicia, España, 1956) es un poeta, narrador, autor teatral y ensayista en lengua gallega e hispanista en lengua castellana.

Claudio Rodríguez Fer

Imagen destacada: Raúl Ruiz.