«La obra del escritor peruano es una novela bien escrita, con una economía del habla, del paisaje, de los estados de ánimo, de una subjetividad que nunca es excesiva: su centro es una especie de gravedad tenue, iridiscente, donde siempre algo está suspendido para ser desvanecido, como la ciudad de Lima que se observa a través de estas páginas…», redactó el autor chileno Juan Pablo Sutherland en este medio, acerca de la ficción cuya sección inicial se reproduce íntegramente más abajo, debido a la prodigalidad de su creador.

Por Juan Carlos Cortázar

Publicado el 16.12.2018

Lucas recitaba las líneas que tenía a su cargo. Desde el semicírculo de adultos que observaba el ensayo, Adrián trató de imaginar el escenario que, minutos antes, el profesor había descrito: la plaza del Cusco, los largos muros de piedra de los palacios. Siempre he de amar a esta tierna paloma/ dueña de toda mi ternura/ ya que en lo hondo de mi corazón/ voy sólo en busca de ella. Lucas completó de un tirón la frase, inseguro, hacía fuerza para recordar los versos y no perder el ritmo. El profesor, guion en mano, pidió una entonación resuelta, que brotara de la pasión que Ollantay sentía por la princesa Ccoyllur. Ni modo.

Adrián, en el colegio, detestaba actuar. Pararse frente al público, ser otro, un héroe de la independencia o uno de los pastores de nacimiento, no importaba, eso le hacía sudar, enredarse. Sólo una vez había estado cerca de salir a escena. Su profesora de aula insistió para fiestas patrias y le tocó ser parte del grupo de españoles que sometían a los indios conquistados. El problema era que luego venían los patriotas y los mataban, a los españoles, y la idea de rodar muerto frente a todo el colegio, pero sobre todo frente a su madre, era demasiado. La mañana de la actuación fingió dolor de barriga, nauseas, y como casi nunca faltaba a clases, le creyeron.

Ahora observó el raleado semicírculo de adultos, casi todas madres, sus caras reblandecidas de ver a sus niños actuar. Algunas le sonrieron con cortesía. De improviso, como si lo llamaran, miró hacia un punto en particular, en el otro extremo del semicírculo, y se cruzó con la mirada del único hombre que, además de él, había en el grupo. Era chino; cabeza rapada y piel quemada por el sol. El hombre le sostuvo la mirada, firme, pero sin sonreír, sin gesto alguno en realidad. Sólo la mirada. Era una cara aplanada, con una nariz chata y una boca muy pequeña, apenas una raya, como los ojos y las cejas, sólo rayas. Adrián le sostuvo la mirada también. Era algo más bajo que él, pero se le veía esbelto, los hombros anchos. Camisa blanca y pantalón beige –él en cambio, jean desteñido, zapatillas, un casaca deportiva-, debía haberse hecho un tiempo para venir del trabajo. El tipo desvió la mirada, se concentró en el ensayo. La camisa blanca, bien entallada, debía de estar tirante en la espalda. Seguro practicaba algún deporte.

Volvió a recorrer el grupo con la mirada. Una mujer lo saludó alzando levemente la mano. Él estaba seguro de no conocerla –no conocía a nadie ahí-, pero igual le devolvió el saludo. Debía ser la delegada del aula, o tener cualquiera de esos cargos que algunas madres se inventaban para andar metidas en el colegio y en la vida de los demás. Su madre sólo iba si la citaban. Iba a las actuaciones también, aunque él no actuara nunca, y a las clausuras de fin de año. Si él hubiera actuado, en ese caso sí, hubiera ido a los ensayos igual que estas mujeres. Su padre, no, su padre no hubiera ido así le fueran a dar a su hijo el premio a mejor alumno del grado, de todo el colegio incluso.

La mujer lo seguía mirando. Debía de ser una madre bien informada, capaz de adivinar que él, ese tipo que no habían visto nunca por ahí, era el papá de Lucas. Con aprehensión vio que venía derecho hacia él. Hubiera preferido que se acercara el tipo que lo había mirado, el chino, conversar con él. Ahora iba a tener que ser amable, contestar que sí, que Lucas era el que hacía de Ollantay, que no, jamás había venido antes, y que vivía fuera, hace años. Sin embargo, la mujer no fue por ahí.

- Ollantay es para fin de año, para la clausura –dijo ella luego de intercambiar nombres y reconocer hijos.

-¿No es muy temprano para comenzar a ensayar? Recién estamos en julio –contestó Adrián.

– Mejor con tiempo. El año pasado empezaron tarde y al final casi no hubo actuación, ¿no se acuerda?

No, no tenía ni idea, no podía acordarse porque el año pasado no había estado ahí. Ella sabía eso.

– ¿Conoce Ollantay? –añadió ella luego de unos segundos en silencio.

Claro que conocía la historia, no era un marciano, sólo vivía fuera. Cualquier peruano, cualquiera que hubiera pasado por el colegio en los años setenta, en plena Reforma Educativa de los militares, había leído todos los días sobre Túpac Amaru, Micaela Bastidas, y por supuesto Ollantay. Cualquiera conocía la historia.

– Sí, claro, la leí en el colegio.

La capa roja sobre los hombros y las armas al cinto, así aparecía en el Venciendo, la monótona enciclopedia escolar. Ollantay, las piernas abiertas, los brazos desnudos y muy recios –era impresionante cuán recios podían ponerse los brazos-, dirigiendo sus tropas, construyendo una fortaleza. El Venciendo estaba impreso en blanco y negro, sin color; un fino rayado vertical sombreaba los macizos brazos de Ollantay, el sombreado que les faltaba a los españoles.

El profesor dio las indicaciones para el próximo ensayo, los niños se desbandaron en busca de sus cosas. Adrián se echó la mochila de Lucas al hombro. En el camino hacia la salida, en medio de las canchas, se cruzaron con un gordo bajito y pelado. Es el director, dijo Lucas. Adrián aprovechó para presentarse y decirle que sí, estaría unos meses en Lima, que por supuesto, estaría atento a Lucas, que se preocuparía de sus notas.

-Bueno tenerlo por acá, entonces -dijo el director-. Y sería bueno que habláramos más largo sobre el comportamiento de este jovencito –añadió con tono de reprimenda y mirando a Lucas, la cara roja por ser el centro de la conversación. Adrián prometió que pediría una cita.

En la calle vio salir al otro padre, al chino de camisa blanca –o asiático, enmendó para sí, consciente del prejuicio de llamar chino a cualquiera con los ojos rasgados-. A su lado una niña, asiática también, debía tener diez u once, igual que Lucas. El hombre no lo miró, pasó de largo concentrado en la niña. Adrián lo vio alejarse.

Desactivó la alarma del auto mientras Lucas conversaba con sus compañeros. Miró a su hijo, al director de pie al lado del portón de salida. Por qué, si el muchacho era tan problemático, le habían dado el papel de Ollantay. En su colegio los roles centrales eran monopolio de los alumnos preferidos, no necesariamente los chancones, sino los preferidos de las profesoras a cargo de las actuaciones –Millán o el sobrado de Arroyo, la sobona de Robles-, jamás para los estudiantes considerados un problema. Y aunque el director no las hubiera usado, las palabras le molestaban: caso problema. Ahora Lucas tenía que actuar y él –cuando llegó había pensado esperar en el auto, después había creído que a Lucas podría gustarle verlo ahí-, él tendría que venir a los ensayos también, al menos los días en que se quedaba con su hijo.

Decidieron almorzar hamburguesas. Adrián no se opuso a la sugerencia, no le daba mucho por cocinar. Condujo por el malecón hacia Larcomar. Adivinó, abajo, la bahía de Miraflores, la playa curva, una media luna desprendida del morro y cubierta de niebla, languideciendo hasta La Punta, en el otro extremo, en el Callao. Al frenar frente a un semáforo aparecieron de repente dos jóvenes, acholados, lanzaron varias clavas al aire, las pasaron de mano en mano sobre sus cabezas. ¿Te gusta hacer de Ollantay?, preguntó Adrián en cuanto avanzaron de nuevo. Lucas se encogió de hombros: me dijeron que era para subir mis notas. El asintió y siguió conduciendo. Cómo se les vería juntos, ahí en el auto, o cuando iban por la calle, cuando deambulaban por alguno de los shoppings. Un hombre a mitad de los cuarenta y un niño callado, que debía de ser su hijo. Juntos, comiendo las hamburguesas o pizzas prohibidas por la madre, en la fila del cine, el barril de canchita en la mano.

– Ya sabes, la mía sin nada, solo con queso –dijo Lucas cuando llegaron frente a la chica del mostrador.

– Sí, sí, ya sé- respondió Adrián, tratando de recordar, de salidas anteriores durante otros viajes, los gustos del muchacho.

Se hizo a un lado para esperar el pedido, Lucas fue a buscar sitio. Había otros hombres como él, esperando, iguales a los que estarían en la fila del cine o haciendo guardia en la puerta del baño, casaca y mochila al brazo, una especie de comunidad itinerante.

Lucas se quejó, le habían puesto mayonesa. Adrián comenzó a ponerse de pie -había indicado bien claro que la del niño no debía traer ninguna salsa-, y en eso dudó. Miró a Lucas, sentado a su lado.

– Bueno, dile a la de la caja que te la cambie.

El chico no se movió ni dijo nada.

– Vamos, si vas a tener que enfrentarte al Inca y sus ejércitos, supongo que mejor vas practicando con la chica de la caja y la mayonesa.

**

Despertó tarde. No era martes, ni miércoles o jueves, los días que le tocaba estar con Lucas. Le había costado conseguir esos tres días seguidos, hubiera querido más, los fines de semana. No haber venido nunca antes por tanto tiempo –esa vez no iban a ser unos cuantos días-, eso justificaba su reclamo. Cualquiera hubiera entendido eso, pero Elisa, ella no. Que tres días eran suficientes, que los fines de semana ellos tenían actividades, que no creerás que vamos a programar el año entero en función tuya, y el plural, el maldito plural que usaba para dar por hecho que Lucas estaba indiscutiblemente del lado de ella. Sin dudas.

Miró la hora –once de la mañana-, se puso la bata encima y fue hasta la cocina por café. Sobre la mesada estaba el reporte de mitad de año de Lucas. El chico tenía problemas en la escuela, pero ahora, justo en el último año de primaria, la cosa había empeorado. Sus notas venían cayendo dramáticamente desde inicio de clases: anda por ahí distraído, es agresivo con sus compañeros, había dicho la profesora por teléfono. Por supuesto, él sabía que la relación entre el muchacho y Elisa era tirante. No esperaba algo distinto, incluso, de una manera medio culpable, lo deseaba, pero el chico nunca hablaba de eso. Elisa decía que en las fiestas, en casa de sus amigos, Lucas había comenzado a fumar y que a ese paso, dentro de poco –y a él eso le parecía una completa exageración- comenzaría también a tomar. La cosa había explotado un mes atrás, con la suspensión de una semana por el problema del trago en la fiesta del colegio. ¿Creíste que iba a ser fácil?, dijo ella por teléfono esa vez, la voz dura, ¿que la vida iba a ser igual para él? Y él, defensivo, que esas cosas le pasaban a muchos chicos, que no debía hacer drama por todo, que él, que lo suyo, no, que eso no tenía nada que ver.

– ¿Eso crees? –la entonación afilada, él la conocía bien-, qué fácil la cosa, ¿no? Cuando se toman decisiones, cuando se decide mandar todo al diablo, ahí es cuando se piensa en los hijos, en qué va a pasar con ellos.

Esa vez, luego de hablar con Elisa, llamó a la profesora, a la terapeuta también. Lucas no la estaba teniendo fácil. Las llamadas desde Estados Unidos no eran suficiente, las tres veces al año en Lima, cuatro días cada viaje, eso tampoco. Un tiempo más largo, donde pudiera compartir de manera más cotidiana con Lucas, algo así serviría, dijo la terapeuta. Y eso sólo era posible con una licencia en la Universidad. Torcerle el brazo a su Decano, eso era lo difícil, y tuvo que exagerar la situación, mostrarse golpeado: el padre que había abandonado a su familia y ahora, de repente, se sentía acosado por las consecuencias en la vida del hijo. Tuvo suerte, la Universidad estaba justo en el receso de verano, el momento preciso para negociar el siguiente semestre. El Decano, un hombre experimentado, no aceptó la idea que más le acomodaba a Adrián, la de ausentarse dos o tres meses y repartirse los cursos por la mitad con otro colega: te vas todo el semestre o no te vas, dijo. Adrián jamás había pensado en algo tan largo, pero el Decano le autorizó una licencia hasta principios de enero. Seis meses en Lima, medio año en una ciudad a la que no había vuelto por más de cuatro o cinco días seguidos desde hacía mucho, doce años, sí, desde el noventaidós, octubre del noventaidós: sólo tres meses después del atentado en Tarata, sólo dos meses después de enterarse de que tendrían un hijo.

Con la taza de café en la mano fue hasta el baño. Tenía una semana viviendo ahí, había descubierto que, por tratarse de las primeras cuadras de Dos de Mayo, las más tranquilas, el ruido era menor de lo que esperaba. Jamás sería como el silencio de Virginia, y estaba agradecido por eso: el ruido de la avenida, el murmullo de ciudad, lo hacía sentir parte de algo. Terminó de ducharse, salió y desempañó el espejo con la mano. Mirándose, reafirmó la decisión que había tomado la mañana anterior: buscaría un gimnasio para mantener el ritmo de entrenamiento que tenía en Virginia, es más, lo intensificaría. Se vistió. Decidió que todavía no era tiempo de ponerse a trabajar en los papers que había prometido al Decano. Bajó a caminar.

La avenida Dos de Mayo siempre le había gustado. Cuando tenía quince, dieciséis años, deambulaba por ahí. No vivía lejos, a diez cuadras nada más, del otro lado del parque, en Lince. Una zona de menos nivel, de clase media baja y no precisamente ascendente, recordó haber escrito en una monografía mientras estudiaba Sociología. Pero en Sociales, y sobre todo desde que entró al Movimiento, jamás hubiera aceptado que Dos de Mayo, que San Isidro, un distrito rico y conservador, le gustara. Dejó de siquiera pasar por ahí. Era tan cerca y a la vez tan diferente de Tello, su calle. Llena de árboles, casas con ventanales, jardines amplios y autos en los estacionamientos, no los edificios bajos de Tello, ese rejunte de cubos monótonos con ventanas que apenas servían para aguaitar fuera. Se detuvo en la esquina del grifo, frente al supermercado. Ahí había estado Súper Epsa, su madre y él habían hecho cola ahí, horas de pie por un kilo de azúcar o arroz. Ahora, en el Wong que había reemplazado al antiguo súper, las colas eran para llevarse smartphones o una entrada de concierto.

Atravesó Las Palmeras, lo sorprendió un maullido sobre su cabeza. Sobresaltado, miró hacia arriba y lo vio, un gato blanco, trepado a una rama baja. Maullaba y la mueca parecía una sonrisa. Debía de ser de una casa cercana. Miró alrededor: seguro un perro lo había perseguido y no se atrevía a bajar. Se alejó, nunca le habían gustado los gatos. Volvió a mirar hacia el árbol, los maullidos continuaban, rítmicos. Desde chico se había preguntado cuál sería el nombre de esos árboles. Eran los mismos del parque, los mismos de cuando jugaba con su hermano y sus primos. Hojitas pequeñas de forma alveolada, cortezas rugosas, atravesadas por surcos profundos. Parecían cara de vieja. Había una época del año en que soltaban florecitas amarillas, mezcladas con la garúa formaban barros sobre las veredas, charquitos amarillentos, resbalosos. Siguió caminando. Era la primera vez que vivía sobre Dos de Mayo, aunque fueran unos meses nomás. En cuanto había visto el aviso en el diario, se animó, vino a ver el departamento de inmediato.

El cielo blancuzco, la neblina de las mañanas, el frío húmedo de las sábanas al acostarse. El ruido de ciudad. Todo tan distinto de Virginia, de aquel departamento de suburbio en medio de bosques silenciosos, de árboles que cambiaban con las estaciones. Distinto del cielo azul, perfecto, de Virginia.

**

Medianoche del sábado, sin Lucas. Desvelado -la siesta de la tarde había sido larga- empezó a saltar de canal en canal. Se detuvo en una película. Argentina, dedujo por la tonada. Infancia clandestina. Ya estaba comenzada, pero apenas. Se arrellanó sobre los cojines.

Años setenta. Dos jóvenes montoneros regresaban a Buenos Aires de manera secreta, en plena dictadura. Con ellos, sus hijos, una niña de meses y un chico de la edad de Lucas. El padre era dirigente, recibía compañeros por temporadas cortas, muchas reuniones en casa, mirar bien a los lados, a las esquinas, antes de entrar y salir. El niño estaba entrenado, en caso de peligro sabía esconderse con su hermanita tras una pared falsa.

– Carajo –se le escapó a Adrián cuando vio al niño aprendiendo a martillar un arma.

Al niño le gustaba una niña del colegio. Feliz, salía a escondidas con ella. Hasta que, de repente, había que mudarse. La casa ya no era segura. El chico encaró a los padres, se quería quedar. Tengo novia, dijo. La madre lo regañó feo, le prohibió volver a la escuela. El padre –menos emotivo- largó un breve discurso: las prioridades, la urgencia del momento histórico, el compromiso.

– Esto no es fácil para nadie, hay que tomar las cosas como son –concluyó.

Adrián se quedó colgado de la frase. Las palabras le cayeron como una pedrada. En parte por lo de la militancia y el compromiso, él también había sido así. Pero más allá de eso, o más personal que eso, porque esas palabras no eran muy diferentes a las que había usado esa noche en Virginia para explicarle a Lucas, de sólo cinco años, para decirle que no sería fácil, que iban a estar bien, que papá tenía que irse, que mamá y papá ya no. Y aunque lo suyo fuera algo muy distinto a lo de la película, completamente distinto, igual, había que tomar las cosas como venían, nada más.

Retomó el hilo de la película. Al final, el Ejército irrumpía en la casa y la madre ordenaba al chico esconderse con la bebé. Al final del tiroteo los militares hallaban el escondite. Varios días después, dejaban al niño frente a la casa de su abuela, en medio de la noche. De la hermanita no se sabía más.

Adrián apagó el televisor, se metió bajo las sábanas. Elisa y él, si la situación hubiera derivado en algo parecido, ¿habrían llegado a tanto? Ezequiel y Marta, o el oso Méndez, el colorado, todos militantes duros. Los había conocido bien, eran más que compañeros, se habían hecho amigos. Él más cercano era Ezequiel, Eze, así le decían. Él y Marta tenían dos nenas, pero no faltaban a las acciones, a las asambleas nocturnas con dirigentes; se enfrentaban a Sendero en las reuniones, estaban amenazados por apoyar a los dirigentes que no querían que Sendero controlara los barrios. Otros no aguantaron, se apartaron cuando los hijos crecieron, cuando ya no resultaba sencillo encargarlos con la abuela, inventar historias sobre tantos días fuera de casa, sobre la necesidad de sospechar de todo al salir a la calle. Ezequiel y Marta –los recordó jóvenes, veinte años-, ellos sí, ellos tal vez sí hubieran llegado a tanto.

Encendió de nuevo el televisor, con suerte encontraría algo que lo adormeciera. Dio vueltas un buen rato, de canal en canal.

Elisa y él, lo suyo había sido diferente, habían optado por irse y no sólo del Movimiento. Calculaban que la situación no iba a mejorar -¿podía pensarse distinto después del coche bomba en Tarata, de los veintitantos muertos, los cientos de heridos, ahí en plena ciudad, en Miraflores?-, sabían que si se juntaban y tenían hijos no iban a poder soportar las amenazas, el peligro en las calles, criar niños atemorizados, dándoles explicaciones raras de por qué se tenían que quedar en casa de alguien más. No, ellos no eran Ezequiel y Marta. Comenzaron a enfriar su compromiso, a faltar a las reuniones pese a las críticas de los compañeros, a reportarse enfermos. Tuvieron dudas, claro, sobre todo Elisa: debían perseverar, enfrentar lo que les había tocado. Y en eso la noticia de Lucas, el embarazo. Eso los sacó fuera del país. Adrián buscó y buscó oportunidades, un profesor lo ayudó, postuló a la beca, era justo el momento, y tres meses después –antes de los seis que hubieran impedido a Elisa subirse al avión-, sin tener todavía respuesta firme de la beca, habían partido a los Estados Unidos.

Un bocinazo en medio de la noche lo hizo volver frente al televisor: una mujer hablaba maravillas de un detergente. Hacía rato que debía de estar viendo eso, puros comerciales.

**

Después de dejar a Lucas en el colegio, Adrián condujo hasta el gimnasio. Era apenas su segunda vez ahí, sobre Jorge Basadre, el más cercano que encontró. No se parecía a los de Virginia. Allá la gente se ignoraba con suma amabilidad. Fijarse demasiado en alguien, mirar, no sólo era mala educación, podía incluso tener consecuencias legales. En este gimnasio, observó, buena parte –hombres y mujeres- se preocupaba tanto de su rutina como de mirar y dejarse ver, y a tal punto que, si las miradas hubieran sido como los rayos láser de las películas que veía con Lucas por las tardes, el gimnasio se habría visto como una inmensa telaraña, una tupida selva de intenciones desnudas.

También estaban los que se la pasaban mirándose en el espejo, cada flexión, cada músculo tenso, como polillas atraídas por la luz de su propio reflejo. El chino, el padre de familia que había visto en el colegio, era uno de esos. Le pareció verlo cruzar cuando subió al segundo piso. Un rato después, mientras Adrián cumplía su rutina -la misma que en Virginia, mancuernas, barra, abdominales, todo igual-, volvió a cruzárselo. Era él. La siguiente vez, Adrián lo saludó, un movimiento de cabeza, pero el otro siguió de largo. Tal vez su gesto había sido demasiado tímido, imperceptible. Coincidieron en las poleas dorsales, uno al lado del otro, los espejos justo delante de ellos. El chino estaba muy concentrado, la mirada fija sobre su propio reflejo, los ojos apenas dos rayas bajo las cejas rectas, la boca otra raya también, de labios finos, pequeña para el tamaño de la cara. Y la nariz, chata, demasiado chata, seguía la línea de la frente: una cara aplanada. Adrián hizo lo suyo mientras el otro, brazos en alto, hacía fuerza con un peso bastante mayor; los hombros y la cintura apretada delimitaban su espalda, un triángulo nítido, perfecto. Siguieron unos minutos más, dos pares de brazos subiendo y bajando, con ritmo.

Adrián bajó al primer piso para los últimos veinte minutos de ejercicio. Frente a las trotadoras, en un plasma enorme, los noticieros de la mañana. Ingresó los datos de peso, distancia y tiempo, eligió una rutina medianamente exigente. El Presidente Toledo, en declaraciones esta mañana, afirmó que la Copa América generará ingresos por treintaicinco millones de dólares y trabajo para ciento veinte mil personas, dijo la voz del locutor. Adrián vio al Presidente en medio de mucha gente, una camiseta de la selección en sus manos. Ha llegado el momento de ponernos la camiseta roja y blanca –tenía la dicción de gringo que habla mal el español, como si hubiera nacido allá- , porque la Copa América no para, el Perú está en alza y no puede parar –la cara ocupando todo el plano de la pantalla-, aplausos de los seguidores.

-Bien el cholo, logró que la Copa se hiciera aquí –escuchó de repente decir al tipo que trotaba a su lado, un hombre mayor, de unos sesenta, delgado y con cabello gris ya ralo.

-No se hacía aquí desde los setenta, ¿no?

-No, pues. La del setentaicinco la ganamos. Fue la última vez que campeonamos. Pero no se jugó aquí –dijo el hombre mirándolo apenas-.

La gente en la calle, celebrando, los gritos del comentarista deportivo en la tele, recuerdos vagos; él estaba con su mamá, los dos solos en casa. Y el Contigo Perú, de eso sí se acordaba con claridad, la voz del Zambo Cavero, el pelo blanco y la trompa carnosa. De tanto que la repetían se le grabó la letra.

-Usted no es de acá –ahora sí la mirada caía plenamente sobre él.

-Soy peruano, pero vivo fuera, en Estados Unidos. Y, la verdad, no sé nada de fútbol.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos –ahora era la voz de la locutora- condenó al Estado peruano a pagar una indemnización de setecientos setenta mil dólares por el asesinato extrajudicial de los hermanos Rafael y Emilio Gómez Paquiyauri.

– Y todavía seguimos con estas vainas –dijo el de la trotadora de al lado.

En la pantalla dos fotos carnet, borrosas, una al lado de la otra. Dos caras, los ojos grandes mirando de frente sin pestañear. ¿Dieciséis? ¿Diecisiete años? Los autores materiales del asesinato de los hermanos Gómez Paquiyauri están en libertad, gracias a beneficios penitenciarios. Caras de miedo, como si hubieran sabido lo que iba a pasar. Fueron detenidos por un grupo de efectivos policiales en un operativo contra robo de autos, y torturados para que se auto inculparan de ser terroristas. La voz masculina ahora, del locutor.

– Imagínese, ¡setecientos mil! Ya es hora de ponerle punto a esto, dar vuelta a la página. Así no se puede.

Los ojos de los dos niños seguían ahí, fijos en blanco y negro. Ejecutados y enterrados clandestinamente el 21 de junio de 1991. Una fecha precisa, un día de un mes de un año. Qué habría estado haciendo él en ese preciso momento, el del rapto. En el trabajo. Almorzando con Elisa. O en alguna marcha, en una reunión con dirigentes.

– Los gringos, usted vive allá ¿no?, esos sí saben cómo resolver estas cosas –el hombre miró a Adrián en busca de aceptación-. Se inventan un Guantánamo y meten a todos ahí, bien guardados para siempre.

Al momento de su detención, ambos tenían catorce y diecisiete años, respectivamente.

– Ya hay que cortar con esto de andar regalando plata.

Adrián se bajó de la trotadora y miró al hombre con asco. Estuvo a punto de decir algo. Dio media vuelta y a los trancos bajo por la escalera rumbo a los vestidores.

**

La Plaza de Armas estaba cambiada. Tenía más verde, las jardineras mejor cuidadas, con flores. Menos cemento. Los edificios antes eran grises. Ahora todos -la Municipalidad y el Club de la Unión, la Catedral, el Arzobispado, todos menos el Palacio de Gobierno que siempre le había parecido horrible- tenían un color entre lúcuma y limón. La pileta de hierro chorreaba agua por los cuatro lados, un muñequito enigmático tocaba la trompeta en lo alto. Miró el reloj de la Catedral, una y treintaicinco, más de media hora esperando: Ezequiel no iba a llegar. El lunes pasado, por teléfono, habían acordado almorzar juntos.

-¿Estás en Lima? –había preguntado en cuanto reconoció que era él, Adrián, aparecido así, de la nada.

– Sí, un tiempo, por Lucas. Una historia larga.

Había encontrado el número de la madre de Marta en una agenda vieja. La señora lo había saludado con alegría -tanto tiempo que no sabíamos nada de ti, muchacho-. Le había contado que Ezequiel y Marta tenían departamento propio y no vivían más con ella, que Ezequiel trabajaba en un tanatorio.

– ¿Un sanatorio? -sorprendido.

– No, no, un tana… ya ellos te explican mejor- había dicho la mujer.

Cuando había logrado comunicarse con Ezequiel, le preguntó por Marta, por las nenas.

– Catorce y doce, unas señoritas. Tienes que verlas.

Ezequiel no le había preguntado por Elisa ni por Lucas. Ya debía de saber que estaban separados, eso al menos. Aunque seguro Elisa les había contado todo, a Marta en particular, eran muy amigas.

– Eze, ¿estás trabajando en un sanatorio?

– No, nada que ver. Un tanatorio, donde se despide a los muertos.

– ¿Despedir?

– Un velatorio si quieres. Donde los velan. Cuando nos veamos te explico.

Habían acordado verse el lunes siguiente en el centro de Lima, Ezequiel debía hacer unos trámites y podían almorzar juntos.

– En la Plaza de Armas, en la pileta. No te puedes perder- propuso Ezequiel.

Adrián esperó un buen rato en la plaza. Algún problema debía de haberse presentado. Un retraso con los trámites, un cambio de planes. El celular vibró, un mensaje de Ezequiel. No llego. Salgo de viaje y te aviso al regreso. Le deseó buen viaje. Le hubiera gustado conversar, y si la confianza era como antes, sin límites, contarle.

– Una foto, míster, junto a la pileta –lo abordó un fotógrafo ambulante, la cara color chocolate. Tenía una polaroid vieja en la mano.

– No, gracias.

– Ya pues, para que la envíe a su esposa, a sus hijos.

Adrián sonrió.

– Después, después.

El reloj de la Catedral marcaba diez para las dos. Miró hacia el San Cristóbal, detrás de Palacio, un cerro gris, o color tierra pálida más bien, como todos los de Lima. Igual a los del Cono Norte, que había recorrido al revés y al derecho con Ezequiel y Marta, con Elisa. Al San Cristóbal no había subido nunca. Se quedó mirando la frontera de casitas coloridas, mucho más arriba que antes. Algún día las construcciones alcanzarían la cruz de la cima, y ahí ya no habría cerro sino un puro cono de casitas. Sintió hambre. Le preguntó al fotógrafo por un sitio para almorzar.

– Para usted, detrás de la Muni, míster, para turistas. Pero la foto después, no se olvide.

Atravesó la Plaza hacia los arcos de la Municipalidad. Caminó entre funcionarios públicos de traje, turistas rubios que hablaban inglés, parejas de muchachos y señoras de tez oscura. Le extrañó no ver ningún vendedor ambulante, nada de carritos ni mantas tiradas al suelo, como antes.

Entró a uno de los restaurantes. Turistas, el fotógrafo tenía razón, pero también grupos de empleados con la corbata desajustada para el almuerzo, debían ser de la Municipalidad, de algún ministerio o de las agencias bancarias de los alrededores. Un mozo le acercó la carta a la mesa, Adrián lo observó alejarse. En Virginia era muy difícil conseguir buena comida peruana y las ganas de probar todo se le agolparon dentro, sin dejarle elegir. El mozo apareció de nuevo a su lado, le pidió un jugo de lúcuma, así ganaba tiempo para decidir. El muchacho se retiró: hombros anchos, cintura estrecha.

Luego de decidirse por el ají de gallina, buscó el libro que traía en el bolso. Al rato, el mozo lo interrumpió con una jarrita entre las manos. El muchacho vestía un polo de mangas cortas, el brazo que servía estaba en tensión, de un tono madera, caoba, quizá. ¿Ya se decidió? La voz, firme y con dejo serrano, llegó nítida pese al ruido de las otras mesas. El muchacho tomó nota del pedido. Antes de irse, preguntó si estaba de visita. Adrián aclaró que era peruano, pero tenía años viviendo fuera. El mozo sonrió y volvió a alejarse, él lo siguió con la mirada. En eso el muchacho volteó hacia él, parecía sentirse llamado. Adrián probó el jugo desviando la mirada: pura lúcuma, nada de extractos o imitaciones.

Las líneas del libro se alternaron con los movimientos del mozo entre las mesas, camino a la cocina o de regreso; movimientos ágiles, seguros. El polo negro resaltaba los ángulos de los hombros, el borde de la manga caía justo sobre la hendidura dónde terminaba el hombro y comenzaba el tríceps. La tarde avanzó apacible, la agitación del centro amainó. Sin darse cuenta, había demorado más de una hora en almorzar. El mozo regresó por el plato. Sus ojos sostuvieron la mirada de Adrián, dos, tres segundos; los bajó al preguntar si deseaba postre o café. Adrián pidió un cortado y trató de regresar al libro, pero las líneas siguieron confundiéndose con las vueltas del muchacho. Cuando regresó con el cortado, el mozo evitó su mirada.

Decidió irse. Gracias, muy buen servicio, dijo dejando una buena propina. Caminó de vuelta a la Plaza. La tarde no se había nublado demasiado, volvió a mirar la cima del San Cristóbal y las casitas amontonadas sobre sus laderas. Al lado de la fuente, el fotógrafo ambulante le hacía señas desde lejos. No, no quería una foto. Aunque tal vez sí, habría estado dispuesto a sacarse una, pero con el muchacho del restaurante al lado. Se rio de sí mismo.

**

Tarde de librería. Era pronto para decir que se había vuelto una costumbre entre ellos, pero cada martes, al llegar a su casa, Lucas anunciaba que había barrido con los libros de la semana pasada y urgía a Adrián a volver a la librería de Dos de Mayo. Esta era la tercera vez que iban, y apenas si estaba terminando su primer mes en Lima. El chico subió corriendo al segundo piso, entusiasmado por conseguir algo más de la saga de ciencia ficción que estaba leyendo. Adrián, igual que otras veces, deambuló por el sector de literatura. Había comenzado a ponerse al día en literatura peruana, los clásicos – Ribeyro, Vargas Llosa, Bryce: los preferidos de su padre- y esos otros apellidos, para él nuevos, que descubría en los estantes –Alarcón, Yushimito, Sumalavia-. Hasta se animó con algo de poesía; Watanabe y Sologuren, Cisneros. Algo de ellos había leído, muy poco. En la caja se le ocurrió preguntar por la sección de videos. Era arriba. Al subir vio a Lucas de lejos, dos libros entre las manos: era un lector compulsivo. Como él. De chico, más que la tele a Adrián le gustaba quedarse hasta tarde leyendo en la cama, cercado por el círculo de luz amarilla de su lámpara: todo lo que estaba fuera del círculo, hasta su madre, dejaba de existir. Le preguntó a una vendedora si tenían Infancia clandestina. Es argentina, explicó. Luego de buscar en los estantes la mujer dijo que no, que tampoco figuraba en la computadora. Frustrado, decidió que miraría en la revista del cable en cuanto regresaran a casa, a lo mejor la volvían a dar una de esas noches.

**

Buscó los anteojos en la mesa de luz, miró el reloj. Las cinco y media. A su lado, el muchacho dormía como piedra. Le remeció el hombro –no recordaba su nombre- hasta que abrió los ojos. Hora de irnos, dijo. El muchacho no atinó a levantarse. Adrián alcanzó a mirar de nuevo sus piernas: durante apenas unos minutos, o tal vez más, se había quedado dormido con la mano sobre una de las rodillas del chico. Su muslo, como un animal dormido, recordó: un verso de Watanabe, lo había leído el día anterior. La piel entre café y cobre, sin brillo, un mate parejo a lo largo de todo el cuerpo. Se habían cruzado en la escalera del Lolas, en Miraflores. Él bajaba, el muchacho subía; cada uno desde su escalón, durante dos, tres segundos, había medido al otro sin decir nada. Minutos después lo había visto hacerse el tonto cerca de donde él bailaba solo. Te vi en la escalera, ¿no? Habían ido a la barra. Menudo, de estatura media, el color de piel sugería el contraste que haría con sábanas blancas. Y esos anteojos redondos de carey negro, qué pinta de chico interesante que le daban. Y el cabello negro, retinto, echado hacia el lado derecho. Su risa.

Ahora el muchacho comenzaba a vestirse. Adrián lo abrazó antes de que se pusiera el polo, el cuerpo todavía estaba tibio, soñoliento; hundió levemente los dientes en su hombro, el chico apartó el cuerpo. Afuera -el motel quedaba en la Avenida Petit Thouars-, la neblina había bajado. Caminaron hacia Arequipa, estaban muy cerca del barrio de su infancia, de Lince, dos o tres cuadras más allá empezaba Tello, su calle, y un poco más allá, cruzando el parque, podría llegar a Dos de Mayo. ¿Para dónde vas?, preguntó el chico con la puerta del taxi abierta. No, gracias, camino. Se despidieron con un movimiento de cabeza.

Caminó dos cuadras hasta Arenales, el límite de su mundo hasta los trece o catorce años. El grifo estaba ahí, pero ya no era Petroperú, ahora pertenecía a alguna transnacional de siglas anodinas. En los tiempos que comenzaba a moverse solo por la ciudad, en micro, distinguir por la ventanilla la enorme máscara chimú de ojos fijos y la palabra Petroperú debajo en letras rojas, era como acercarse a una costa conocida. Pasó de largo y siguió derecho por Tello. Edificios chatos, fachadas cubiertas del polvo, los árboles de siempre. Cruzó la esquina de la casa del amigo con el que se juntaba, era compañero de salón. En el colegio Adrían no había sido de muchos amigos, por eso ahora se acordaba de él. Jugaban a la guerra. A su amigo no le gustaba morir, a él tampoco, pero el amigo era el dueño de casa, así que había tenido que acostumbrarse a caer ocho de cada diez veces sobre el piso del pasaje o de la cocina, una mano sobre el pecho, el vencedor acercándose con cautela para rematarlo. Pasó también por el costado de la iglesia, moderna, de ladrillo rojo. Un hombre limpiaba los escalones de la puerta, no era el diácono que él había conocido, ese debía haberse jubilado ya. Abro en diez minutos, dijo el hombre arrugando un poco las cejas: los fieles de la primera misa del día, los usuales, debían ser un puñado de viejas y alguno que otro viejo que arrastraba los pies. No se preocupe, sólo paseo. El hombre miró su reloj, arrugó un poco más la cara y volvió a concentrarse en trapear la entrada. Adrián caminó con calma flanqueando los vitrales. Desde afuera las imágenes –las conocía de memoria: profetas, apóstoles, la anunciación y las caídas de Cristo- se veían como en un espejo, un recuerdo invertido. Bautizo, comunión y confirmación, todo en la misma iglesia. El matrimonio no, busquemos algo más pequeño, había dicho Elisa. En la siguiente esquina se desvió media cuadra por Zela hasta el portón de su colegio. Se asomó al patio por un resquicio entre las chapas. El tercer piso era nuevo, el resto estaba igual, paredes verdes y ladrillos rojos, como siempre. Pasó bajo las ventanas, reconoció los salones en donde había estudiado. Toda la vida en la misma escuela y en el mismo barrio. Lucas, él no. Había tenido que cambiar de país, de escuela y amigos. Tal vez el lugar donde vivía ahora con su madre, tal vez sintiera eso suyo.

Regresó a Tello, a la cuadra donde había vivido. En la esquina había estado el Chimbote; el dueño de la bodega era un viejo mal humorado, apenas decía algo al entregar el cambio y él, la nariz apenas por encima del mesón, lo miraba con respeto. Unos pasos más allá se asomó a la reja del edificio. Julio C. Tello seis once departamento ciento cinco teléfono setenta veinticuatro treintaidós. Ni siquiera su número actual, en Virginia, le brotaba así, por instinto. Miró hacia el final del corredor, la última puerta de la derecha. Entre ellos no usaban el timbre, sólo siete golpes a la puerta, una ligera pausa entre el primero y el segundo, cuatro a un ritmo rápido, una nítida pausa después del quinto y los dos finales algo más fuertes: él o su madre abrían la puerta sin preguntar. Dio una vuelta completa a la cuadra, llegó al parque con la claridad pastosa del día encima. El parque sí había cambiado. Juegos nuevos, una laguna artificial que, de mal hecha, parecía un pequeño pantano, monumentos nuevos para próceres viejos. Los árboles parecían ser los mismos que él había trepado. Vio cartelitos al pie de cada tronco -el parque tenía ahora pretensiones de reserva ecológica-, y recién ahí, por fin, se enteró: tipas, así se llamaban los árboles de flores amarillas, tipuana lipu, el término científico, familia: fabaceae, origen: Brasil, Argentina y Uruguay. Sacó una foto con el teléfono. Miró la hora en la pantalla, las seis y veinte de la mañana. Bostezó. Faltaba poco para llegar a Dos de Mayo.

**

Desde atrás del semicírculo, Adrián observó los esfuerzos de Lucas por seguir las instrucciones del profesor. La sala donde ensayaban era enorme, padres e hijos ocupaban apenas una esquina, la más cercana a la puerta que daba al patio y a las canchas. Más pronto la insensible roca/ derramará agua y la tierra llorará/ antes que yo abandone mi amor. No, Lucas no acertaba con la actitud, con el tono que requería un verso así. Un verso ridículo, huachafo. Pero las madres, lo adivinó por sus caras, ellas no parecían considerarlo huachafo. Qué pensaría el padre asiático, el chino. Ahí estaba, como las anteriores veces, las dos rayitas fijas en los niños, la ropa de oficina.

Salió al patio. Era grande, mucho más que el del colegio donde él había estudiado. Quedaba al final de Benavides, cruzando la Panamericana, lejos de donde vivía Lucas. Una de las mejores primarias de Lima, le había dicho un conocido del Ministerio de Educación. El área deportiva era enorme, dos canchas de fútbol, varias de básquet y vóley, tenis, área de gimnasia. En su colegio, ahí sólo había tenido dos: la de fulbito y la que servía a ratos para vóley, a ratos para básquet, nada más. Regresó al ensayo. Más pronto la insensible roca, Lucas seguía con sus intentos. Al pobre no debía gustarle para nada, debía estar más que harto, pero era por notas. Tal vez, cuando hablara con el director podría negociar otra cosa. Aunque no, no serviría de nada, Elisa –podía jurarlo- estaría en contra de lo que él dijera, de cualquier propuesta suya. Discutir por Lucas, por lo que fuera, era una especie de rito privado, una repetición para mantener viva la ruptura.

El profesor abortó la escena y puso a un lado a los que actuaban en ella. Lucas se separó del grupo. Desde atrás Adrián lo siguió con la mirada y en eso, sin intención, se cruzó con los ojos del chino, esas rayitas que de inmediato, en un segundo escaparon. El chino había estado mirándolo. Ahora los ojos miraban al frente, inmóvil como una estatua. Concentrado en la que debía ser su hija, la única niña asiática del grupo. El chino -tal vez lo había reconocido del gimnasio- mantuvo los brazos cruzados sobre el pecho hasta que, con una mano, se masajeó el cuello. La camisa se corrió hacia atrás, una mancha negra asomó apenas sobre el inicio del cuello, subía desde la espalda. Volvió a cruzarse de brazos, miró rápidamente hacia Adrián y, en cuanto notó que él también lo miraba, corrigió el rumbo, los músculos de la quijada apretados. Una mancha, podía ser de nacimiento. O un tatuaje, sí, lo más probable era que fuera un tatuaje. Un ave de alas extendidas, la espalda entera cubierta. Tal vez un dragón retorcido, llenos de escamas y vueltas, flotando sobre la espalda. Eso sería más oriental.

Adrián siguió observándolo durante el resto del ensayo. Un tatuaje. El cuerpo rígido, el del gimnasio, las dos rayas mirando fijo su propio reflejo, los brazos que subían y bajaban. Podría acercarse, decirle que se habían cruzado en el gimnasio, ¿te acuerdas?, con naturalidad. Averiguar su nombre. Pero no, en la escuela de sus hijos, ahí no.

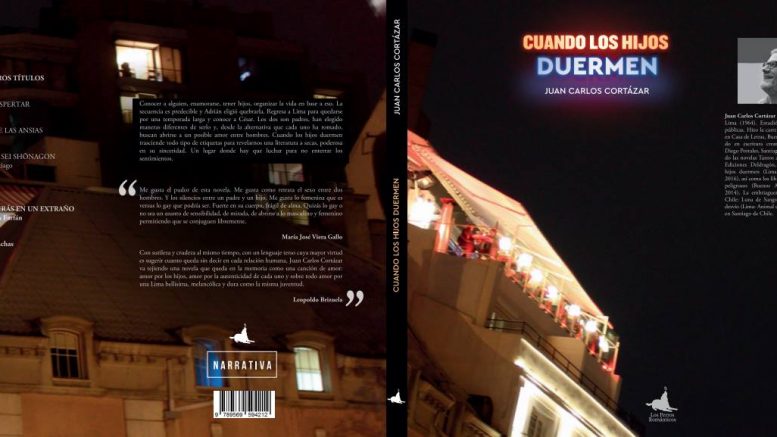

Juan Carlos Cortázar (Lima, 1964). Estudió sociología y políticas públicas. Hizo la carrera de escritura narrativa en Casa de Letras, Buenos Aires, y el Diplomado en escritura creativa de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Ha publicado las novelas Tantos angelitos (Buenos Aires: Ediciones Deldragón, 2012) y Cuando los hijos duermen (Lima: Animal de invierno, 2016; Santiago de Chile: Los perros románticos, 2018), así como los libros de cuentos Animales peligrosos (Buenos Aires: Milena cacerola, 2014), La embriaguez de Noé (Santiago de Chile: Luna de Sangre, 2016) y El inmenso desvío (Lima: Animal de invierno, 2018). Vive en Santiago de Chile.

Novela «Cuando los hijos duermen», de Juan Carlos Cortázar (Los Perros Románticos, Santiago, 2018)

El escritor peruano radicado en Santiago de Chile, Juan Carlos Cortázar (1964)

Crédito de la imagen destacada: Editorial Los Perros Románticos.