Amigo cercano de este Diario, la literatura del presente creador chileno tiene un «algo» que recuerda a los textos de los autores de la generación del ’38 y a las páginas del ninguneado y brillante Enrique Lafourcade: la afición por lo barrios de la capital histórica, y la intención por parir un alma y un espíritu artísticos, que identifiquen a las cuadras que cobijan a los nacidos en las coordenadas 33° 27′ 0″ S, 70° 40′ 0″ W , del planeta Tierra. Acá, otro cuento del combinado nacional «Noches en la ciudad» (Santiago-Ander, 2017).

Por Emilio Ramón

Publicado el 8.10.2017

Esta historia comienza con nuestro protagonista parado frente a una casa. Está mirándola fijo, casi sin pestañear. Imaginen que es una de esas casas antiguas, altas y espaciosas, sin antejardín, con solo una puerta y una ventana mirando hacia la calle. Estamos en algún lugar del barrio Franklin, aunque también podría ser Matta Sur. Nadie, ni siquiera este humilde narrador, recuerda el nombre de este personaje, así que, solo por comodidad, le llamaremos Juan Pérez.

El ambiente es solitario, silencioso, es de noche y hace frío. ¿Pueden visualizar el vaho que sale de la respiración de Juan? Si esta historia estuviera ambientada en París o Nueva York podríamos agregar que la nieve caía en finos copos, casi danzando con el viento hasta posarse sobre los adoquines, pero estamos en Santiago de Chile y aquí esas mierdas no pasan. Perros callejeros sí hay, y muchos, así que imaginen a uno ladrando en la esquina. Es un ladrido fuerte y amenazante, pero Juan, hundido en sus demonios internos, parece no prestarle ni la más mínima atención.

Agreguen también que corre viento, no demasiado, pero el suficiente para mover las copas de los árboles y arrastrar las hojas que el otoño se ha encargado de jubilar. Es el martes trece de junio de un año nefasto para Juan, uno de tantos.

Juan Pérez es un hombre de cincuenta y cinco años mal llevados, pasado de kilos, un metro sesenta de estatura, calvo, con una nariz gruesa y enrojecida por el vino y el frío, ojos oscuros rodeados por marcadas ojeras y una mirada entre melancólica y rabiosa que refleja, muy en el fondo, casi como una estrella muerta a miles de años luz de distancia, un destello del ímpetu juvenil y del hambre de un éxito que nunca llegó a tener. Lleva puesto un abrigo negro, viejo y un poco raído, comprado en una liquidación de Johnson varios años atrás. En el bolsillo interior, específicamente al lado derecho, lleva un revólver. Para evitar problemas omitiremos detalles acerca del modelo y de dónde lo consiguió; bastará decir que está correctamente cargado.

Juan Pérez tiene miedo. Jamás ha disparado y, a pesar de la determinación que lo llevó hasta el punto de estar parado frente a aquella casa, le tiemblan las manos y las piernas, le cuesta mover la mandíbula y se siente un poco mareado. En la micro que lo trajo desde Estación Central estuvo a punto de vomitar, pero logró contenerse, más por vergüenza que por otra cosa. Por eso en el bolsillo izquierdo del abrigo lleva una petaca de ron a medio vaciar. Seguramente algún lector a este punto se preguntará, ¿qué mierda hace entonces parado frente a aquella casa con un revólver? O también, ¿quién vive en aquella casa, ya que, con toda seguridad, no es la suya? Para responder a estas interrogantes habrá que retroceder un poco, específicamente veintisiete días y seis horas. Trasladen la imaginación ahora al comedor de una casa humilde, pequeña, con las murallas de color verde agua descascaradas y cuadros con fotos antiguas, como saludando desde otros tiempos. Estamos cerca de la Villa Portales, Estación Central. Hay olor a comida y a encierro. Son las dos de la tarde y Juan almuerza junto a su mujer —a quien llamaremos Carmen— un plato de porotos con longaniza mientras ven el noticiero de media tarde. No hablan entre sí, solo se escucha la tele y el ruido que producen al mascar y al tragar Coca-Cola. De pronto, la voz del periodista da un anuncio que cambia de golpe el rumbo de la monótona vida de Juan:

Roberto Núñez Núñez, el hombre bajo el disfraz de El Chacal de la corneta, anunció su despido del programa «Siempre Sábado». El hombre, que por treinta años interpretara al personaje, anunció a la prensa su despido y por primera vez reveló su verdadera identidad. Asegura estar muy dolido con Don Mario, el conductor del programa, pues, según Núñez Núñez, no demostró más que frialdad al eliminarlo de su trabajo tras tantos años de…

Juan se atragantó con los porotos y su mujer tuvo que levantarle los brazos y golpearle la espalda para lograr que pasaran. Luego se tragó un vaso de Coca-Cola, eructó, y salió a tomar un poco de aire para estabilizarse. ¿Qué pasa, Juan?, preguntó ella, con cierta indiferencia. Él le respondió que nada, que no había mascado bien solamente. A Carmen no le interesó profundizar en el tema, aunque sospechó de qué se trataba. Juan Pérez había palidecido, sus ojos estaban vidriosos y le temblaban las manos. Voy a dar una vuelta, dijo y, sin esperar respuesta, salió a caminar por el barrio sin dejar de pensar ni un momento en lo que había visto en las noticias. Era él. Su cara, su nombre verdadero, veintiséis años más tarde. Pero, claro, para que el lector pueda entender su reacción tendremos que retroceder nuevamente, esta vez hasta el sábado 21 de noviembre de 1987, el día en que comenzó su vida de fracasos, el día en que el infame Chacal hizo sonar la corneta en sus oídos eliminándolo del concurso de talentos y borrando de un soplido su promisoria carrera de artista.

-o-

Estaba nervioso, muy nervioso, la boca seca y las manos húmedas. Las luces del estudio no hacían más que sofocarlo mientras esperaba tras bambalinas. Era su primera vez en televisión y sentía que al fin podría alcanzar el éxito y la fama que perseguía hasta la obsesión cada vez que se disfrazaba de Michael Jackson y comenzaba a imitar sus pasos. El productor le hizo un gesto para que se preparara y entonces escuchó la voz de don Mario: DEMOS UN FUERTE APLAUSO A… JUAN PÉREZ, ¡EL MICHAEL JACKSON DE ESTACIÓN CENTRAL! Escuchó aplausos. Entra, le dijo el productor. Sintió vértigo, pero entró. La base de Billie Jean y los ojos de las cámaras le dieron la bienvenida. Comenzó a moverse, aunque los nervios no le permitían soltarse del todo. Se asustó, pensó lo peor, pero en vez de bloquearse, comenzó a arriesgar más, un giro, un movimiento de hombros, una pierna arriba, y ya, ahora sí, era cosa de moverse, de entrar en calor, los pasos salían más naturales y se olvidaba de las cámaras y del público, hasta que…

El Chacal y el sonido de la corneta.

Y… ¡FUERA! Y… ¡FUERA!, escuchó gritar a las viejas sentadas en las galerías, esas galerías que se veían tan grandes en la pantalla, pero tan insignificantes en vivo y en directo. No podía ser, no era posible que se rieran de él, del Michael Jackson de Estación Central, el que había deslumbrado en las peñas y bingos a beneficio que hacían en la Villa. Y había ensayado tanto, tanto. Por eso el sonido de esa corneta fue como un mazazo en la cabeza, como una bala de plata directo al corazón. ¡ELIMINADO!, escuchó decir a Don Mario y simplemente no pudo reaccionar. Se quedó allí parado frente a las cámaras como perdido en la inconsciencia abismal del ridículo, tieso, quieto, y escuchaba las risas de esas viejas que parecían salidas de un comercial de detergente, y comenzó a sentir ese calor líquido correr por las piernas, bajando lento hasta las rodillas y más abajo…

Las risas del público, las carcajadas satánicas de don Mario, las burlas del Chacal, la realidad que se volvía difusa, los camarógrafos buscando la mejor toma del pichí corriendo por sus piernas hasta llegar a los pliegues de sus calcetines blancos. Las burlas en el barrio, las risas de la gente en la calle, los niños, mira, mamá, el caballero que se hizo pipí en la tele, las mujeres que se reirían al verlo pasar, las portadas de los diarios el día domingo…

CONCURSANTE DE SIEMPRE SÁBADO SE ORINA EN VIVO EN TELEVISIÓN

IGUALITO A MICHAEL JACKSON VACIÓ EL BOTE EN PLENO PROGRAMA

Y así comenzaron los malos tiempos. Ya no lo llevaban a las peñas y los bingos para bailar: ahora lo invitaban para tomarse fotos con él, con el pobre huevón que se había meado frente a todo Chile. Seguía bailando, seguía ensayando, seguía ofreciendo sus servicios de doble oficial, pero ya nadie lo tomaba en serio. Aceptó algunas notas para la televisión en las que mostraba a pecho descubierto la miseria en la que se estaba transformando su existencia, pero lo que terminaba apareciendo en la tele parecía más una comedia que una tragedia. Se había convertido en toda una celebridad, sí, reconocido en las calles, tal como siempre quiso, pero por motivos muy distintos a los que alguna vez soñó. Y así empezaron los problemas con el alcohol, el aumento de peso, las crisis de pánico, la depresión, las pastillas.

Logró hacer algo de dinero con algunos shows en discotecas de medio pelo, pero los organizadores exigían que al terminar Billie Jean debía orinarse frente al público. Los eventos eran todo un éxito, las entradas se vendían como pan caliente, la gente se extasiaba cuando veía los pantalones mojándose. Juan Pérez, sin embargo, no lo pasaba bien. Para superar la vergüenza y lograr subirse al escenario debía tomar varias cervezas y meterse unas rayas de cocaína, pero muy pronto los shows se transformaron en una mera excusa para la cerveza y la coca, hasta que, tras un par de patéticos espectáculos en los cuales se cayó de borracho más de una vez, dejaron de contratarlo. El último show que dio es recordado por los espectadores como lo más patético que vieron en su vida. Se parecía más al último Elvis Presley que a Michael Jackson, declaró uno de ellos. En efecto, Juan, más gordo que nunca, subió al escenario borracho y drogado, casi no podía moverse, balbuceaba obscenidades en el micrófono y terminó meándose en medio de la segunda canción, no al final de la tercera como exigía el contrato. Fue la lápida para su carrera artística.

Los años venideros los pasó de trabajo en trabajo, en la construcción, en los taxis, en las ferias, emborrachándose cada noche, metiéndose coca hasta sangrar de la nariz, despilfarrando lo poco que ganaba. Fueron años de estancamiento, de carencias, de resacas, de salas de hospital, de juzgados. Vino, entre tanto, un matrimonio que hasta la actualidad no era más que una oscura relación de dos fracasados apoyándose el uno en el otro para no hundirse. Cada sábado, en tanto, estaba pegado frente al televisor, mirando la pantalla como un poseso, maldiciendo en voz alta al Chacal, cargando toda su frustración sobre esa figura misteriosa escondida tras un disfraz negro, sin siquiera mostrar su cara. Y mientras el infame había viajado a los Estados Unidos y seguía eliminando uno a uno a los concursantes, sin importarle una mierda lo que habían luchado para llegar hasta allí, él, borracho y hundido en el sillón de su casa pobre de Estación Central, no podía quitarse de la cabeza ni un minuto (de verdad, ni un solo minuto) su imagen y el sonido de la corneta y la voz de don Mario y las crueles risas del público…

Y… ¡FUERA! Y… ¡FUERA!

-o-

Volvamos ahora a la primera imagen, es decir, a esa noche fría y oscura, con algo de viento, y Juan Pérez mirando fijamente una casa con una pistola cargada en el bolsillo de su abrigo negro. Algunos quizás ya podrán adivinar quién vive en la casa. Sí, Roberto Núñez Núñez, el Chacal de la corneta. Los días que pasaron desde aquel almuerzo en que se atragantó con los porotos no fueron si no de buscar su dirección (en la época de las redes sociales esto no implica gran dificultad) y pensar en qué hacer con ella. ¿Ir allá e insultarlo? ¿Golpearlo? ¿Arrojarse a sus pies a llorar como un niño mientras le contaba cómo durante tantos años no había hecho más que pensar en ese día y en el momento de su venganza? ¿Conseguir una pistola y matarlo de una vez?

Conseguir una pistola y matarlo de una vez.

La idea se instaló en su cabeza y creció como un cáncer hasta que no lo dejó pensar en nada más que en ir a su casa y pararse frente a él para acabar con su vida y tener por fin un poco de paz mental. Un poco de silencio. Al menos UN MINUTO sin el fatídico sonido de esa corneta en la cabeza. Por eso estaba allí ahora, para sacar la pistola del abrigo, apuntar a la cara al demonio, decirle ¿te acuerdas de mí, hijo de puta? Sí, soy yo, el Michael Jackson de Estación Central y tú me cagaste la vida, y volarle los sesos, BANG BANG, estallarle la cabeza, hacer saltar trozos de materia gris por toda la Vía Láctea…

Pero ¿qué pasaría después?

El miedo no lo dejaba moverse y lo sabía. Metió la mano al bolsillo, sacó la de ron y bajó de un solo trago la mitad que quedaba. El esófago le ardió y los ojos se le tornaron vidriosos, pero así sería más fácil. Así podía dejar atrás las dudas y el miedo. Se acercó y tocó el timbre.

Silencio. Tanto silencio que podía escuchar el sonido de su propio corazón.

Volvió a tocar el timbre. Esta vez una luz se encendió y, tras unos segundos que le parecieron años, sintió pasos acercándose a la puerta. La respiración se le cortaba y un vértigo mortuorio le recorrió cada célula del cuerpo.

—¿Quién? —escuchó una voz fuerte y enérgica desde adentro.

Era él, no había duda. Quiso contestar algo, pero lo que le salió fue poco más que un balbuceo incoherente. Estaba paralizado de miedo.

—¿Quién? —repitió la voz de Núñez Núñez y abrió un poco la puerta para ver.

Y lo que vio fue la figura de un hombre gordo y cansado, pálido como la luna, con un abrigo ridículo y los ojos llorosos. Lo quedó mirando unos segundos antes de darse cuenta de que a sus pies se estaba formando un charco que indudablemente venía bajando desde sus pantalones.

—¿Qué mierda…? —alcanzó a decir antes de que el hombre saliera corriendo como loco por la calle hasta perderse en la oscuridad. Miró otra vez el charco de orina que había quedado frente a su puerta y se rascó la cabeza intentando comprender qué había significado todo aquello. Cerró la puerta y volvió a la cama con su mujer. Se tapó y la abrazó por atrás.

—¿Quién era, amor? —preguntó ella.

—Nadie. Un borracho.

—¿Y por qué tocó el timbre?

—De borracho, supongo. Se meó en los pantalones y salió corriendo como enfermo de la cabeza.

—Esta ciudad está cada vez más loca. Te he dicho tantas veces que nos vayamos al sur…

—Ahora no hablemos de eso, amor. Mejor hagamos cucharitas.

Ella dio unas risitas y apagó la luz del velador. La tenue luz de la luna se colaba entre las cortinas e iluminaba el disfraz del Chacal. Estaba enmarcado y colgado en la muralla a los pies de la cama. Era un martes trece de junio de un año común y corriente en Santiago de Chile.

Emilio Ramón (Santiago, 1984)

«Noches en la ciudad» (Santiago-Ander, 2017)

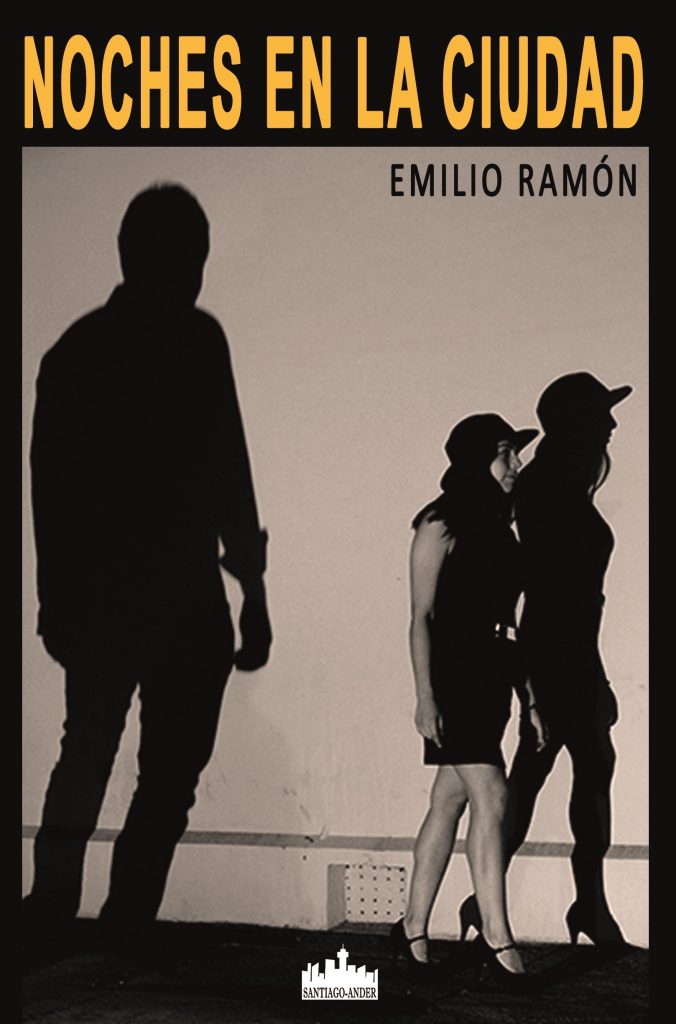

Imagen destacada: La actriz chilena Manuela Martelli, en un fotograma del filme «El futuro» (2013), de la directora nacional Alicia Scherson Vicencio