Hoy invade el mundo cultural una tediosa egolatría, rellena de espasmos histéricos más o menos coloristas e iluminados que cansan y decepcionan al lector que va buscando algo en un libro que toque profundamente su corazón.

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 5.11.2025

He elegido este título en latín con toda una intención de ironía. Hay, en el momento actual, una corriente nada desdeñable en la literatura, el arte y el cine, en especial, de aparatosidad e histrionismo.

Novelas, películas y pinturas que muestran en exuberantes envoltorios historias repetitivas, pobres o vacías. Es como si se hubiera abandonado la vieja adecuación entre el fondo y la forma.

Adecuación que nos enseña la naturaleza en sus creaciones. Basta con admirar el encaje entre la función y la estructura de todos los órganos de los seres vivos. Y es que recordando las palabras de Newton: «La naturaleza nada hace en vano». Para añadir poco después: «La naturaleza se complace en la simplicidad».

Quizás hemos llegado a esta hipertrofia de la cáscara porque en algunos casos no hay nada que decir. Lo que Cervantes señalaba como «hinchar el perro». O también por una borrachera de vanidad. Lo cierto es que invade el mundo cultural una tediosa egolatría, rellena de espasmos histéricos más o menos coloristas e iluminados que cansan y decepcionan al lector que va buscando algo en un libro que toque profundamente su corazón.

¿Por qué sucede este fenómeno hoy en día? Podrían aducirse, al menos, dos razones. Una de ellas es la degradación de la herencia del Romanticismo y su expansión del «yo». Aquello que fue una explosión de la libertad individual, del afecto, del sentimiento y la sinceridad se ha convertido, 200 años más tarde, en puros fuegos de artificio hechos con pólvora adulterada, extravagancias.

Si este movimiento cultural dio a luz la figura del genio encarnado por Lord Byron, hoy se ha transformado la misma idea en un tópico manido. Identificar al artista con el genio, como es habitual, denota estupidez. Entre otras cosas porque el escritor o el pintor no lo necesitan. Basta con que trabajen y creen para la sociedad.

La otra razón es también una degradación; en este caso de las conquistas expresivas de las vanguardias del primer tercio del siglo XX. Aquel florecimiento cultural ha derivado en la exhibición de unas costumbres creativas inanes y repetitivas sin nada auténtico que las justifique.

Un ejemplo significativo lo compone el surrealismo. Nacido para sacar a la luz el mundo oscuro del ser humano, el lado oculto de la vigila, los sueños y el subconsciente. La forma expresiva empleada resultó muy eficaz para mostrar nuestra inquietud interior, sus miedos y misterios y dio lugar a obras de gran calidad en la pintura y el cine, como también en poesía.

Pero después, los epígonos del movimiento repitieron hasta la saciedad el estilo, si bien ya sin la fuerza original, hasta el punto de que una obra gozaba de prestigio por el mero hecho de ser surrealista, aunque no alcanzara un mínimo de calidad. Estéril abundancia reiterativa.

Y otro tanto podría decirse de las demás vanguardias. A tratar esta evidencia está dedicado el penúltimo capítulo del magnífico libro de Allan Janik y Stephen Toulmin, La Viena de Wittgenstein, subtitulado Profesionalismo y cultura: El suicidio del movimiento moderno.

«Llaneza muchacho, no te encumbres»

Una extensión del mismo asunto es el caso del virtuosismo, especialmente el literario, del que es un ejemplo señero la monumental novela Ulises, donde la gran capacidad técnica de James Joyce deslumbra y ciega a los lectores, aunque siguiendo esa estela creativa de sus juegos del lenguaje desembocara en el Finnegans Wake.

Límite extremo de la novelística del pasado siglo. La cuestión es que la imitación del autor ha conducido a muchos escritores a producir aburridas y sobreabundantes gallofas, apoyándose en el talento original.

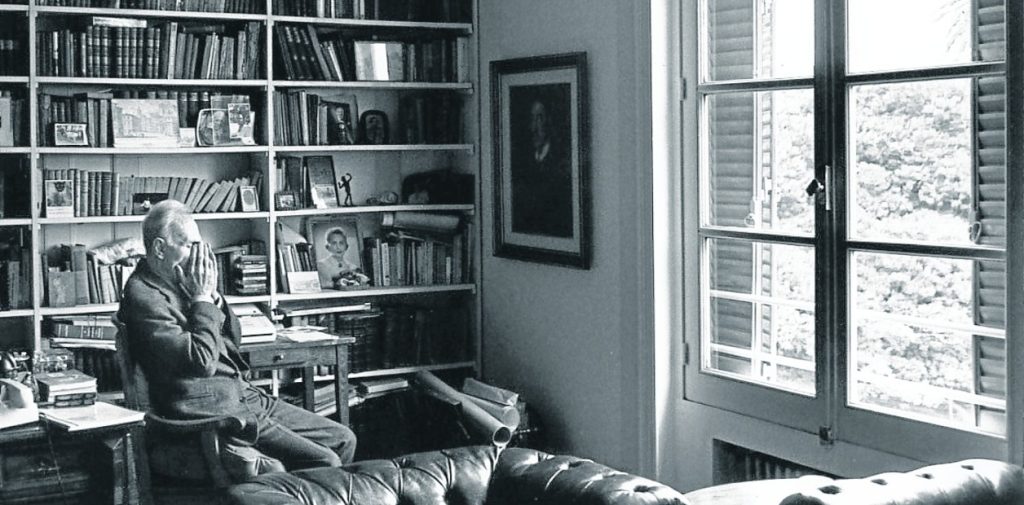

Un novelista tan juicioso como Adolfo Bioy Casares trataba dicho asunto de esta manera, refiriéndose a James Joyce: «fue un genio frustrado por su soberbia y su vanidad». Para añadir: «como modelo el Ulises ha sido una verdadera catástrofe para la literatura». Y rematar: «Sigo creyendo que no hay literatura sin un permanente placer del lector».

Algo parecido podría pensarse de William Faulkner, elogiado por Borges (su traductor) en una de sus conferencias, como un artista capaz de conjuntar el argumento y su tratamiento de manera perfecta. La cuestión es el piélago de seguidores que generó su obra, especialistas en presunción y pesantez. Salvo muy honrosas excepciones como la de Juan Carlos Onetti y unas pocas más sobradamente conocidas.

Y para no incurrir en el tedio que denunciamos, queda solo recordar las palabras de maese Pedro en la segunda parte de El Quijote: «Llaneza muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala».

***

Luis Miguel Iruela Cuadrado es un poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: Adolfo Bioy Casares en su biblioteca.