El largometraje del realizador español Juan Antonio Bayona se apoya en su versión audiovisual, en la historia del reportaje y libro homónimo debido al periodista montevideano Pablo Vierci —basado a su vez en el accidente sufrido por el avión uruguayo en la cordillera los Andes, ocurrido en octubre de 1972—, pero con un despliegue fílmico basado en el contrato sensorial entre el ambiente y sus protagonistas, además de un tratamiento más en bloque de los diferentes personajes de la trama.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 2.2.2024

El fenómeno de la vida es sumamente curioso. Tan curioso que se ajusta mejor a miradas desde fuera de la ciencia, que a especulaciones desde dentro de la biología.

Antes que nada, la vida no sirve para nada. El sol se extinguirá dentro de unos 5 mil millones de años a despecho de todas las maravillas y de las complejidades biológicas que el planeta Tierra haya alcanzado: desde las primeras bacterias hasta Mozart, pasando por dinosaurios, robles, pastos, muchos poetas y no menos asesinos.

Nada de eso hará nunca falta para que el sol no deje en el futuro de hincharse como una gigante roja y nos reduzca a átomos que terminarán flotando por el espacio tras miles de millones años y solidarizándose, quizás y de nuevo, en otras estrellas, otros planetas y quizás en otras bacterias y otros poetas y otros asesinos.

Y todo ese esfuerzo de la materia, para nada, a no ser que algo la espere al final de su camino. Y nuevamente se afianza la perspectiva extrabiológica para entender la vida. ¿Filosofías? Las ha habido a mares. ¿Religiones? Otro tanto. ¿Esoterismos ocultistas? También.

Quizás solo nos quede la mano de los artistas como para aferrarnos a darle a la vida un cierto valor que trascienda la nada prometida. Sí. Es cierto: todas las obras de arte del hombre también se volverán polvo cuando el sol se apague, mas será polvo enamorado.

Como sea, el artista es el único que siente en carne propia esa sensación inefable acerca de la intrascendencia de la vida, a no ser que su objetivo sea sólo vender libros, cuadros o partituras. El artista profundo, el verdadero, aquél que da de sí lo máximo sin esperar la gloria de la historia, es un trozo de vida consciente que sabe que lo espera la desmemoria de los tiempos.

Hay un poema de Borges que dice acerca de un poeta menor:

¿Dónde está la memoria de los días

que fueron tuyos en la tierra, y tejieron

dicha y dolor y fueron para ti el universo?

El río numerable de los años

los ha perdido; eres una palabra en un índice.

Dieron a otros gloria interminable los dioses,

inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores;

de ti sólo sabemos, oscuro amigo,

que oíste al ruiseñor, una tarde.

El artista que no quiere venderse sino que quiere que lo lean, que vean sus obras o que escuchen su música y que lo hagan por el poema, la pintura o la música que construyera, ese es el hombre que vive más intensamente la amplia probabilidad de que su vida y su obra estén, a escala cósmica, a sólo un paso de la nada, pero siente, con una intuición mágica, que será una nada enamorada.

Cada logro estético habrá formado parte de la evolución del universo: la habrá hecho apenas un hexámetro mejor, o un acorde mejor o una pincelada mejor. Y quizás entonces, el reconocimiento del «sin propósito» del arte haya acompañado a las noches en vela de magos, hechiceros, eremitas o científicos que quisieron extraerle a la vida el secreto de su por qué.

Está bien: la posibilidad de la nada seguirá existiendo, pero el artista habrá elevado a su estela de seguidores hacia el reconocimiento de que, sea develando el genoma humano o el secreto de su pensamiento simbólico, artes y secretos develados habrán enamorado a ese despiadado eventual sinsentido de la nada, y de haber un dios al final del camino, tanto mejor.

El accidente y las ganas de vivir

La película de 2023 La sociedad de la nieve dirigida por el catalán Juan Antonio Bayona, trata, precisamente sobre el contrasentido interno de la vida. Aunque, por supuesto, no busca respuestas a esta contradicción en la distancia del cosmos, sí lo hace confrontando las ganas de vivir con la muerte como coprotagonistas.

Y no contrapongo la muerte a la vida, así en general, sino a la «gana de vivir» porque —a riesgo de cargar con las críticas de los fans de Nietzsche—, considero a la vida como la gana, el deseo, la sensación de que nos estamos expandiendo desde un plano ontológico a otro existencial: abandonamos la inercia de lo que es por la voluntad de existir, de dejar el ser (si tal cosa existiera). Y vivir es tener ese deseo que se acerca mucho «a la fuerza de ser» que acompañan a las cosas en el mirar de Pico della Mirandola.

Hasta la llegada de la materia al estado de la vida, vemos que esa materia y sus componentes, aun los más pequeños y virtualmente inexistentes, y desde el principio del universo, están todos coludidos para que en un mundo como el nuestro, surja tal fenómeno.

Y con el principio antrópico podemos avanzar más en esta dirección. Aunque no abundaremos en este camino, debe quedar en claro que el principio estético que anima el excelente filme al que nos estamos acercando, está en las ganas de vivir y que, obviamente, incluye en su naturaleza a la muerte, la que, lejos de negar la vida, la confirma.

En efecto, aquello ocurre no solo por las razones biológicas de la necesidad de renovación de la materia viva para que la vida siga siéndolo, sino porque la muerte, en su inevitabilidad, le da un sentido transitorio a la vida: evitar la muerte es también la gana de vivir.

Todos sentimos, en un momento u otro de nuestras historias personales, que la muerte nos espera sí o sí, y se desarrolla en nosotros esa ambigua idea de que nadie sobrevive a la vida, y la idea de que lo único que puede matarnos es, precisamente, esa misma vida.

Pero en el medio están todos esos complejos emocionales que vuelven interesantes esos años en lo que permanecemos vivos. En La sociedad de la nieve, y tras el accidente que todos conocemos, se conjugan naturalmente las ganas de vivir, con la muerte, el miedo, la angustia, la alegría y el dolor físico y emocional.

Fernando «Nando» Parrado con Roberto Canessa fueron los que, del lado chileno, consiguieron avisar que habían quedado sobrevivientes a 3 mil 570 metros de altura, apenas cobijados por los restos del Fairchild FH-227D. Los pilotos se confundieron con una fuerte tormenta, creyeron estar del lado chileno y comenzaron el descenso antes de tiempo, chocando contra la cumbre de una montaña, perdiendo las alas y la cola en el accidente.

El avión charter transportaba a cinco tripulantes y 40 pasajeros, incluidos diecinueve miembros del equipo de rugby Old Christians Club, junto con algunos familiares, hinchas y amigos. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron en el impacto y cuatro personas fallecieron durante la primera noche debido a las gélidas temperaturas y a sus graves heridas.

Luego, en las semanas posteriores fallecieron doce más, entre ellos, ocho por un alud de nieve, y nunca supieron que a menos de 20 kilómetros tenían un hotel argentino —el Termas del Sosneado— cerrado hasta la primavera que hubiera podido darles albergue.

La voz de un fantasma

Todos recuerdan a ¡Viven! (Alive!, 1993) de Frank Mashall y la versión anterior del mexicano René Cardona de 1976: Los supervivientes de los Andes. En el caso del filme de Bayona en especial hay un acercamiento exactamente al mismo hecho pero con el anticipo de una voz en off, al comienzo, que nos recuerda: «que el pasado es lo que más cambia». Es la voz de uno de los que murieron: todo el tiempo nos habla un fantasma.

Bayona se apoya decididamente en la novela histórica original de Pablo Vierci, pero con un despliegue fílmico basado en el contrato sensorial entre ambiente y protagonistas, además de un tratamiento más en bloque de los diferentes personajes.

Sabemos que el accidente fue un amasijo de huesos, sangre y dolor y es ahí donde medra la visión de Bayona: al vivir de ¡Viven! o a la hazaña de «supervivir» le suma el grito de dolor ante la muerte, la propia y la ajena. Las caras mueren y duelen en cámara y terminan diciendo con palabras el silencio del cuerpo.

El dolor no grita, es mudo y sordo: grita la víctima y así nos hace más universales e individuales que la natural blandura del placer. El dolor es tan duro como las montañas ante las que chocaron. Es el dolor y el frío, y también el hambre.

Así, en esta sociedad forjada en el aislamiento del Glaciar de las Lágrimas (hoy derretido y convertido en el Valle de las Lágrimas), el tramo de avión que les proveyó a los sobrevivientes de la poca vida que les quedaba se convirtió en una suerte de templo ante todo aquello que no somos: toda esa naturaleza que los golpeó y ocupó el espacio donde normalmente moran las palabras, los ritos y los mitos de la normalidad social.

Y vino de golpe a imperar el frío y a reinar el dolor y la muerte, y entre los sobrevivientes, un aditamento extra: el hambre. Mientras en las versiones estadounidenses y mexicanas, la antropofagia era parte de un vodevil tétrico de casi un par de filmes gore, con Bayona se hace un sutil planteo entre moral y religión de una idea levantada como un negro monolito frente a la posibilidad que surgió de pronto y en la que nadie había pensado.

Ver que ya orinaban un líquido casi negro tras más de una semana sin comer nada (salvo algunos coágulos propios de sangre o cigarrillos) significó acercarse con miedo a la idea de la muerte cercana, tanto entre los vivos como en los muertos.

Y luego, la idea de allegarse al acto de comer carne humana empieza a ser una danza de contrastes con costumbres arraigadas hasta lo más hondo, especialmente en una sociedad originalmente muy católica, como lo era la alta sociedad uruguaya de la época, una religión que había revocado la idea de la antropofagia con la teofagia, desde que la ostia católica es la carne misma del Dios.

Paso a paso, los miembros del grupo estiran sus brazos mentales y espirituales a la siniestra idea que se había instalado ante ellos y comienzan a tocarla y a intuir qué es lo que sienten o lo que van a sentir si aceptan la antropofagia.

Tocar el monolito de la idea que había aparecido frente a la caverna del avión, era, a la vez, un gesto de dejar atrás lo que simbólicamente habían sido en la sociedad que iban a abandonar, y que, desde el vamos, los había dejado atrás, porque ya sabían que tanto Uruguay, como la Argentina y Chile habían abandonado la búsqueda.

De alguna forma, ellos mismos se sienten ahora, como cadáveres que todavía viven, y empiezan a autorizar a los demás, a viva voz, que coman sus carnes en caso de morir. La tensión aumenta hasta que alguien le alcanza a Adolfo Strauch (Esteban Kukuriczka) un trozo de vidrio roto. Él había sido uno de los primeros que había aceptado la idea: «afuera hay comida», se sentencia.

En la intimidad de los corazones

Y fue así que Strauch junto a otros tres abandonan los restos del fuselaje y se dirigen al lugar donde estaban sepultados bajo la nieve los muertos. Y aquí la cámara de Bayona se maneja con excelencia cinematográfica: en lugar de salir se refugia junto a Marcelo Pérez del Castillo (Diego Vegezzi) el capitán del equipo que era uno de los que estaban en contra de comer.

Luego se acerca a Numa Turcatti (Enzo Vogrincic) que también estaba en contra y ese, su punto de vista moral, nos invita a que sintamos nuestra propia idea acerca del tema. La cámara toma el enfoque de las figuras sobre la nieve, inclinadas y maniobrando como una antigua manada de bestias recostadas sobre cadáveres en un paisaje primitivo, mientras de fondo se oye la letanía de una voz orando el sermón del monte.

Mientras Numa espía por la ventanilla del avión, un contraplano desde fuera se acerca a su mirada espantada. Un nuevo plano se aproxima al grupo que corta hasta que uno de ellos se lleva un pedazo de algo a la boca. Aterrorizado de sí mismo, Numa le da la espalda a la ventanilla.

Claro está que el protagonista central del momento era la trasgresión y mientras, fuera de campo, sabemos que se siguen cortando los cuerpos, comienzan a salir uno tras otro del fuselaje pidiéndole perdón a Marcelo: su status de capitán del equipo había cedido frente a la nueva sociedad.

Ya la sociedad de la nieve había instalado su flamante nueva ley: la vida necesitaba de lo muerto para seguir, y también necesitaban de la cordura, por eso el trabajo más doloroso era hecho a escondidas para continuar con esa cordura en la parte más débil del grupo.

La importancia de que la carne permanezca en el fuera de campo de la imagen se relaciona con Daniel Fernández Strauch (Francisco Romero) cuando le dice a un compañero: «no me mires así, Coche», la primera noche tras cortar la carne. «Te miro igual que siempre, Daniel», le contesta Coche Inciarte (Simon Hempe). Pero le estaba mintiendo: ya nada sería igual en sus vidas.

Por eso cortaban a escondidas de los demás y de los restos de Dios que quedaban habitando dentro de ellos: ya se sabían a sí mismos «proteínas», carne y futuros cadáveres, si no era allí en esos días, sería en Uruguay cuando fueran viejos: ya habían dejado atrás una nueva inocencia más allá de las de Adán y Eva.

Los cortes eran ahora simples trozos, casi congelados y rosados que se acomodan para que sean comidos, mientras que los restos en la nieve apenas se insinúan como costillas humanas elevadas al cielo. Luego el alud por deshielo, cuando los ánimos se estaban recuperando y más muertos, hasta que llegan los helicópteros.

El único distanciamiento al texto de Vierci es que el rescate de los sobrevivientes se hizo en dos días seguidos y no en uno solo según la versión de Bayona. El papel de Sergio Díaz, uno de los rescatistas, no fue aprovechado por el español: Díaz fue el único que se pasó la última noche acompañando a los jóvenes, a quienes leyó poesía, y que fue siempre recordado con mucho afecto por todos, por haber decidido amortiguar la espera.

De hecho, el resto final del filme no aporta mayores novedades, a excepción de exponer un hecho ineludible: que el rescate final tendría que venir de parte de la sociedad de siempre a la que volvían transformados y que nunca sabremos si, en la intimidad de los corazones de los sobrevivientes, hubo un rescate definitivo que llegara a cumplirse cabalmente alguna vez.

***

Tráiler:

Horacio Carlos Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años:

Reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras.

Pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo, y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se auto promovían y auto justificaban.

La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno. La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía.

Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social.

La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma.

He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

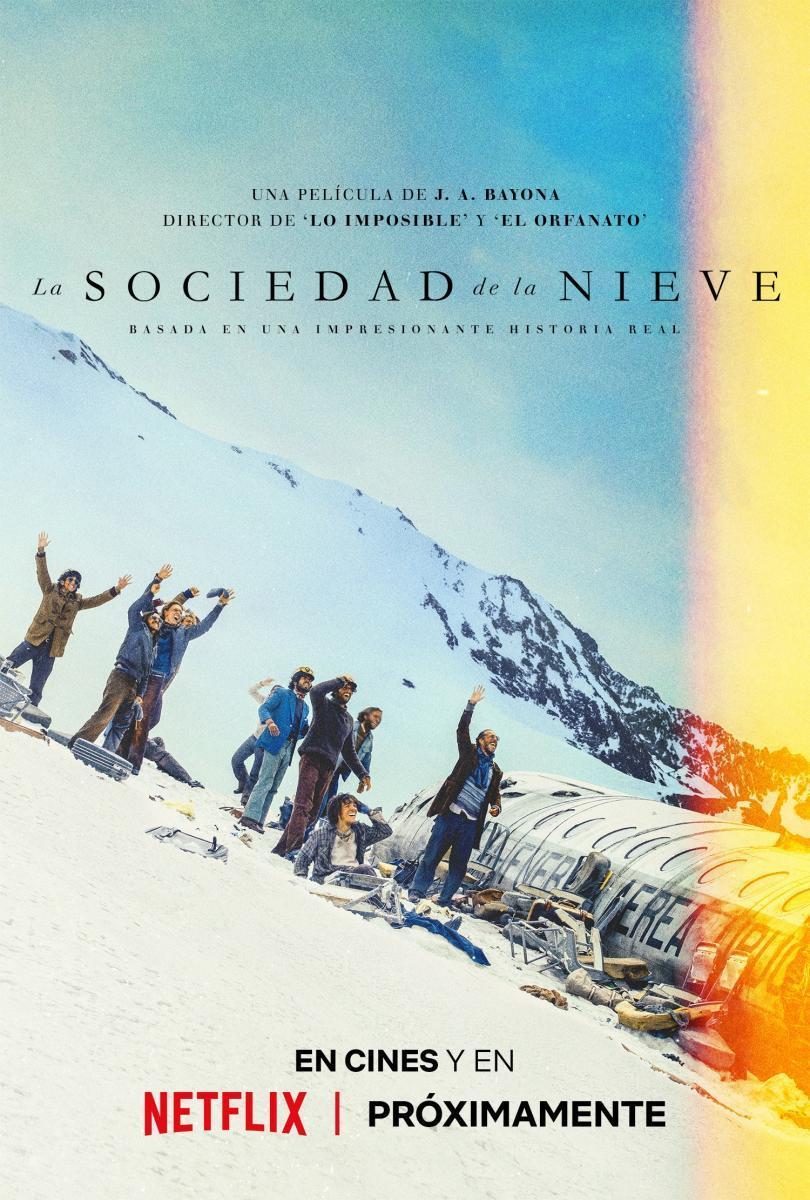

Imagen destacada: La sociedad de la nieve (2023).