La ópera prima del escritor y arquitecto chileno radicado en Berlín, Pablo Cabrera Ferralis, refrenda la existencia de una nueva y diversa poesía en lengua castellana, que habla de inéditas preocupaciones temáticas —desde otras orillas estéticas—, y la cual usa palabras frescas y crea imágenes llenas de una sincera fuerza emocional.

Por María Magdalena Browne

Publicado el 11.8.2025

Todo es hermoso y constante,

todo es música y razón,

y todo, como el diamante,

antes de luz es carbón.

José Martí en «Yo soy un hombre sincero»

Siempre es riesgoso criticar el primer poemario de un autor, pues suele ser la antesala de algo bueno que vendrá después. A menudo desconcierta y levanta polvaredas. Le sucedió a Nicanor Parra, quien prohibió durante 60 años una segunda edición de su primer libro Cancionero sin nombre, publicado en 1937, por considerarla una obra «marginal».

En efecto, pese a que ya había allí trazos de humor y parodia, la influencia de la lírica clásica estaba más que presente en aquellos versos romanceros, los que por cierto distaron mucho de sus obras posteriores.

Por su parte, Alone dijo sobre La miseria del hombre, el primer libro de Gonzalo Rojas que: «Al paso que llevan, las letras nacionales no prometen nada bueno».

Digo esto porque sí, la calidad de los 22 poemas que conforman la obra Navaja afilada por el viento es grandemente diversa.

Nos encontramos así con logrados poemas como «Tiempo carnívoro», corto, poderoso y afilado:

El tiempo es a su tiempo indolente

Mordisquea fuerte y con diente

Siempre primero el hueso que la piel.

O el hermoso pero tortuoso poema «Peces embalsamados»:

Tengo peces embalsamados en la garganta.

No dejan pasar ni una aguja,

solo un hilo quizás, un hilo de aire

o un hilo de voz, tan delgado

que se corta al dudar.

están en mi garganta ordenados

el uno al lado del otro

sus panzas se juntan en el medio;

trabados por sus aletas, enganchados entre sí

tan juntos como peces embalsamados

apretados en mi garganta.

El dolor y la angustia por la mudez son las sensaciones primordiales que atraviesan esta obra. El poeta necesita hablar, decir algo que le aprieta la garganta («echar mis versos del alma», decía José Martí, con quien dicho sea de paso comparte la idea de la poesía como un torrente).

Esta mudez que aprieta queda clara también en «Trilogía para un amigo muerto». La idea de no poder llorar, no poder hablar, no poder «derretirse en agonía», se configura plenamente:

Todo el agua de mi cuerpo

Se ha concentrado en mi garganta y me he quedado seco.

O antes cuando escribe:

trago saliva

como quien traga un puñado

de piedras pómez,

volcánicas, rugosas, porosas.

Todo el poemario, creo, es ese primer hilo de aire que pugna por salir en medio de la angustia, ese primer pez embalsamado que escapa de su garganta:

Solo uno, un pez debe salir y todo se soltará

Un pez deberá ceder

Para que el hilo se haga flujo

Y el flujo río, torrente y caudal.

La palabra cumple así un oficio sanador. Lo confirma el poema «Poesía cirugía», que junto al citado «Peces embalsamados» conforman el ars poética de Pablo Cabrera Ferralis (Santiago, 1983).

Viejas heridas finalmente

Por nuevas palabras fueron

Cosidas con el hilo firme

Del dolor sentido de nuevo.

A veces sentir dos veces

Sufrir lo pueden llamar

A veces sentir dos veces

También le llaman sanar.

De punta a cabo del desgarro

Esa navaja afilada por el viento, ciertamente es la propia poesía; poesía como bisturí sanador que recorre y repara viejas heridas. La imagen de la navaja como algo que corta, hiere y desgarra, pero también la del filo certero que se hunde en la carne para luego ser suturada.

No es nada nuevo: la poesía es y ha sido siempre un arma sanadora para las almas atormentadas y en ese sentido el poemario homenajea a su título: no hay aquí concesiones melindrosas: el poemario habla de punta a cabo del desgarro y transmite, como se ha dicho, principalmente angustia y dolor.

Escupí metales pesados y las escamas cortaron el aire

Como de esquirlas metálicas se cubrió de espinazos el cielo

Y sobre ellas se reflejó la tierra.

El hipérbaton acusa la influencia de la poesía chilena y, por extensión, de la lírica española. Son claros los guiños a Gonzalo Rojas, a Raúl Zurita, con el uso de metáforas contemporáneas y versos torrenciales.

Sin embargo, este caudal de «esquirlas metálicas» que constituye al poemario debe ser contenido, pues en la mayoría de los poemas se observa un exceso de metáforas. Una mayor capacidad de síntesis colaboraría en un esclarecimiento de los textos. Es el caso de «Locomotoras», donde si bien encontramos interesantes imágenes, el poema en su conjunto resulta difícil de comprender.

Me giro y respiro y apuradas corren

locomotoras de cristal

esta vez se estrellan

contra estrellas

cromadas por batallones rojos.

¿Estamos en presencia de una aliteración deliberada o se trata más bien de una inadvertencia del autor? No queda claro.

Mismo caso sucede en el sugerente poema «Magnolia».

Te rescato, te llamo, te grito,

Y dejaré que te quedes conmigo

Que desates tu vulgar vibración

Tu presencia de bestia suelta

Dominada por ese único sonido

De nieve que cae sobre nieve

Vacilante ceniza tibia en la niebla.

¿Puede la poesía ser críptica? La poesía debe ser luz sobre luz, «clara como una lámpara, simple como un anillo», emulando a Neruda. Creo que desde el momento en que el lector se pregunta qué quiso decir el autor, estamos ya frente a un problema de «semántica poética», por llamarlo de algún modo.

Esta temeraria aseveración, sin embargo, no anula en nada el enorme poder evocador de este conjunto de metáforas «afiladas por el viento», que pueblan las páginas de este singular poemario.

Quizás la condensación, la síntesis, sea el mejor consejo para Pablo y, siempre, el mejor recurso de la poesía. Las imágenes poéticas condensan por sí mismas muchas cosas y por eso mismo el poema debe ser siempre sintético.

Nada debe sobrar. Todo lo que se pueda quitar, debe ser quitado. Y nunca redundar sobre lo mismo. Leer, releer y sopesar cada palabra, cada adjetivo, en forma absoluta y también en relación al conjunto del poema y del poemario completo. Lo sabemos, los poetas corrigen hasta la saciedad completa, palabra a palabra, verso a verso.

El mismo poeta lo dice en otro de sus versos: «la oscuridad es majadera y realista. Lo anterior, sin embargo, contrasta con otros pomas tan claros y precisos como «Raíces y frutos», «Metales mojados» o «Sonidos tumbados».

Nuevas imágenes llenas de fuerza

Pablo Cabrera pertenece a aquella generación de poetas latinoamericanos que viven en Europa, específicamente en Berlín en este caso, y que se agrupan en torno a la poesía en lengua castellana. No es por ello de extrañar que el sentimiento del desarraigo atraviese también casi todos los textos y se condense con fuerza en algunos poderosos versos de «Soy Pacífico».

Oh, mar mío, por eso estoy así, porque me faltas, por eso estoy enfermo.

O en estos otros de «Hogar líquido»:

El cielo brilla como el color de mi mar, y mi cielo,

como la búsqueda, se colorea de visiones desinfectadas

y tambalea por culpa de algunos adoquines, que fríos de recuerdo

cubren las calles donde quisiera encontrar mi hogar.

Aparentemente, la obra se divide en cuatro partes, cada una precedida por un epígrafe introductorio. El primero de ellos (que no queda claro si aplica a todo el poemario o solo a la primera parte,) corresponde al poeta clásico alemán Christian Fürchtegott Gellert (Sajonia, 1715):

Dame un corazón lleno de confianza

Lleno de amor y tranquilidad.

Más parece ser un ruego (como de hecho lo es), pues resume justamente lo contrario de lo que trasuntan estos poemas: intranquilidad y desasosiego.

Las partes siguientes van con epígrafes de los poetas chilenos Raúl Zurita (Santiago, 1950) y Gonzalo Rojas (Chillán, 1916), para terminar con unos versos del cantautor italiano Antonio Di Martino (Palermo, 1982).

Si bien estas citas nos hablan de un poeta conocedor de su género, no ayudan a entender el orden del poemario ni los criterios de selección de los poemas para integrar cada parte. Diría, por el contrario, que se observa escasa homogeneidad temática y estilística. Más bien la diversidad parece ser la norma.

Del mismo modo, es llamativa la falta de unidad en la versificación: si bien prima el verso libre, largo y complejo en su determinación, también nos encontramos con algunos intentos de estrofas clásicas de cuatro versos y rima asonante, como es el caso del poema «sentarse en la oscuridad», que busca el octosílabo acercándose a la lírica clásica.

En este intento sin duda la primera es la estrofa más lograda:

Qué lindo es volver

Sentarse en la oscuridad

Con una lluvia de temer

Y las ventanas de par en par.

Muy resuelto es el caso de «Manual para dar la mano», donde nos encontrarnos de lleno con un ejercicio de experimentación fónica: un conjunto de aliteraciones que esta vez sí logran dotar de expresividad y textura al entramado total del poema.

Palma sudorosa

Durazna, apretada

Presión en el pliegue trabajado

Poro asediado por

Gana

Ganoso

Canoso

Calloso

Callo de mano, doloroso

De trabajador de mano

Sin palmoteo de espalda, calabozo.

Por cierto, como dice María Loreto Nervi en la primera reseña escrita de la obra, «se trata de una pluma promisoria». Y vaya qué promisoria. Estamos frente a un poeta y una poesía nueva en lengua castellana, que solo puede ir a más. Una poesía diversa que habla de nuevas preocupaciones, desde otras orillas, usa nuevas palabras y crea nuevas imágenes llenas de fuerza.

¿Acaso el comienzo de una ruptura con la tradición del siglo XX a que nos tienen acostumbrados los viejos poetas?

Su principal, dificultad, como dijimos, la falta de síntesis; su principal valor, el arrojo del filo de su navaja, que nos hiere sensiblemente pese a cualquier descuido.

En suma, un poemario afilado que nos habla en su conjunto de la angustia de la mudez, del no poder decir, en definitiva, del dolor en su forma más extensa y menos acotada: un dolor que deviene de las viejas heridas que pesan como «sacos piedras», o penden como «raíces colgantes», «hilachas de pasado», y que buscan ser exorcizadas a través de la palabra.

***

María Magdalena Browne (1964, Chile), es profesora de literatura y crítica literaria licenciada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1988). Durante su vida profesional se ha desempeñado como editora en importantes casas editoriales de Chile.

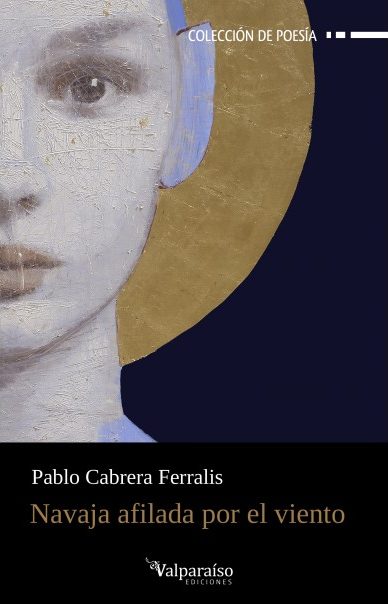

«Navaja afilada por el viento» (Ediciones Valparaíso, 2024)

María Magdalena Browne

Imagen destacada: Pablo Cabrera Ferralis.