Junto con construir sus argumentos a partir de una amplia bibliografía, la autora y psicóloga española Lola López Mondéjar hace un detallado retrato de los síntomas que exhiben los usuarios actuales de las redes digitales (atrofia de la capacidad narrativa) y las formas en las cuales responden a las propuestas de los medios de comunicación social (crisis de la subjetividad).

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado el 3.8.2025

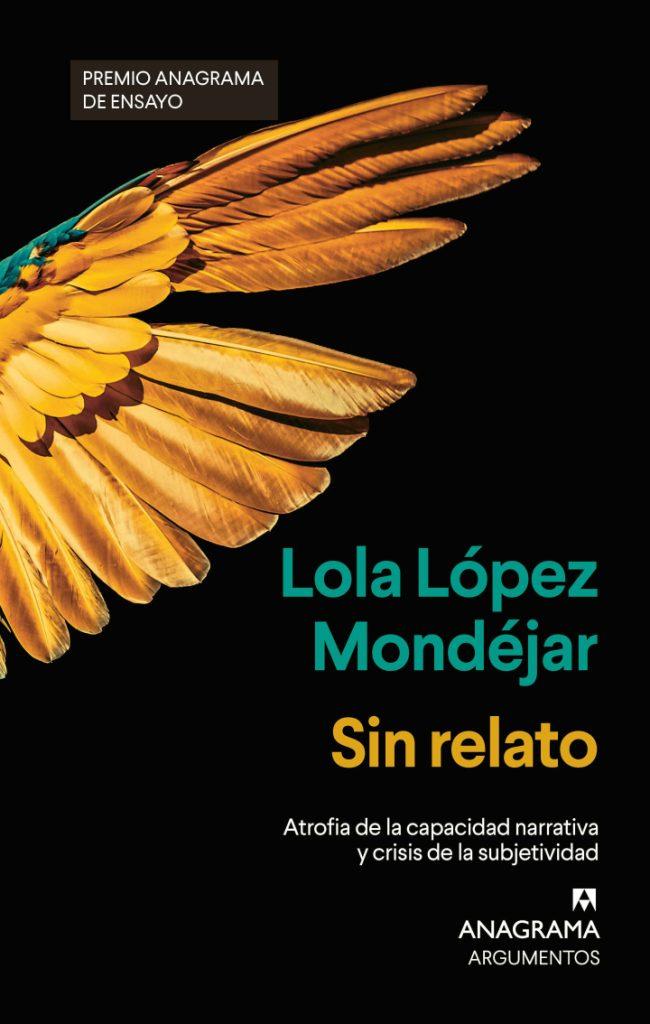

Sin relato es un libro altamente recomendable para un amplio público lector. La radiografía que hace Lola López Mondéjar (1958) de nuestro momento actual, un momento inédito en la historia de la humanidad, es de alta importancia.

De hecho, de urgente revisión.

Así, la escritora y psicoanalista entrega un estudio accesible y excelentemente documentado —el cual fue galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo 2024—, al contribuir con una terminología, con un lenguaje nuevo y necesario, para intentar comprender el advenimiento de este inédito universo.

Citando a René Girard como base de su hipótesis (con su noción de deseo mimético que ejemplifica con ejemplos literarios como el de Don Quijote y Emma Bovary, donde se imitan héroes de caballería y heroínas románticas respectivamente), Lola plantea su propia versión al abordar la problemática de nuestros modelos hoy: «qué ideales mueven nuestra sociedad de la información».

Y se aboca a denunciar la ignorancia como imperio: «Donald Trump sería el paradigma de este síntoma social, que bauticé hace algunos años como estultofilia».

Esta se define como aquella: «pasión por la ignorancia a la imparable tendencia de nuestra sociedad de alejarse del saber. Contra el dictado ilustrado de atreverse a pensar, el dictado neoliberal apunta hacia lo contrario: la estultofilia, el síndrome del pensamiento cero, una búsqueda del entretenimiento y la superficialidad que transforma el psiquismo, refractario al pensamiento y al sufrimiento que este trae consigo».

López Mondéjar ejemplifica con casos de su propia práctica como terapeuta, y señala síntomas que hablan del rápido cambio que ha ocurrido generacionalmente con la globalización de internet y, en particular, de las redes sociales. Por eso, este ensayo es de especial importancia para quienes quieren comprender los modos en que las generaciones jóvenes se están expresando.

Padres e hijos, profesores y alumnos, etcétera, la tensión entre las generaciones es hoy especialmente compleja, pues hay un abismo entre los nativo digitales y los (in)migrantes digitales.

Los tatuajes o, en realidad, los tatuados, son aquellos modernos primitivos (David Le Breton), en los que: «las modificaciones corporales llenan el vacío que en el yo crean los modos de vida de nuestra época», cita la autora, y comenta que a quienes exhiben los tatuajes: «les resulta muy dificultoso articular una historia de las motivaciones que los movieron a marcar su piel. El tatuaje es un acto de memoria, un mudo relato gráfico, un esfuerzo por singularizarse imaginariamente».

La fase actual del capitalismo de la vigilancia

Construyendo sus argumentos a partir de una amplia bibliografía, que considera posturas como las de Walter Benjamin, Martha Nussbaum, Melanie Klein, Günther Anders, Richard Sennett, Paul Ricoeur, Adorno, Arendt, Catherine Malabou (que acuña la idea de los nuevos heridos, así como el concepto de plasticidad destructiva), López Mondéjar hace un detallado retrato de los síntomas que exhiben los usuarios actuales de las redes y la forma en que responden identitariamente a las propuestas de los medios, que son tendenciosos.

«El capitalismo digital que desde hace más de dos décadas decide sobre nuestras vidas está modificando el entorno en el que se realiza hoy el aprendizaje social que nos dota de humanidad. El capitalismo de la vigilancia, impuesto por las grandes plataformas digitales, un nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita, aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas, tiene graves consecuencias sobre nosotros al convertirnos en la fuente de la que se alimenta», explica.

Y agrega que este tipo de capitalismo no tiene precedentes en la historia de la humanidad: «La fase actual del capitalismo de la vigilancia no solo quiere extraer nuestros datos, sino, a partir de ahí, modificar nuestras decisiones individuales y colectivas».

Algunos encarnan una «identidad adhesiva» o, impulsados por un malestar que no saben nombrar: «intentan calmar mediante la asunción de una identidad prestada, encontrada muchas veces en las redes, y cierran así el proceso de subjetivación, al que aludía Yves Citton, mediante una identificación adhesiva global, que obstruye el pensamiento».

Otros representan al «individuo vaciado», aquel individuo que: «no habla, no construye una historia para explicar sus síntomas, sino que expresa en el cuerpo malestar, autolesiones. Sin un relato que calme, que otorgue algún sentido al síntoma, la angustia se evacua a través de una herida física, representante de la ignorada herida psíquica que la causa».

López Mondéjar hace un profundo análisis de las tendencias que comienzan a proliferar a la luz de este capitalismo cognitivo, de este capitalismo de la atención, apuntando manifestaciones en tendencia como los tatuajes, las apariencias de rebeldía que se ven tras las adhesiones a movimientos políticos, incluida la forzada migración hacia grupos de disidencia, la transversalidad de las sectas y los refritos religiosos que se publicitan con nuevos decorados.

Una cita de Byung Chul Han encapsula este drama: «Los influencers son venerados como modelos a seguir. Ello dota a su imagen de una dimensión religiosa. Los influencers, como inductores o motivadores, se muestran como salvadores. Los seguidores, como discípulos, participan de sus vidas al comprar los productos que los influencers dicen consumir en su vida cotidiana escenificada. De ese modo, los seguidores participan en una eucaristía digital. Los medios de comunicación social son como una Iglesia: el like es el amén. Compartir es la comunión. El consumo es la redención».

***

Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).

Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión, Corral y La casa de las arañas, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.

Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Sin relato», de Lola López Mondéjar (Editorial Anagrama, 2024)

Nicolás Poblete Pardo

Imagen destacada: Lola López Mondéjar.