“Creo que si mi vida hubiera sido terrible o hubiera tenido hermanos, no habría podido escribir esta novela. Para mí es súper incómodo escribir de cosas cercanas a mí, siempre trato de inventar. La idea de que el artista tiene que ser sufrido es un cliché: basta tener muy buena imaginación”, dijo la autora de este libro, a pocos de días de su lanzamiento, en una entrevista publicada por la revista «Paula», hace poco más de dos años. Aquí, tres capítulos del mismo, seleccionados especialmente por ella para el Diario «Cine y Literatura».

Por Carmen Galdames Jiménez

Publicado el 15.11.2017

verano

1996

Cuando éramos niños nuestra madre nos bañaba juntos, a Matías y a mí. Compartíamos la tina y jugábamos a ahogarnos bajo una espuma con olor a lavanda. Esperábamos a que se nos arrugara la piel y luego la comparábamos. Una tarde hicimos algo, no recuerdo qué, pero ella opinó que ya estábamos muy grandes, y nos dijo que a la tina íbamos a ir por separado. Matías le preguntó:

–¿Muy grandes para qué? –pero ella no respondió.

Por varios meses la dinámica se mantuvo así: yo primero, después él. Nos topábamos en el pasillo, con el pelo mojado y a medio vestir, mientras nuestros cuerpos soltaban una estela de vapor y los pies dejaban huellas húmedas en el piso. Nuestra madre nos apuraba para evitar esos encuentros en el pasillo, decía que a esa edad, los hermanos no debían verse desnudos. Pero yo me negaba a salir de la tina si no escuchaba los pasos de Matías acercándose al baño.

Un día inundamos la casa: pusimos el tapón en el lavamanos y dejamos el agua corriendo. Mientras estaba en clases, imaginaba muebles y electrodomésticos sumergidos en la mitad del living, platos y tazas chocando entre sí, amontonándose junto a la ventana, además de fuentes, jarrones y copas flotando en la cocina. Las cosas que podrían verse en una casa que se inunda desde adentro hacia fuera. Cuando volvimos, el agua no salía por debajo de la puerta, pero quedaban huellas de una gran poza que había llegado hasta la calle. La madera del suelo se pudrió, las puertas se hincharon y el papel mural se desprendió de las paredes. La casa estuvo húmeda durante meses. La prohibición de compartir el baño se terminó.

Sin darnos cuenta, en algún momento, acordamos tácitamente que el último en entrar cerraba con pestillo. Así, uno podía ducharse en paz mientras el otro se cepillaba los dientes. O yo me vestía mientras él se metía a la ducha. A veces, Matías entraba cuando me lavaba el pelo y en algunas ocasiones, era él quien me enjuagaba la cabeza. En el baño hablábamos de la gente del colegio, de las bandas que escuchaba Iggy, de los últimos videos musicales que habíamos visto, de los discos que queríamos comprar con nuestras mesadas, de los libros que intercambiábamos. Nos mirábamos así, sin ropa, y siempre encontrábamos algo distinto, algo nuevo, algo más grande o más oscuro. Recuerdo sus pies en las baldosas blancas, el vapor que parecía neblina, los reflejos, las toallas recién planchadas, sus erecciones matutinas, nuestra piel húmeda.

Cuando ya estábamos listos para el colegio, colgábamos las mochilas a nuestras espaldas y salíamos a un mundo que nos miraba de reojo. Allí, en ese mundo, era menos escandalosa la sangre que se veía en los noticiarios que la que compartíamos Matías y yo.

invierno

1996

Muchas veces hacía frío afuera de la pieza de Iggy y los vidrios se empañaban por dentro. Ahí compartíamos ataques de risa y conversaciones circulares. También escuchábamos los mismos discos una y otra vez. Veíamos a Alfredo Lewin en MTV, y respirábamos el humo que botaban los cigarros, cuando Iggy y Matías los dejaban en el cenicero para masturbarse frente a mí. Lo hacían de pie, mirándose a los ojos, uno al lado del otro, con los pantalones en las rodillas. Yo los obligaba a hacerlo así, mientras los observaba desde la cama, haciendo girar con la lengua un caramelo de guinda dentro de mi boca.

Cada uno se tocaba a sí mismo con rápidos movimientos de manos, soltando quejidos ahogados y, en ocasiones, rozándose sin querer. Cuando terminaban soltaban chorritos viscosos que caían en la mitad de la pieza. Algunas veces, se salpicaban entre ellos, otras veces, a mí.

–Te toca –dijo Matías una tarde, mientras se subía los pantalones, limpiando sus manos en ellos–. Te toca hacerlo a ti, ahora, aquí, frente a nosotros.

Me acosté de espaldas en la cama de Iggy y metí la mano bajo mi falda del colegio. Los dos enmudecieron y me observaron inmóviles, Matías de pie junto a la cama e Iggy apoyado en la puerta. Kurt Cobain sonaba en los parlantes y yo pensaba en él al dibujar círculos invisibles con mi dedo índice sobre mi clítoris, mientras por la garganta me bajaba un dulce sabor a guinda. Seguí así por un par de minutos, moviendo mi dedo de un lado hacia el otro, de arriba a abajo, cada vez más rápido y fuerte. Sentí calor, palpé la urgencia de mi pequeña erección. Estiré mis piernas, algo se contrajo y, entonces, dejé de respirar. Ellos, también.

primavera

1996

Me gustaba meterme a la pieza de Matías y verlo dormir. Entraba temprano, antes que amaneciera, y me sentaba en la alfombra junto a su cama. Lo miraba respirar y mover los ojos. Jamás lo escuché roncar aunque él juraba que lo hacía. Dormía de costado, casi siempre con la boca abierta, con un hilo de saliva que le corría por la mejilla y humedecía la almohada.

Una mañana algo pasó y esperé ansiosa a que despertara. Esperé, porque despertarlo, significaba tener que aguantar su mal humor durante horas. Abrió los ojos y me miró fijo por un largo rato, mientras el día amanecía en la ventana a mi espalda.

–Tengo algo que contarte –le dije, cuando al fin pestañó.

Él me hizo un espacio en su cama, me acosté a su lado y nos cubrimos con las sábanas.

–¿Qué te pasó? –preguntó, poniendo sus labios en mi mejilla.

Yo enrollé mis pies entre sus piernas, él me rodeó con sus brazos, y vimos el sol alumbrar las tablas del cielo de la pieza y el polvo suspendido en el aire: pelusas, partículas, pedazos de nada giraban sobre nuestras cabezas. Metí la mano dentro de mi pantalón de piyama y le mostré. Matías acercó mi mano a su cara, mirando la punta de mi dedo ensangrentado.

–¿Es normal esto a los trece?

–Muy normal, a todas mis compañeras ya les pasó.

Aproximó su nariz a mi dedo y lo olió, sacó su lengua y lo lamió.

–¿Quieres ver? –levanté la ropa de cama.

Él bajó mi piyama hasta mis rodillas y vio cómo de mi cuerpo goteaba lo último que me quedaba de niña.

–¿Te duele?

–Sí, un poco –respondí.

Matías separó mis piernas, se acercó todavía más y pasó despacio su lengua. Lo hizo con cuidado, fijándose de no ensuciar las sábanas, intentando hacerme sentir mejor. Mi hermano pasó su lengua por ahí durante varios minutos hasta que la cama explotó, con nosotros adentro.

La narradora chilena Carmen Galdames Jiménez (34)

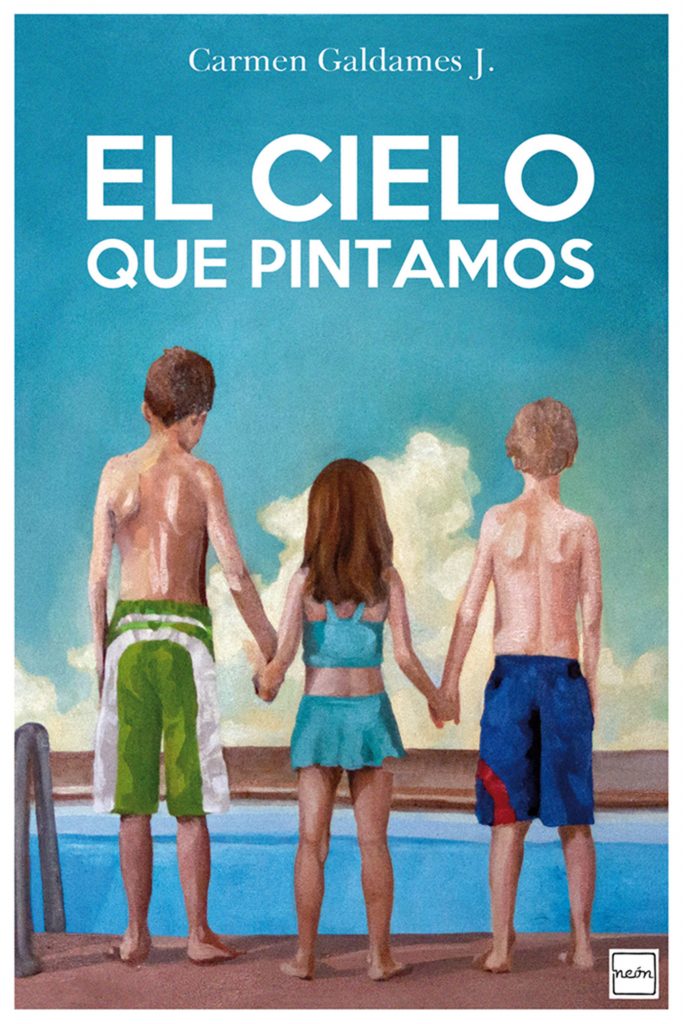

La novela «El cielo que pintamos» (2015), publicada por el sello Neón

Imagen destacada: La actriz norteamericana Kristen Dunst, en un fotograma del filme «Las vírgenes suicidas» (1999), de la realizadora estadounidense Sofía Coppola