La obra que analizamos es un divertido largometraje del inmortal realizador francés, que data de 1973, y también por él interpretada (que era bastante bueno como actor) dedicada a las actrices norteamericanas Lilian y Dorothy Gish. Quizás llame la atención que no diga “extraordinaria”, “maravillosa” o, por lo menos, “hermosa” ya que se supone que elegiría una producción cinematográfica acorde a esos epítetos, pero en verdad, no sólo es todo eso y mucho más, sino que por sobre todo es una historia audiovisual entretenida con un guión de alta complejidad dramática.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 4.10.2018

No hay monstruo bien concebido que no sea un válido recurso estético… Ya hablamos de un gran monstruo: el Alien de Giger o el ultrafemenino, también de Giger, monstruo de Species… también tenemos otros de primer orden cinematográfico como el Predator, el despiadadamente humanizado Terminator o el genialmente deshumanizado monstruo de Frankenstein de Boris Karloff… Somos los Dráculas y otros tantos monstruos que han poblado la mente de todos los seres humanos alguna vez, ya sea en esos mitos individuales que son los sueños o en los sueños de la Humanidad que son los mitos, recordando la magnífica definición de Joseph Campbell. La palabra monstruo viene del latín monstrum, “el que es mostrado” pero, especialmente, el que quiere ser mirado. Aunque no sólo se trata de una simple búsqueda de la fealdad: H. Rider Haggard había imaginado para su héroe, Allan Quatermain, a un monstruo femenino tan bello, ‘She’, que el sólo verla, ver su excesiva -monstruosa- belleza, significaba la muerte…

Mostrarse y mirar son las dos partes del mismo hecho, donde el monstruo es una suerte de espejo que muestra, sin miedo ni remordimientos, lo oscuro que habita en esa, nuestra siempre luminosa, limpia y mentirosa consciencia que guardamos para las visitas y para nosotros mismos. Y así como se nos desvía la mirada ante la vista de un accidente de tránsito o un cadáver tirado en la calle, así buscamos ver el monstruo que también nos habita, bajo el filtro del arte: aquel que exhibe aquello que reconocemos lejanamente nuestro, hundido en lo más profundo del laberinto de nuestra arqueología psicológica. Porque el monstruo es el gran motor del amor, porque en nosotros habita un osado y enamorado Teseo y una deliciosa y enamorada Ariadna que se movilizan por el amor, y el poder atractivo del monstruo, para destruirlo… aunque eso nunca pasa: es un motor que no nos lleva a ningún lugar más que a nuestro propio funcionar mental: la vida es su propio destino y la mente también… Es lo que somos en nuestro devenir personal: dos héroes y una víctima: el monstruo.

Los monstruos de novelas y de películas son generalmente muertos por los héroes, pero muchas veces sobreviven y esa supervivencia forma parte de su monstruosidad. Aunque la vida o la muerte -más que la bondad o la maldad-, son el sino del monstruo, él es un recurso de administración política que busca ejercer una influencia pedagógica en nosotros: mordisqueando rositas de maíz muchas veces murmuramos en el cine como hablándole al actor que desciende por una escalera empinada, vela en mano: “…no bajes al sótano…”, pero indefectiblemente sabemos que el personaje, el héroe, bajará y será el alimento propiciatorio del monstruo: debe bajar para que se cumpla el sino del monstruo que nos compone… tenemos que ver qué o quién hizo ese ruido en lo oscuro del sótano. Debe ser visto. Debe ser mirado… no es vano que la estrella alfa de la Constelación “El monstruo” (mal traducida como ballena, Cetus) se llame Mira, la que debe ser mirada como corazón de lo que debe ser mostrado: el monstruo.

Todo artista es, en cierta forma visto, un monstruo. Hace de sí su propia monstruosidad. Así como la verdadera boca asesina del Alien sale de su boca abierta, el artista vierte su propio yo a través del arte para que éste sea mirado (leído o escuchado). Del mismo modo, ese yo pervierte la buena voluntad comunicacional, amorosa, bondadosa de nuestros atormentados espíritus…. atormentados por el egocentrismo de la mente anclada en el yo. El monstruo del artista es su propio yo puesto en escena, porque el yo es el primer monstruo: el que nos quiere para sí como un Narciso encadenado a su reflejo. De él surgen las ideas que nos aíslan del mundo. Un mundo que se transforma en una isla que emerge en medio de un océano indiferente… y no otra cosa es el cuadro colgado en la pared de una galería o el silencio que rodea al poema o a la música: una isla del yo del artista, rodeada del océano no significante que lo incluye. Queremos ver al monstruo del artista, desde el mismo lugar donde queremos ver el cadáver tirado en la calle o el personaje siniestro que se esconde en la oscuridad del sótano… queremos ver ese infierno de la existencia que escondemos en nosotros y, bajo el precepto de “el infierno son los otros” de Sartre, tratar de desconocer que nosotros somos, también, otros ‘otros’ y que participamos de aquel infierno sartreano como especie… Le regard de El ser y la nada, la mirada, es la trampa de la araña en la que caemos pero donde también nosotros somos la araña que la teje… nunca somos la mosca… y esa libertad de mosca inexistente es lo que percibimos como libertad propia, como la libertad del yo: nos podemos dar el lujo de tocar la telaraña, pero no quedar nunca entrampados en ella: seducidos pero no comprometidos… Entramos al siniestro sótano del cine porque sabemos que saldremos de él.

No obstante, el artista conlleva una gran valor agregado a favor en este proceso complejo de la monstruosidad como vehículo de comunicación: el artista enciende la luz del sótano y nos muestra esa otra gran verdad: que el monstruo nos estaba mirando desde su escondrijo y que nosotros éramos otra monstruosidad que bajaba por la escalera: una monstruosidad que lo buscaba en la tiniebla… la identificación, la empatía entre monstruos es lo que surge cuando encendemos la luz del sótano… cuando vemos el cuadro en la pared de la galería, o escuchamos el concierto o leemos el poema, nos decimos: “aquí estamos nosotros también, querido monstruo, compartiendo el destino…” y comenzamos la larga tarea de lamer nuestras propias heridas que, como monstruos, nos hicimos en nombre de Teseo, Ariadna y el Amor…

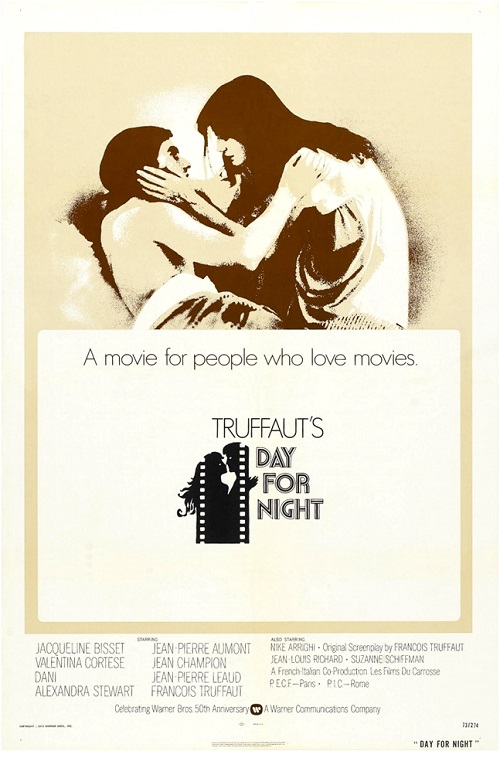

Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud y François Truffaut en una escena de «La noche americana» («La nuit américaine», 1973)

La noche americana

La nuit américaine –La noche americana– es una divertida película de Françoise Truffaut de 1973, y también por él interpretada (que era bastante bueno como actor) dedicada a las actrices norteamericanas Lilian y Dorothy Gish. Quizás llame la atención que no diga “extraordinaria”, “maravillosa” o, por lo menos, “hermosa” ya que se supone que elegiría una producción cinematográfica acorde a esos epítetos… pero en verdad, no sólo es todo eso y mucho más, sino que por sobre todo es divertida… “Divertido”, lo sabemos, quiere decir algo así como una apertura en dos de nuestro cuerpo mental formal (formalizado y en formol), para que se vierta por esa apertura en dos, aquello que sabemos -aunque sea inconfesadamente- que hemos ido a ver: al monstruo. Y aunque esta figura de diversión nos remita al filme Alien de Ridley Scott -1979- y su célebre -y monstruosa- escena de terror, el monstruo que se nos aparece en La noche americana, es el de Frankenstein: pedazos de vida que fueron junto a vidas que son vividas y vidas que nunca fueron, se cosen, se aúnan en el filme de Truffaut…

Dos historias en paralelo se relacionan: la de la filmación de la película Je Vous Présente Paméla y la de la propia película que se rueda. Una aberración moral y social es el motivo del filme filmado: Alphonse (Jean-Pierre Léaud, el niño de Los cuatrocientos golpes -1959-) llega a visitar a su familia, compuesta por el padre, Alexandre (Jean-Pierre Aumont) y la madre Séverine (Valentina Cortese). Alphonse llega con su mujer Pamela, interpretada por Julie Baker (interpretada a su vez por Jacqueline Bisset) quien, inmediatamente, se enamora del padre de Alphonse, y éste le corresponde de inmediato. Finalmente se escapan juntos y Alphonse se queda solo con la madre hasta que se desencadena la desgracia final: Alphonse mata a Alexandre. Como en toda tragedia -explica la Baker en conferencia de prensa-, todo termina con cada uno cumpliendo su destino.

Mientras se filma la filmación, Truffaut entrelaza magistralmente -en un guión de alta complejidad- caracteres, tonterías, tragedias, misterios de cada uno de los que trabajan en la obra… hasta el propio director -Ferrand, que no podía ser otro que el propio Truffaut- debe saber aceptar sus cuestiones personales… especialmente un sueño recurrente que reconstruye en tres momentos progresivos: un niño con un bastón que se mete a hurtadillas en un callejón hasta las rejas de un cine. Con el mango del bastón atrae para sí una cartelera y roba -entre visiones de letreros luminosos de cines- fotografías del filme Citizen Kane de Orson Welles -1941-, en clara autorreferencia, tal como lo hiciera en Los cuatrocientos golpes: el cine presentado como una fruta prohibida que, de adulto, ya no tuvo que robarle más a las estrellas. La mezcla de historias sirve para mostrar los entresijos que tiene que resolver un director de cine: “el director es alguien a quien todos preguntan algo”, dice Ferrand, y muestra, en definitiva, una relación polimórfica -monstruosa- donde convergen mezquindades y altruismos de todo calibre. Y sirve para mostrar, asimismo, el pintoresquismo de las miserias de cualquier creación artística. La obra es divertida porque se expone a sí misma en su desnudez ridícula a veces, sacrificada en otras. La filmación se exhibe como un pasar sin casi tiempos muertos, como es, en definitiva, el producto final de la propia película. Las “etoiles” quedan minimizadas ante la multitud abigarrada y barullera de extras, asistentes y técnicos. Truffaut muestra la construcción de una escena -en el comienzo mismo de la cinta- como un mecanismo de relojería que se pone en marcha a una orden. Un extra de emergencia tras la muerte del actor que personificaba a Alexandre, que contabilizaba las muchas muertes que había tenido a lo largo de toda su carrera actoral y que se da el gusto de volver a morir -extra de por medio- aun ya muerto… y esa muerte es un problema que se entremezcla con el personaje secundario que debe salir de una piscina en malla y no se debe notar su embarazo “no declarado”. El monstruo crece en complejidad: vienen las exigencias del dinero, de la cobertura del seguro, de los acuerdos laborales… y todo eso, tan prosaico y pedestre, debe articularse con el drama de la vejez que se cierne sobre la actriz que hace de la madre de Alphonse, que no recuerda la letra, que se embriaga y que confunde, borracha, una y otra vez la puerta de salida de la habitación con la de un armario: Truffaut consigue que lo hilarante de la situación se convierta en pura tristeza cuando sobrevienen el llanto y la crisis de egoísmo, vejez o abandono y el director que debe estar también allí: en la compañía y en el consuelo. Y consigue que una nimiedad como la de un gato que se niega a tomar la leche de un plato, sea una de las escenas más recordadas por el público a lo largo del tiempo… Y Alphonse que pregunta a todos, si las mujeres son “mágicas”: uno le dice que no, otros que todas lo son y otros que mujeres y hombres son mágicos… aunque no todos. Finalmente, esa gran mentira de la obra artística llega a su culmen en la filmación del asesinato de Alexandre en manos de Alphonse, filmada a pleno sol, con un extra inesperado y filtrada para que se vea como si fuera de noche… la famosa “noche americana”.

El monstruo sigue creciendo hasta hacer su aparición en la oscuridad de ese sótano que es el edificio del cine: todo lo que se verá será el vacío disimulado, será una mentira calculada, una nada disfrazada de universo. Serán paredes y calles de cartón piedra… Será el arte como una mentira que expresa lo absoluto como verdad. El simple acto de acomodar las manos de la actriz se convierte, en el filme y en nuestras mentes, en un todo verdadero y a la vez integral y explícitamente sin contenido: nada es cierto y eso que no es cierto se convierte en la verdad que nos encanta. Acomodar la belleza imposible del rostro de Jacqueline Bisset es casi como si pudiéramos acariciarla -algo muy especial para los espectadores varones- con un pincel de mentiras para hacerla más real aún. Todo es maquillaje, todo es pose, todo es actuación: aun la verdad. Un guión: una guía gigante que debe reemplazar a algo imposible: la verdad de lo que es y que es inalcanzable.

Tal la magia del cine. Tal la magia del arte. Tal el engendro que se acerca a nuestros corazones con los ropajes de la verdad en el lenguaje de la ficción… y bajamos a ese sótano del cine a pesar de saber que allí se guarece el monstruo y no escuchamos la voz que nos dice por lo bajo: “¡…no bajes al sótano…!”. Pero igual bajamos, con nuestras rositas de maíz, a esperar a que la mentira nos devore, para así poder devorar nosotros a esa mentira… No de otra cosa se trata este laberinto sin salida de la mente humana que produce arte para hacer un mundo mejor: del mentiroso pero bello monstruo del cine…

Los actores Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Aumont, Jacqueline Bisset y Valentina Cortese en «La noche americana» («La nuit américaine», 1973)

Tráiler:

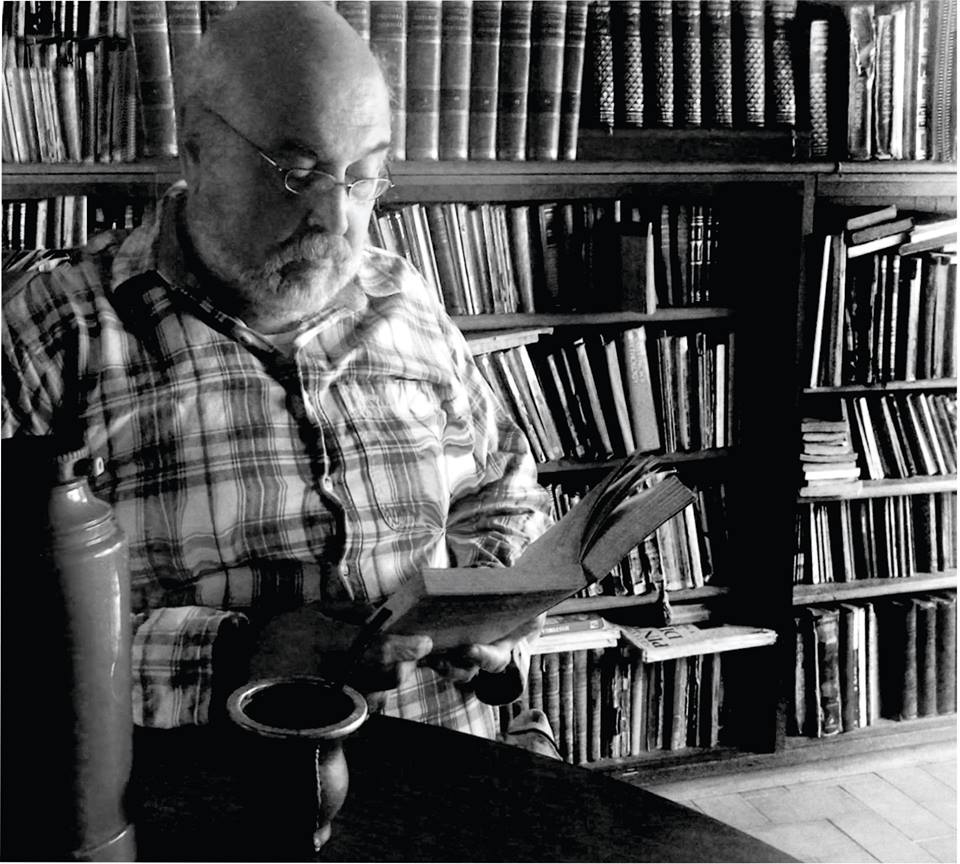

El escritor y poeta argentino Horacio Ramírez, redactor permanente del Diario «Cine y Literatura»

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban. La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”

Actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.