A continuación presentamos uno de los relatos de ficción que componen la obra «Las pistas de Lucifer» (2014), de la escritora, académica y feminista chilena, cedido especialmente por su autora para su publicación en este medio. La culpa y la vergüenza de una mujer abusada que se hace cortes con una filuda hoja de afeitar a fin de calmar su dolor y la negación de una madre incapaz de protegerla del oscuro tabú familiar, son los nudos argumentales que recorren esta bella y sugerente historia.

Por Lucía Guerra

Publicado el 25.3.2018

Hoy es 15 de agosto, día feriado porque la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen. Dicen que, por ser la madre de Jesucristo, a María se le concedió la gloriosa inmortalidad en cuerpo y alma, que estando dormida, los ángeles la hicieron ascender hacia el cielo para reunirse con la Divina Trinidad.

Como todos los años, en este día llueve a cántaros y la nieve de la cordillera llega hasta las afueras de la ciudad. Pero llueva o truene, toda la familia debe ir a la casa de la abuela para celebrar su cumpleaños. Tantas celebraciones ya en este rito que se mantiene año tras año, sin jamás haber modificado el más mínimo detalle, ni siquiera aquéllos del menú. La entrada de langostinos con mayonesa dará una pincelada de color al mantel blanco con bordes de encaje que sólo se usa para esta ocasión, igual que las copas de cristal que la abuela atesora porque son muy antiguas y pertenecen, según ella, a la larga y honorable memoria de la familia.

Todos los años la misma cena y como culminación, la enorme torta rellena con crema de lúcuma y adornada por las velas encendidas que ya nadie cuenta porque ahora se han agregado dos velas de mayor tamaño en las cuales la cera ha sido moldeada dándole la forma de un número.

Tendrá que ponerse dos pares de medias debajo de la falda de lana porque la abuela rechaza los sistemas modernos de calefacción e insiste en seguir usando sus estufas a parafina que no alcanzan a calentar todo ese viejo caserón.

Quisiera no ir… La lluvia siempre hace renacer el escozor de la culpa y el deseo, ese amasijo de sensualidad y remordimiento que se entretejen y fusionan, como el vapor de un agua muy amarga y espesa teñida por el dulzor que engendra el regocijo del cuerpo.

Empieza a ponerse las medias y al llegar a la parte superior del muslo izquierdo, detiene la vista en las cicatrices muy cercanas al pubis, a esa zona que han dado en llamar el monte de Venus. Aquellas pequeñas líneas más oscuras en la piel son el recuerdo tangible de su pecado y de su placer. De los encuentros con él, así lo ha llamado siempre en sus pensamientos aunque el hermano de su madre tiene un nombre. Antonio, tío Antonio, Toñito para esa treintena de parientes que lo consideran el más bueno y generoso de toda la familia.

Cada vez que él la arrinconaba en algún cuarto vacío allá en la casa de la abuela, esa misma noche, ella abría el cajón del velador y sacaba la Gillette que mantenía oculta entre las páginas de ese libro en edición ilustrada que contaba la vida de los santos. Con determinación, se abría de piernas y esperaba que la mano le dejara de temblar para hacer el tajo breve y certero que daría paso a las gotas de sangre. Presionando fuerte, taponeaba la herida con una mota de algodón hasta que la sangre estancara, pero el dolor punzante seguía allí mientras empezaba a quedarse dormida con la sensación de que su pecado había sido redimido.

Nunca sabía cuándo el acoso volvería a repetirse. Desde aquel día en que estaba enseñándole a nadar y ella aún no entraba a la escuela primaria, él parecía gozar el juego de lo imprevisible. Siempre la tomaba por sorpresa, en los momentos más inesperados y a veces dejaba pasar meses sin tocarla, sin siquiera mirarla mientras conversaba con la abuela a quien visitaba todos los domingos a la hora de almuerzo.

Y aunque sabía que esos encuentros secretos constituían uno de los peores pecados, al mismo tiempo, ella los deseaba. De adrede, inventaba un pretexto para irse al lavadero en el fondo de la casa o para limpiar el cuarto de huéspedes que ya nadie ocupaba. Tenía la ilusión de que pronto la abuela se iría a dormir la siesta y él, como tantas otras veces, aparecería de repente y se le echaría encima. Cuando niña, le parecía que estaba recibiendo el zarpazo de un tigre oculto entre el denso follaje de la selva y mantenía los ojos cerrados. Pero cuando entró a la pubertad, empezó a disfrutar la expresión de su rostro encendido por el deseo y todas esas caricias siempre bruscas en el apremio de una pasión prohibida.

Cada encuentro imprevisto la dejaba con la sensación de que su cuerpo acababa de florecer. Mientras él se alejaba por el largo pasillo de la casa, ella aún apoyada contra la pared o tirada en el antiguo piso de madera, vivía la plenitud de su cuerpo y se sentía feliz. Felicidad que no duraba más de dos minutos porque en cuanto empezaba a abrocharse la ropa y ordenar su cabello despeinado, la invadía el flujo siniestro de la culpa y la terrible angustia de tener que volver a entrar al orden de las familias. Ese régimen que indicaba, de manera precisa e imperativa, no sólo las pautas del bien y del mal sino también la manera de hablar y de vestirse, además de cada uno de los gestos y modales para comportarse tanto en público como en la esfera doméstica. Nerviosa, acudía al llamado de la abuela forzándose a disimular en el espacio de la candorosa cotidianeidad familiar y por el resto del día, anhelaba que la noche llegara pronto para volver a acudir al tajo de la Gillette a escasos milímetros de la última herida ya cicatrizada.

Nunca ha logrado comprender por qué requería de esta precisión, de esta simetría tan perfecta en esa zona oculta de su cuerpo… Las cicatrices en líneas convergentes y divergentes han dibujado un diseño que se asemeja al minúsculo mapa de una ciudad. Pequeña cartografía de su culpa y de su deseo. Breves trazos creados únicamente por la voluntad de quien, transgrediendo los guiones de la santa familia, creaba ese margen pecaminoso del placer.

Poco lloró ese día en que la familia consternada lamentaba el hecho de que él se había visto obligado a refugiarse en la embajada de Suecia. También derramó apenas un par de lágrimas cuando acompañó a la abuela a la oficina del embajador para entregarle el dinero del viaje a Estocolmo donde él permanecería exiliado para escapar de las persecuciones de la dictadura militar. Desde entonces, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, fluían el llanto y las exclamaciones adoloridas. Ella, para no desentonar en ese escenario creado por el resto de la familia, también lloraba sin saber si lo hacía por la nostalgia y el vacío que sentía su cuerpo o por esa inesperada liberación que le producía tanto alivio. Por fin no tendría que sufrir los abandonos de él, siempre tan inesperados, porque ahora enfrentaba un abandono definitivo y sin incertidumbre alguna.

Termina de envolver el regalo para la abuela y decide no seguir recordando. De prisa, coge la cartera, cierra la puerta de su departamento y entra al automóvil. Debe manejar hasta el otro extremo de la ciudad bajo la lluvia que no cesa y pone en carne viva el escozor enervante del remordimiento y el placer.

Cuando llega a la casa de la abuela ya sabe de antemano todo lo que allí ocurrirá. Como todos los años, en el jardín de la entrada han puesto la guirlanda de luces de colores que se encenderán justo después que la anciana apague las velas de la torta. Han llegado casi todos y la abuela sentada en su sillón, sonríe y conversa muy contenta, como siempre lo hace cuando está rodeada por la familia. Ahora ya no tiene la energía para ir y venir por la casa atendiendo a sus invitados, pero igual está pendiente de cada uno. Interrumpe la conversación para indicarle a una de las empleadas que le traiga una bufanda a Pedrito porque se puede resfriar y a la otra empleada le dice que se acuerde que Rosa María únicamente toma gaseosas sin azúcar y que a los niños no les sirva consomé porque no les gusta tomar sopa. A menudo, le sonríe a algún miembro de la familia, le brinda un elogio y le pide que se acerque para darle un beso.

Ese día cumple ochenta y cinco años y aunque está bien de salud y su mente sigue lúcida, la voz se le ha debilitado bastante en estos últimos meses. Además, como ha bajado mucho de peso, en su rostro sobresalen los pómulos y sus ojos parecen haberse hundido en las cuencas ahora tan bien delineadas.

Entre las paredes de la casa, hay sólo risas, abrazos y palabras cariñosas. La abuela y toda su familia están felices, tal como lo han estado en este largo abalorio de celebraciones cada 15 de agosto, día del tránsito de la virgen a la inmortalidad en cuerpo y alma porque, por haber dado a luz al Hijo de Dios, en recompensa divina, su cuerpo no pasó por las putrefacciones de la muerte. Cada vez que la abuela le hablaba de la Virgen del Tránsito, decía que ése era el premio que se merecían todas las madres dedicadas a sembrar el bien y la bondad entre todos aquellos que nacieron de su vientre. La abuela había criado a sus hijos con el lema de ser siempre hermanables y solidarios, de mantener incólume la unidad de esa familia que fue creciendo con la llegada de los nietos y bisnietos. “Mi único mérito en esta vida ha sido mantener a la familia siempre unida”, declaraba en repetidas ocasiones. Y con cierto orgullo porque le parecía que iba a decir algo inteligente e ingenioso, agregaba que ella era como una araña luminosa que había construido la más perfecta y armoniosa red familiar.

Para no ofenderla ni hacerla pasar malos ratos, se le ocultaban las numerosas riñas y conflictos dentro de la familia, como secretos en cofre sellado. Todos estaban dispersos y apenas se hablaban porque esos lazos de familia que ella había tejido con tanto empeño, se habían destruido. E incluso aquellos que no habían participado en ninguna disputa, optaron por la indiferencia para no saber nada de los otros miembros de la familia. Lo único que ahora los unía era el amor hacia la abuela y por este motivo, el día de su cumpleaños volvían a reunirse y a tratarse con cariño en una puesta en escena que se realizaba solamente una vez al año.

–Avisen en la cocina que es hora de servir la cena –ordena la abuela. Pero antes de sentarnos a la mesa, hagamos un brindis. No por mi cumpleaños que ya he cumplido muchos… Brindemos por nuestra familia, tan sólida como la cordillera de los Andes, verdadero bastión de nuestra patria.

–¡Bravo, abuelita, bravo! –exclama el primo Juan y todos hacen eco con sendos aplausos.

–Parece que ahí viene alguien, mamá –dice la tía Amanda que está cerca de la ventana.

–Imposible, niña. Ya estamos todos. Por eso, acabo de ordenar que se sirva la cena.

–¡Claro que viene alguien! –replica ella. Y trae un regalo tan grande que no se le alcanza a ver la cara.

Una de las empleadas sale a recibir a la visita y cuando toma el paquete, el grupo que ahora se ha congregado frente a la ventana, lanza exclamaciones de sorpresa y alegría.

–¡Es Antonio, mamá! ¡Antonio! –gritan jubilosos y corren hasta la puerta para salir a su encuentro.

De pie frente al viejo mueble de la cristalería, ella se limita a observar. Todos parecen estar viviendo el más conmovedor episodio de un melodrama basado en las vicisitudes de una familia con un largo historial de separaciones no deseadas. E inmediatamente después, se dará el desenlace donde todos quedarán felizmente unidos.

–¡Pero mijito por Dios! –exclama la abuela reprimiendo un sollozo. Tendrías que haber avisado… Aquí estamos todos a punto de sufrir un ataque al corazón por esta emoción tan fuerte.

–Quería darte una linda sorpresa, mamita querida –responde él, llenándola de besos. Ahora que la dictadura tiene los días contados porque muy pronto va a caer, anularon la nefasta “L” del pasaporte que nos prohibía volver a entrar al país. Y aquí estoy, ¡listo para abrazarlos a todos! –exclama con ese entusiasmo juvenil que ella tan bien conoce.

La abuela se abre paso entre el tumulto de la familia a la espera de abrazar al hijo pródigo y vuelve a sentarse en su sillón.

–¡Ángeles benditos! ¡Ya se van a cumplir quince años de dictadura! –murmura con la voz entrecortada. Quince largos años sin ver a mi Toñito, a este hijo mío que es sangre de mi sangre… Desde el día en que nació, ha sido una verdadera bendición para toda nuestra familia.

Siguiendo la tradición, la abuela asigna el asiento que le corresponde a cada uno y ella queda frente a él en uno de los costados de la cabecera donde la anciana atenta sigue impartiendo instrucciones. Él no la ha mirado a los ojos ni siquiera en el momento en que la saludó. Ahora elude su mirada mientras acaricia la mano de la abuela con la ternura de un hijo devoto.

Ella podría hacer lo mismo. Prestarle sólo atención a la abuela que se interpone entre ellos dos. No sabe de dónde saca valentía para observarlo. Con el paso del tiempo, ha engordado y tiene la cabeza cubierta de canas. La tez pálida de quienes viven en los países nórdicos le ha hecho perder su apariencia deportiva… No… No es la falta de sol sino el inicio definitivo de la vejez que ya está patente en el entrecejo y la comisura de los labios. Está viejo y ha dejado de ser apuesto… Cuando todos elevan su copa para hacer el primer brindis de la cena, ella se atreve a exclamar: “Este brindis es ¡por la abuelita y por el tío Antonio!”. Lo dice en tono familiar y afectuoso, pero tras esa exclamación, se desliza un caudal desafiante que es también sarcasmo soterrado. Ese hombre sentado frente a ella le malogró la vida, tronchó toda inocencia cuando aún no había aprendido a leer y escribir. (En sus clases de natación, él la manoseaba, la agarraba de los hombros para que se sumergiera en el agua y al ayudarla a salir a flote, la apretaba contra su cuerpo para que ella sintiera la protuberancia de su miembro bajo el traje de baño). Ese hombre que ahora lanza una carcajada, antes de echarse el primer bocado de la porción de pavo al horno que la abuela ha puesto prolijamente en su plato, le tendió la emboscada que la ató en cuerpo y alma al placer incestuoso sumergiendo su conciencia en el fango de la culpa.

Lo vuelve a mirar sin sentir esa ansiedad que le hacía palpitar el corazón.… En un súbito oleaje, la inunda la rabia que le endurece los músculos de la espalda y no le permite tragar el puré cubierto de salsa de ciruelas con nueces que tiene en la boca… Carraspea y toma un sorbo de vino mientras la abuela le dice: “Ay, Alicita. No te vayas a atorar que es muy peligroso”. Y se pone a contar la historia que ya tantas veces ha contado del jardinero que se atoró con un pedazo de longaniza y murió abruptamente. Mientras habla la abuela, ella mira uno por uno a todos los comensales y toma una decisión. Hará público ese secreto que ha llevado como una pesada carga para que toda la familia sepa que tío Antonio, Toñito, le impidió a ella, por el resto de su vida, ser la mujer que naturalmente vive el sexo y el amor. Su sombra pecaminosa siempre interfirió, como una maldición, en las relaciones iniciadas con cualquier otro hombre. Y por su culpa, está condenada a la soledad…

Siente el impulso de ponerse de pie, pasar por detrás del asiento de la abuela y agarrarlo a cachetadas… No… Lo que debe hacer es pararse encima de la mesa, subirse la falda y bajarse las medias para mostrarle a esa “familia ejemplar”, como la define su abuela, las cicatrices que tiene en los muslos. Contará en detalle cómo a los manoseos en la piscina, se agregaron besos en la boca, al principio breves roces cariñosos que, poco a poco, se fueron convirtiendo en besos apasionados. También les contará a través de un minucioso inventario, cómo la penetraba, siempre en una pose diferente y en los momentos más imprevistos.

–No se hagan ilusiones –está diciendo el tío Roberto. El tirano de Pinochet no va a recibir ningún castigo… Morirá tranquilamente en su cama, como el más justo de los seres humanos.

–¡No quedará impune! –declara la abuela con firmeza. Ese badulaque no se escapará de la justicia divina en la vida eterna donde cada uno recibe el premio o el castigo que se merece… ¿Verdad, Alicita? Te noto un poco distraída esta noche, mi linda.

–Es que mañana tengo que viajar muy temprano a Buenos Aires –responde. Casi en la madrugada y para resolver asuntos muy urgentes.

–Eso es lo que pasa con las mujeres exitosas como tú –le dice él, haciéndole el mismo guiño de complicidad de aquellas tardes cuando le daba un breve palmoteo en las mejillas, antes de dejarla sola y alejarse por el pasillo.

Por fin está mirándola a la cara, frente a frente y únicamente separados por la abuela que se ha puesto a alabar los méritos de su carrera de empresaria, tan llena de asuntos importantes y viajes a distintos países. Ella le sostiene la mirada y siente ganas de decirle a gritos que es un perverso, un repugnante pervertidor de menores… Y el placer de su propio cuerpo, ¿no había sido igualmente perverso?… En la infancia le gustaba ese juego secreto, como él lo llamaba, porque entre todos los otros niños, ella era la única que compartía ese secreto con su tío, siempre tan dicharachero y divertido. Pero escasos años después, se convirtió en su primer amor, en ese amor que la hacía suspirar e imaginar que él la llevaría a una isla lejana donde se casarían y vivirían unidos para siempre… Entre el bullicio de la cena, se pregunta quién habrá inventado el tabú del incesto… Hace unos días, leyó que en la sociedad de los antiguos egipcios, se casaban entre hermanos porque no existía tal prohibición. . . ¿No residiría, tal vez, la perversión en el hecho mismo de haber convertido el incesto en un pecado abominable?

Es la primera vez que se hace estas preguntas y él ha dejado de mirarla. Ya no la mirará por el resto de la noche… Baja la cabeza y piensa que más allá de todo cuestionamiento, está esa inocencia que él emponzoñó… Aprieta los labios y vuelve a sentir que la envuelve una ráfaga de ira. Debe contarle a la familia el secreto que ese hombre le impuso. Se pondrá de pie… Todos pensarán que esta vez es ella quien está a cargo de decir el discurso que todos los años un miembro de la familia pronuncia, justo antes de que la empleada traiga la torta con las velas encendidas. Lo dirá todo. Su secreto y aquellos otros secretos que la familia ha ido construyendo con sus disputas y malentendidos.

–Ya saben cuán inmenso es mi amor por todos ustedes –está diciendo la abuela. Pero Alicita es mi regalona, por algo se crió conmigo.

Alarga su mano, un tanto temblorosa y surcada de arrugas, para acariciarle la mejilla y le brinda una sonrisa. Como siempre, la mira con ternura, pero en sus ojos ella ahora descubre el pozo de ingenuidad y candidez de aquellos enclaustrados y protegidos por todo orden. De nada vale contar los secretos de la familia… y mucho menos vale revelar su secreto con la ilusión de que, después de tantos años, se dará un desenlace que impondrá la justicia. No… No habrá justicia… Las historias incestuosas no poseen la alternativa de ningún desenlace. Simplemente se deslizan por la región de lo oculto y cuando la víctima se atreve a hacer una denuncia, el victimario utiliza diversos recursos para refutar la verdad… Ese hombre que ahora deposita la servilleta sobre la mesa, ese él que se incrustó en su existencia, lo negará todo y la familia, hasta los niños que están sentados en las otras dos mesas, creerán que ella está borracha por tanto brindis o que, definitivamente, debe seguir un tratamiento siquiátrico.

Se levanta y le da un beso a la abuela pensando que el rol que se inventó de araña luminosa fue un verdadero fracaso. Le hace cariño en el pelo que ha perdido toda frondosidad y la imagina como una anciana aferrada al débil mástil de un barco que ha naufragado en medio de una tormenta. Es preciso callar, ceder al silencio. Debe callar para que la abuela muera creyendo que fue una santa matriarca y que la justicia divina castigará a los malos y premiará a los buenos. Tal vez piense, en su último suspiro, que una comitiva de ángeles está esperando cerca de su lecho para llevársela al mismísimo cielo.

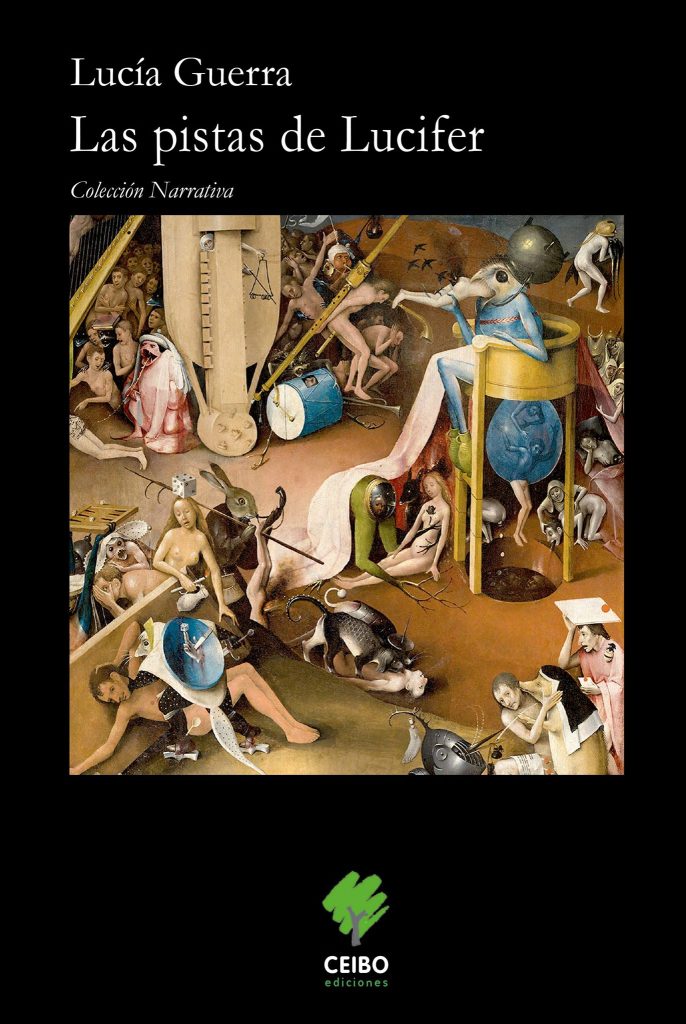

Los relatos de «Las pistas de Lucifer» (Ceibo Ediciones, Santiago, 2014)

La escritora y académica chilena Lucía Guerra (1943), quien vive actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos

Lucía Guerra (Santiago, 1943) es una escritora y crítica chilena, que ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Casa de las Américas en la categoría de ensayos (doblemente en 1994 por “La mujer fragmentada: Historias de un signo”, y luego, en 2013, por “La ciudad ajena: Subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano”), el Premio Gabriela Mistral por la novela “Más allá de las máscaras” (1992); y el Premio Letras de Oro, de 1991, en los Estados Unidos, y el Premio Municipal en Chile, al año siguiente (1992), ambos, por los cuentos de “Frutos extraños”. Sus títulos han sido traducidos al inglés, al alemán, al italiano, al portugués y al sueco. También es profesora de la Escuela de Humanidades de la Universidad de California (EE.UU.), y una de las mayores estudiosas de la obra de María Luisa Bombal a nivel mundial.

Imagen destacada: Los actores John C. Reilly y Melora Walters en un fotograma del largometraje «Magnolia» (1999), del realizador estadounidense Paul Thomas Anderson