Hace exactos cuatro años, se estrenaba en Chile el largometraje anual —correspondiente a 2016— rodado por el realizador neoyorkino, y podría decirse que esta obra es una síntesis de los motivos artísticos que han impulsado la filmografía de su autor: la abstracción audiovisual acerca del amor a la vida, lo incomprensible del destino, la permanencia del pasado en nuestro imaginario, un homenaje a la literatura de Francis Scott Fitzgerald, y la esencia del romanticismo ingenuo y poético. Además, la actriz Kristen Stewart luce como una musa incomparable.

Por Enrique Morales Lastra

Publicado el 8.1.2021

“Nunca había visto unos ojos como aquellos. Sin vacilar, entablo conversación con la desconocida, admito por lo demás que esperándome lo peor. Ella sonríe, pero muy misteriosamente y diría que como si supiera lo que se hacía, aunque en aquel momento yo no pudiera imaginarlo”.

André Breton, en Nadja

El infatigable y genial Woody Allen (Nueva York, 1936), no se cansa de soñar con encuentros furtivos, declaraciones lúdicas en la barra de un restaurante, paseos en el Central Park a la sombra de la luna, y con referencias a hermosas secuencias del séptimo arte de décadas pasadas: los hombres y las mujeres de sus elencos, se unen nuevamente, con otras figuras humanas que se prometieron allá a lo lejos, una adhesión pura y verdadera.

Café Society (2016), asimismo, es una cinta de exploraciones y parámetros estéticos audaces y satisfactorios.

Los colores y el foco, la luz de la fotografía, en suma, adquieren el tono satinado de una pieza rodada en los años 30 (en semejanza al efecto visual del ya dejado de lado, estilo del Technicolor): la música, también, abraza casi la totalidad de las escenas con jazz, en compañía de melodías que inspiran sentimentalismo y afanes eternos.

La cámara se mueve con técnicas de vanguardia, y el montaje tributa a la década ya citada, a la tercera del siglo veinte. Jesse Eisenberg (Bobby), corteja a Kristen Stewart (Vonnie) llevándola al cine, a ver juntos una película.

Entonces, del encuadre se apodera una escena de La vestida de rojo (The Woman in Red, 1935), en donde Gene Raymond, seduce a Barbara Stanwyck, valiéndose de los acordes pronunciados por una guitarra bajo el brazo. Sutil, y un efecto de referencialidad “lograda”, que resulta.

Un estilo que determinará conversaciones, enunciaciones varias, acerca del cariño y de las relaciones que pueden surgir entre un hombre y una mujer: la ilusión, pensar de la nada y constantemente en el otro (a), sin motivo alguno y aparente.

En esa esfera de comprobaciones, el presente es un título que aborda temáticas “caras” a la literatura norteamericana de la época circunscrita y ya transcrita: baste decir que Bobby asemeja a un Jay Gatsby cualquiera, en la persecución de la fama, del dinero, del prestigio, y del amor eterno, cándido, transparente, inalcanzable.

De esa forma, además de su implícita valoración dramática, Café Society exhibe detalles audiovisuales que el trabajo de Allen ha perfeccionado con sus últimas entregas: movimientos sutiles y constantes del lente, que buscan romper el eje de orientación cardinal, planos ambiciosos, ángulos que se esfuerzan por expresar una intimidad sensible, profunda y arquetípica: la de un pareja que se enlaza en la comunión de un instante, que aspira a forjarse en latencia y perpetuidad.

Una historia coral (la de una familia judía del Bronx) intensa y entretenida. Los diálogos son ingeniosos, rápidos, contundentes en su fuerza argumental y literaria.

Y el nacimiento de una pasión (relatada en sus minucias por una voz en off), se complementa en el universo de la trama con las biografías particulares de ese clan, la de sus hijos, y la de los personajes que les rodean con mayor importancia y trascendencia, en los mandatos del guión.

Kristen Stewart se consagra como una actriz multifacética, bella, y de ensueño. Su talento le permite enfrentar roles tan diversos y versátiles, que su encarnación de Vonnie destila hambre de gloria y de confusa feminidad: ese estado de indecisión y de volatilidad, que caracteriza a las decisiones originales y cumbres, de un individuo y su trayectoria vital.

Eisenberg sucumbe ante su fragilidad y hermosa compenetración dramática: la de gestos, miradas, y esa raya de los ojos, que citan a lo mayor y alto, a que puede respirar con sus proyecciones un hombre: amar a una mujer, en igualdad de condiciones, respeto, fidelidad, pasión y lealtad. Eso piensa Allen, por lo menos, con irónica y a veces jocosa ingenuidad.

La cámara, entonces, grafica esas emociones: Bobbie y Verónica (Vonnie) caminan por una playa de California, se besan espontáneamente, renace el deseo, y se recuestan a acariciarse púdicamente sobre la arena.

El mar mece tranquilo ese momento, la banda sonora eleva las ansias hacia lo etéreo (¡puro jazz!), y el primer plano de una cámara, que hace ver gigantes y cercanos a los amantes: sólo reales gracias a la seducción de lo «cinético», en una oda a Ingmar Bergman y a su Un verano con Mónica (1953).

O en los paseos por Beverly Hills: la compañía del ser amado, se manifiesta en los códigos sensoriales (y audiovisuales) de la admiración, y de una mirada que expresa veneración sincera y honesta.

La identidad de un norteamericano de origen hebreo, la dualidad entre dos ciudades antagónicas en su urbanidad, costumbres y espíritus cosmopolitas: Los Angeles y Nueva York.

Aspiraciones y esperanzas que contradicen la desilusión y la pesadumbre que sobrevendrán con posterioridad, porque el centro del cine de Allen, vuelve una y otra vez, en torno al mismo punto: a la reverberación poética y audiovisual, de lo que un hombre, siempre anheló y quiso, realizar con una chiquilla.

Eisenberg y Stewart beben vino blanco en una terraza situada en el Central Park, y son las primeras luces del amanecer: la escena evoca a Manhattan, cuando departen al lado del puente de Queensboro, también al alba, los roles de Allen y de Diane Keaton.

La pareja integrada por los primeros (casuales reemplazantes de ese dúo “histórico”), hablan, piensan, se prodigan halagos, comparten declaraciones, admiraciones y confesiones. Vonnie se sorprende de que puedan efectuar todas aquellas situaciones juntos, con Bobbie, sin haberse acostado antes siquiera.

Es la transparencia, el misterio, la literatura, la filosofía que asalta en cada escena, de la filmografía de Allen.

El pasado que perdura, que insiste en recordarnos lo errado de nuestras más importantes elecciones, la meditación, la melancolía, el amor a la vida que exhalan los fotogramas de Café Society: discusiones acerca de religión, de la inmortalidad, del absurdo, de la muerte que amenaza con destruir cualquier atisbo de permanencia y de voluntarismo. Sin Dios, ni ley superior, salvo la que dictan las costumbres, y el poder de la temporalidad persistente.

Mirar a una mujer, compartir con ella. Otra de las claves del cine de Woody Allen. Pensar en voz alta, aspirar a un encuentro sensual y espiritual, enmarcados en un sólo estadio amoroso, “stendhaliano” y surrealista, en idéntica perspectiva.

Las vueltas de la vida, el fracaso de una expectativa. Y esa raya de los ojos, que jamás besamos, empujará nuestras imaginerías más auténticas: el romanticismo que anunciaban ciertas películas, enfermándonos de poesía, como esa cuyo título se escribía en líneas anteriores: Gene Raymond cantándole a Barbara Stanwyck, en The Woman in Red.

Y la introspección, por qué me rechazó, por qué escogió a otro, y la memoria de esa mano, que aprisionaba las huella dactilares de la enamorada que se tenía al frente.

En efecto, Café Society es una cinta que intenta perpetuar audiovisualmente ese momento, segundo inaudito: el del amor en fuga, en estado puro y de promesa, bajo el vestido de una historia que no le hubiese desagradado rodar, para nada, al inmortal François Truffaut, sin ir más lejos.

¿Cómo podremos amar y soñar, entonces, cuando ya no tengamos ni a Woody Allen ni a sus insistentes filmes anuales, en nuestra tediosa rutina?

***

Tráiler:

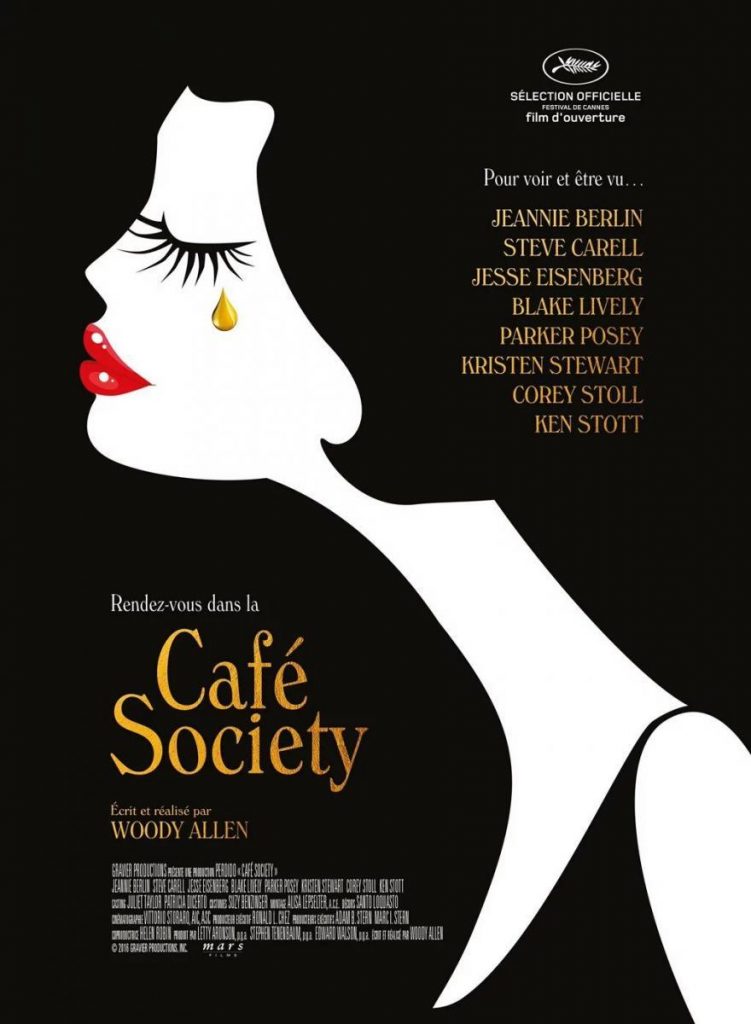

Imagen destacada: Cafe Society (2016).