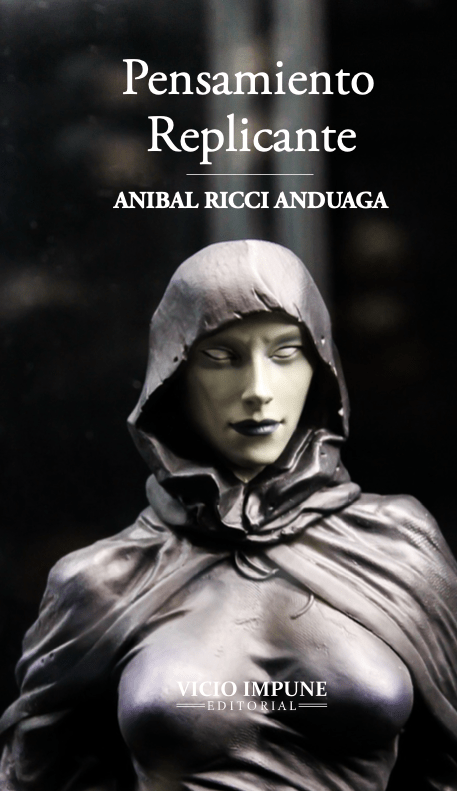

Con este libro de cuentos que acaba de presentar hace tan solo unos días en un restaurante de comida francesa de la ciudad de Santiago, el escritor nacional Aníbal Ricci prosigue con su audaz búsqueda estética y literaria —de evidentes tintes autobiográficos—, y la cual se interna a través de las cartografías ocultas tanto de la mente humana como de su atormentada biología corporal.

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado el 9.7.2025

En la colección de narraciones que conforman Pensamiento replicante, Aníbal Ricci Anduaga (1968) nos vuelve a sumergir en diversas zonas del dolor físico y psicológico.

Como en escritos previos, estas regiones concentran la actividad humana actuando como circuitos cerrados, muy cargados, críticos, adictivos, destructivos, inevitables e impostergables; a veces trampas, a veces refugios o momentáneos santuarios.

La personalidad entera es usurpada por estos circuitos cerrados por donde circulan las voces narrativas, las cuales funcionan como voceros de un sinnúmero de denuncias que forman el paisaje social, principalmente urbano, que nos confina.

Tal como en la muerte del padre primordial que describe Freud, aquí también se funda una cultura propia, con leyes sociales internalizadas por los hijos, que deambulan entre la culpa y la reivindicación al estilo «mi existencia es mi resistencia».

Toda una organización social, patriarcal, es impugnada en estos cuentos, partiendo por sus orígenes arquetípicos: «Escribe como profesional, deja escapar a la princesa del castillo y escribe, aunque sea para enojar a tu padre», leemos en «Dostoievski».

En «Siempre por amor» también está presente la figura paterna como símbolo de dominación, vigilancia y castigo: «en el funeral de la abuela, mi padre dijo que no es bueno llorar porque las almas se quedan rondando la tierra».

«Maldito Kafka», que evoca a un escrito fundacional («La carta al padre»), es otro cuento que nos remite a las hordas primitivas y, en él, surgen mentores y padres artísticos, canalizados a través del cine, el séptimo arte, como institución única a la hora de formar criterios y educar.

Aquí se cruzan clásicos como Orson Welles, Anthony Perkins, figuras tanto precursoras e inigualables. En «Maldito Kafka», podemos ver cómo la maquinaria averiada (del automóvil) funciona en tanto desplazamiento hacia el cuerpo frustrado del protagonista.

Frecuentemente los cuerpos estimulados o experimentando reacciones que dan cuenta de estados alterados, devuelven la imagen del contexto social en el que intentan mantenerse. De este modo, la realidad nunca es experimentada ni en su totalidad ni de manera objetiva, eso es imposible.

De hecho, es la misma noción de realidad la que se desprende de su significado, porque ya no es posible confiar en las percepciones. En «Laberinto» hacen su emergencia los psiquiatras, que: «dan fármacos que intentan torcer la realidad».

La realidad puede ser aterrizada a través del arte; puede ser representada y, aunque en este juego de reducciones perdamos alguna esencia, no deja de ser valorable contar con este recurso, muchas veces terapéutico: «El arte da respiros», expresa la voz narrativa.

Más padres creadores vuelven a reclamar su presencia a través del séptimo arte: Tarkovski, Cronenberg. El respiro lo brinda la educación que provee de competencias y da agencia a la voz narrativa, siempre tambaleando en precipicios de tentaciones peligrosas y sobrevolando abismos terribles.

Así, el diálogo instructivo con el arte permite una proyección; permite posicionarse en un rol de espectador de los escenarios urbanos como privilegio y placer superior al que promete el contacto real de una conversación entre amigos.

Esta arma de doble filo, que fluctúa entre la individuación y la alienación, es parte del paquete «sociedad» que se dibuja en los relatos.

El consumo que ha colonizado nuestra psique

Aunque repudiable por el modo en que tiende a la prostitución de las ofertas, la sociedad no se puede abandonar; en ella pueden hallarse salvaciones, pero nunca hay certeza de su autenticidad y resulta difícil diferenciar entre los abundantes discursos espurios.

En nuestra comunidad conviven lo divino con lo mecánico: «La artrosis me está matando», afirma la voz narrativa en «El color de la felicidad», cuento donde se cruzan espíritu y maquinaria; se contamina lo espiritual al ser cursado por la tecnología.

Con todo, en la iglesia las pantallas muestran imágenes de la virgen y de Jesús. Es tal la degradación, la voz narrativa dice: «Antiguamente pensaba que Dios no tenía nombre ni rostro, pero ahora estoy colmado de las imágenes que proyectan en la iglesia».

Hacia el final de este relato, el protagonista asiste al funeral de un nieto: «La muerte parecía ser fuente de sufrimiento para mi familia, de verdad no los entendía. En la televisión no existían los viejos y la muerte era un tema vedado».

Vemos cómo el cuerpo emprende una peregrinación, transitando entre locaciones que adoptan la forma de portales de expiación, y en búsqueda de asideros y acomodos que nunca resultan seguros y que suelen ser provisorios. Más bien, los cuerpos consiguen una adaptación disociada, devolviendo la imagen especular imposible de digerir para seres alertas y sensibles.

En «Siempre por amor» por ejemplo, leemos: «Años en distintas empresas me enseñaron a desconfiar del prójimo y provocaron sucesivas depresiones». La alienación es acompañada por pornografía, drogas: opciones que facilita el mercado para el flujo monetario, garantizando satisfacción a través de una rápida sedación y de su efímero elíxir.

Se trata de salidas extremas para situaciones extremas y, por lo tanto, los costos son altos y se disparan hacia distintas posibilidades de somatización.

En «Rumbo a Concón», acontece en su protagonista lo que interpreto como una violación de sí mismo: lo que penetra en su nariz es un eco de la penetración que se actúa en la película pornográfica que miran en la pantalla los personajes y que, a su vez, sugiere la penetración de todo un mercado de consumo que ha colonizado nuestra psique.

Así, el protagonista busca saciarse lamiendo distintas superficies del motel en un intento de acoplamiento fallido: por más oferta, el mercado no consigue aplacar la sed de sentido. Los materiales duros rechazan la carne; hieren el cuerpo y lo instan a huir.

Los seres humanos son animales que añoran

¿Huir hacia dónde? Un escape literal hacia los focos de la marginalidad con sus vitrinas de anestésicos es insatisfactorio; resulta en más angustia y desencanto, y un escape hacia las ofertas ideológicas, religiosas, más que ser una vía de asistencia, parece contraproducente.

En «Escotilla» (donde el narrador confiesa: «El amor es difícil cuando enfermas»), se cuestiona: «¿Será necesario destruir al escritor para que surja el relato prístino?». Aquí se apela a Dios, a una tradición que no calza con la actualidad del predicamento humano: «¡Dios, permite que llegue al límite!».

Luego: «Dios no quiere que lo logre». Y a la hora de buscar ayuda oficial, la realidad es cruda: En «Eclipse» la voz nos dice: «Desde que volví soy otra persona, mis recuerdos no son confiables» . Y en «Espiral» vemos que no hay apoyo oficial para quienes sufren mentalmente: «Fonasa tiene cinco especialistas para cubrir la sanidad mental de la región entera».

Estas denuncias son recurrentes en la narrativa de Ricci, y en esta colección él extiende sus fronteras para hacernos partícipes de una crítica más amplia social, psicológica y existencialmente hablando.

Así, en el cuento que da título al volumen la voz reflexiona sobre el distanciamiento, la irrupción desorbitada de la tecnología y el modo en que distorsiona y destruye nuestras relaciones afectivas: «Cada vez es más difícil conversar con mis hijos», dice.

El conflicto generacional es probablemente hoy mucho más complicado; padres, hijos, nietos, todos están suspendidos en una señal inmanejable que, en el cuento, se manifiesta como un contagio que anticipa un apocalipsis.

De esta forma, en el cuento «Siniestra venganza» vemos que la opción de una carrera históricamente prestigiosa ya es vista como perniciosa: «Nuestro hijo tiene facilidad para las matemáticas, capaz que estudie ingeniería y se vuelva loco como mis compañeros».

La alienación que extrema la tecnología se palpa también gracias a la mirada que se despega de la tierra para elevarse a otras latitudes, como en el cuento «Marte». En él se augura el reemplazo de un universo completo de trabajadores humanos por avatares: «Desde que inventaron los dispositivos de traducción nunca más dependimos de los idiomas».

En efecto, las máquinas han tomado el poder y se encargan de verter su propaganda sociológica (en palabras del filósofo y sociólogo francés Jacques Ellul) y los cuerpos ya viejos rescatan memorias a través de la nostalgia: «¿Te acuerdas de los políticos que luchaban contra el lucro?».

Al desencanto se une la confusión y la imposibilidad de leer objetivamente el entorno social: «Ya no podemos imaginar, las imágenes de la red se superponen unas a otras».

El último cuento, «Dron», es otro ejemplo de cómo el cuerpo es avasallado por discursos degradados y por las tóxicas sustancias que salen en su auxilio. Aquí la búsqueda de placer sexual es una mercancía nítida, una vez que la unión como impulso por perpetuar la especie ya es innecesaria, un residuo o, más bien, un síntoma histérico que se resiste a claudicar.

Con todo, es precisamente esa animalidad la que se pronuncia como la definición de lo humano, de ese contacto que se ha perdido entre pantallas y bajo la vigilancia de los espeluznantes drones: «El dron explotó y su mente se trasladó al futuro. Desde una sala oscura dirigió la operación y acabó con los mandatarios y todas sus estrategias. El planeta fue devastado en ese segundo definitivo. El implante era defectuoso y el daño cerebral abrió un portal».

En «Dron» se transparenta aquella ingeniería que ha construido nuestra sociedad y que, aterradoramente, no puede sino engendrar su propia hecatombe:

«Los cuerpos humanos no pudieron gestar nuevas vidas, los organismos ya se alimentaban de desperdicios radiactivos y pronto procesaron alimentos químicos que alteraron la biología molecular. La distinción sexual dejó de importar y a futuro los ciborgs adoptarían un aspecto femenino, más simbólico que funcional».

Pero es importante que el relato concluya con una mirada nostálgica hacia ese pasado más orgánico y primitivo. El filósofo Diego Garrocho, en su libro Sobre la nostalgia, escribe: «El ser humano es un animal que añora. De las muchas descripciones que históricamente se han dado para definir la esencia de lo humano habrá de reivindicarse nuestra singular experiencia del tiempo y la memoria».

En las líneas finales de «Dron», el último cuento de Pensamiento replicante, se repasa aquel éxtasis, que es tanto defecto como añoranza, que: «algunos suponían lo más cercano al sentir del homo sapiens cuya última búsqueda era el encuentro y unión con otro ser».

Como añade Garrocho en su ensayo: «Esa toma de distancia con respecto al tiempo que se evoca es la distancia necesaria para contemplar una época con nostalgia y añoranza, y la que se necesita para transformar el mundo, en un intento de recuperar lo perdido».

***

Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).

Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión, Corral y La casa de las arañas, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.

Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Pensamiento replicante» (Editorial Vicio Impune, 2025)

Nicolás Poblete Pardo

Imagen destacada: Aníbal Ricci Anduaga.