Situada en el cotidiano claustrofóbico de Sofía, «Lóbulo» construye un mundo que poco a poco se desdibuja por las obsesiones creadas por una voz telefónica desconocida, que no sólo perturba la mente femenina, sino que invade todo el espacio narrativo. Los personajes de la novela de Eugenia Prado, ven socavar paulatinamente su entorno por una multiplicidad de voces que actúan perturbando la textualidad y cuestionan su proceso de lectura. Así el lector se ve sometido a progresivas tensiones producto de una narración que persistentemente tironea la posibilidad de una trama lineal. Una historia malversada que pone de manifiesto, a través de espacios fisurados por un erotismo corrosivo, la imagen metafórica que emana del proceso escritural. Cuando el siglo recoge su mantel de huesos.

Por Eugenia Prado Bassi

Publicado el 19.7.2018

Capítulo 1 / Primeros esbozos

El dormitorio comunica con una calle principal, la mayoría de las veces el ruido de los autos no le permite dormir hasta muy tarde. Esa noche, especialmente esa noche, el bullicio de la ciudad le parece en extremo inquietante. La veo tendida en la cama. A través de las cortinas algunos rayos de luz caen rebotando sobre las paredes, ella cierra los ojos, evitándolos. Un vehículo atraviesa la calle, la mujer puede sentir el resplandor de los focos a través de los párpados semicerrados. Irritada se levanta y camina en dirección a la ventana. Los autos avanzan demasiado rápido, la rapidez la confunde. Detiene los ojos en la vereda de enfrente, un hombre está descansando junto a un poste de alumbrado público, se queda mirándolo, intranquila… él la enfrenta. Cuando el hombre dirige los ojos hacia ella, la mujer se turba, inmediatamente cierra las persianas.

El techo.

Se acuesta, con la certeza de un acto inútil, ni siquiera la oscuridad más absoluta permite el sueño reposado. La veo acurrucada entre las ropas de la cama, la veo abandonada al recorrido de las sábanas. Hurgando en los espacios más alejados se busca, ella abre las piernas, luego los dedos de los pies, una forma de sentir más plenamente cada espacio de su carne. Bastaría con relajar el cuerpo, bastaría eso apenas para estar tranquila, piensa.

El techo descascarándose.

Se estira y esquiva todo pensamiento. Suficiente sería aquietar y aquietarme, suficiente apagar el calor de la noche, pero la cabeza divaga entre la suavidad y el desvelo, demasiados son los días sin vencer el insomnio. Las ideas se anticipan, como precipitándome en algo incierto, las ideas se me anticipan precarias.

Un zumbido. Un sonido ciego localizado en algún punto del techo. Un zumbido de alas torpes. Cerca puedo verla intentar, la veo acercarse como si quisiera descifrar la agonía del movimiento que cae como un eco transparente muy adentro de sus tímpanos. La veo detenida. Sin alterarse. Ella está quieta, quieta con ese zumbido de alas, percibiéndolo allí, cerca del techo. Detenida se queda viéndolo, el insecto está atrapado en la tela de una araña, un diminuto insecto que lucha contra el peso de su propio cuerpo. Más cerca de aquella maraña de tela y tejido, la mujer puede advertir la belleza de un acto cruel. El cuerpo azul tornasolado, henchido de sangre, se agita torpemente. Piensa en el tiempo, en intervenir el espacio sagrado de la muerte. ¿Emanará perfume desde el cuerpo aterrado? ¿olerá la depredadora el miedo más allá de la agitación torpe de los últimos instantes? En cuestión de segundos irrumpe la araña, desplazándose ágil hacia el cuerpo atrapado en la tela. Sofía con horror retrocede, con la cabeza entre las manos retrocede y tiembla. La veo temblar, esa mujer, Sofía, tiembla sabiendo que su presencia es insignificante en el acto. Los movimientos rápidos, la tela firme, la escena despiadada. Las alas dejan de batirse. Como dos amantes en un beso de muerte los insectos se atrapan en un quejido imperceptible. La araña aprieta a la mosca entre sus patas y devora su cuerpo henchido, lo sacrifica ante los ojos de ella, como si no estuviese allí, advirtiendo la presteza de la cacería y su insignificancia.

Sofía retrocede. Camina inquieta. Una vez más, el pequeño espacio. Necesita algo que la mantenga lejos de aquel estado incompleto, busca insistente en los recuerdos, alguno en especial. Puedo verla confusa, sólo imágenes desordenadas, y en aquel desorden de ideas, la mujer buscará una imagen única, una imagen de su padre, un recuerdo difuso, un único recuerdo, una fotografía que Carmen, su madre, le entregara al cumplir los nueve años.

Sofía nunca conoció a su padre.

Con el recuerdo aparece claramente la imagen de aquella noche: ambas suben las escaleras. Ambas. Ella y su madre. Omitiendo cualquier otra señal, la madre la coge del brazo y la obliga a avanzar. Sofía no acostumbra entrar en el dormitorio de la madre, pero como siempre, obedece, una vez adentro, se queda mirándola con resignación. La madre saca una caja pequeña del armario y la pone entre sus manos. Sofía puede verse cuidando los movimientos en extremo. Se ve abriéndola despacio, presintiendo la importancia de lo que hay en ella. Finalmente saca algo envuelto en un papel desteñido. En ese momento la madre parece tener un gesto dulce, incluso cercano. La niña, en cambio, está distante. Permanece detenida, en la fotografía de su padre, distante.

La luz del dormitorio está apagada, ahora nadie podrá verla desde la calle. Ella abre las persianas suavemente. Una mujer camina rápido asediada por dos jóvenes que avanzan entre risas y movimientos dispersos. Sofía se acerca al closet, busca a tientas, entre las ropas, la fotografía. Se le aparece el rostro de la madre. Pocas veces hay dulzura en aquel rostro. Sólo recuerdos. La veo agitarse con los recuerdos. Agita la presencia de la madre, su dolor.

–Es todo lo que tengo –dice la mujer, en voz baja– sería bueno que lo conserves.

Sofía puede verse inmóvil. La fotografía de su padre entre las manos la inmoviliza.

–¡Guárdala! –insiste la madre, saliendo de la habitación.

Sofía quiere preguntar, pero la madre acaba la conversación. No hay posibilidad de decir, sólo esperar el silencio. Sólo el recuerdo del silencio de la madre permanece.

En su dormitorio, lejos de Carmen, se imagina desde los difusos rasgos impresos de la fotografía entre sus manos. Intenta recuperar la imagen de su padre. Ahí está el hombre, inerte en ese pedazo de papel, ajeno y distante. Con los labios apretados él burla hasta el encanto de una sonrisa. Un hombre alto, piel morena, cabello rizado, y los ojos, los ojos de su padre se convierten en un abismo hacia donde ella es atraída fatalmente. Se ve a sí misma tratando de descubrir en sus ojos al menos un rasgo que le sea familiar. No lo encuentra. No existe nada en aquel hombre que le permita semejanza. Con el paso de los años, la fotografía es el único registro posible de alguien que, para ella, no es más que un desconocido. Desde ese entonces lo imagina. La veo inventar palabras, la veo hablándole, a pesar de los esfuerzos de la madre por hacerlo desaparecer.

En el techo, la araña aparece ahora en el otro costado, apretada al cuerpo de la víctima, inmóvil.

Cada vez más inquieta, la veo buscar entre las ropas del armario, siempre guarda las fotos en el closet, siempre lo hace en el mismo lugar. De pronto, entre sus manos, la caja, la pequeña caja que envuelve la fotografía de su padre, el papel desteñido. Justo en ese momento, el sonido del teléfono. Un sonido que en fracción de segundos se transforma en algo incierto que completa su angustia. Como si intentara detener el tiempo Sofía se abalanza sobre el reloj. El teléfono sigue sonando.

–¿Quién se atreve… –dice. Es tarde.

Descuelga el auricular sobreponiéndose al miedo, sin embargo, recorriéndola, un temblor la envuelve.

–¿ A l ó ?… –insinúa con esfuerzo. Al otro lado de la línea telefónica aparece un susurro apenas perceptible. Un susurro leve.

–¿ Q u i é n ? –insiste Sofía, tratando de mantener la calma, mientras los latidos agitados de su corazón se desplazan rápidamente, transformándose en pulsaciones que la recorren completa, para rebotar en la parte de atrás, la más cóncava de su cabeza.

–Sólo alguien que espera por ti… –responde un hombre del otro lado, precipitándose.

–¿ C ó m o ?… –agrega Sofía, imaginando apenas su respiración.

De inmediato cuelga el teléfono. Rápidamente esconde la fotografía en el closet y corre, como una niña corre a meterse en la cama, esperando quizás, que el sueño interfiera su angustia, el miedo.

La multifacética artista y escritora nacional, Eugenia Prado Bassi

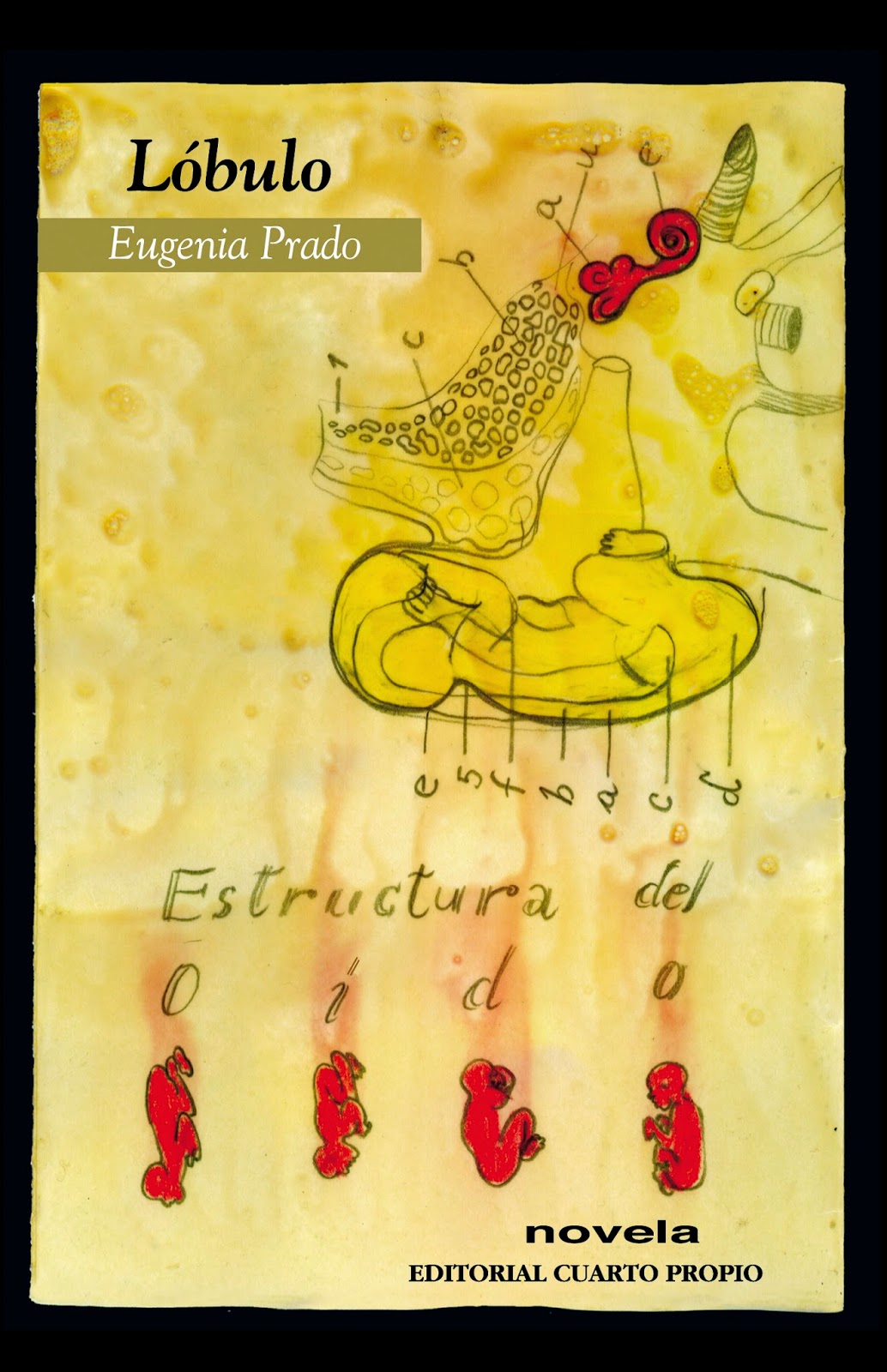

Portada original de la novela «Lóbulo» (1998), de Eugenia Prado Bassi

Crédito de la entradilla o bajada: Jaime Peña A., licenciado en literatura de la Universidad de Chile

Crédito de la imagen destacada: Eugenia Prado Bassi