Durante una noche de 1816, y tras escuchar una charla entre los poetas ingleses Lord Byron y Percy Bysshe Shelley sobre «el principio vital», y los experimentos de Erasmus Darwin (el abuelo de Charles), el galvanismo y la posibilidad de reanimar cadáveres, Mary Shelley (la escritora y esposa de Percy) se fue a la cama y tuvo un sueño, una pesadilla que sería una revelación: nacía entonces la idea del siniestro reanimador de los cuerpos muertos, la que luego tendría reminiscencias tanto en la literatura como en el género audiovisual.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 31.5.2018

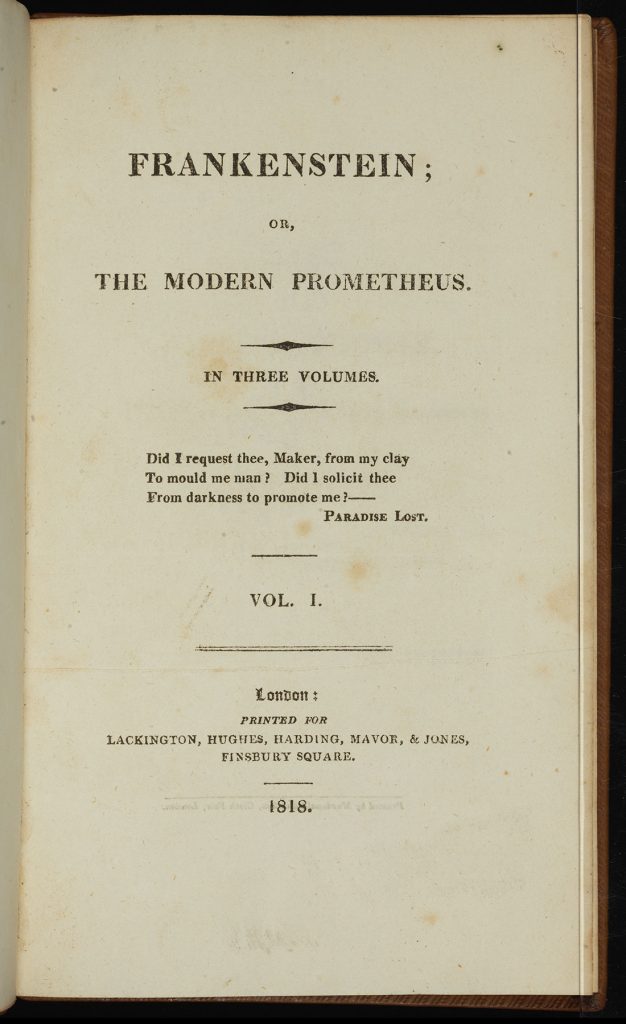

En enero de 2018 se cumplieron 200 años de la aparición de una novela anónima, editada en tres tomos y de 500 ejemplares de tirada -a 16 chelines y 6 peniques la unidad-, que se llamó Frankenstein o el moderno Prometeo.

Tan modesto comienzo no preanunciaba en absoluto la expansión mítica que abarcaría a gran parte de la civilización occidental, incluyendo, por supuesto, al cine con la filmación de Frankenstein en 1931 con la dirección del inglés James Whale.

Tuvo condiciones puntuales para su génesis, así como condiciones más universales de nuestra civilización que se centraban en el despegue tecnológico de Europa en el primer tercio del siglo XIX.

En junio de 1816 -mientras América Latina luchaba por independizarse de España-, un grupo de aristócratas viajaba por Suiza: el poeta Percy Bysshe Shelley, de 23 años y Mary Godwin (más tarde, Mary Shelley), más joven que Percy y con quien se había fugado de Londres ante la oposición de su padre al casamiento de ambos. Junto a ellos, viajaba la hermanastra de Mary, Claire Clairmont.

Este grupo sufrió el frío y la lluvia que vivía Europa en esos meses de verano, causados por las cenizas del volcán Sumbawa de Indonesia… De hecho, muchos de los ocasos de Joseph Turner refieren a esta situación del clima tan anormal que asustó a toda Europa, dando ocasos rojizos, sangrientos…

Para protegerse del embate climático, el grupo se alojó con el poeta Lord Byron en la mansión alquilada en Coligny, cerca del lago Lemán, en Ginebra. Además de Percy, Mary, Claire y Byron, en la casa se alojaba el médico personal del barón, y aspirante a literato, John Polidori, quien escribiría allí mismo El vampiro y que debería esperar por ocho años para que su historia resucitara con Abraham “Bram” Stoker y su Drácula y en el cine con Nosferatu, una sinfonía del horror de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau.

La cuestión es que se cuenta que una noche, tras escuchar una charla entre Byron y Percy sobre «el principio vital», los experimentos de Erasmus Darwin (el abuelo de Charles), el galvanismo y la posibilidad de reanimar cadáveres, Mary se fue a la cama y tuvo un sueño… una pesadilla que fue una revelación: nacía la idea del siniestro reanimador de cadáveres.

El contexto cultural

Mientras América debatía su independencia de la corona española, el resto de Europa daba sus primeros pasos fuera de la alquimia y el esoterismo. Comenzaba la segunda etapa de la Revolución Industrial: la técnica y la científica. Comenzaba, a su vez, otro tipo de pensamiento: el analítico.

Mientras el pensar intuitivo alimentaba, con igual prodigalidad, a artistas, magos y alquimistas, el método científico le iba dando nuevo empuje al pensamiento analítico. Esta forma de ver la realidad consistía, en su fundamento, en separar las distintas partes de un todo funcional, reunirlo a través de una serie de hipótesis y de teorías y unirlas con ellas para explicar el complejo de estructuras de un modo mecanicista, como si de una máquina se tratara. Obviamente, que el resultado final no era igual al objeto analizado.

Sucede esto con un médico que viendo un problema de salud complejo, nos manda una batería de radiografías, ECG, EEG, análisis de sangre, etcétera. Y cuando volvemos con la pila de resultados, los reúne sobre su escritorio y deja de vernos a nosotros para ver los datos, porque tras el método analítico, esos resultados somos nosotros, cosa que, a todas luces, es falsa. Es el pensamiento que nos dice que en un museo, un tigre de Bengala lleno de aserrín es, efectivamente, un tigre de Bengala. No sólo no lo es, como tampoco lo es el tigre que va y viene detrás de las rejas de una jaula de zoológico. Un tigre de Bengala, obviamente, es otra cosa y en este problema de percepción enraíza nuestra crisis ambiental. Este distanciamiento entre el Hombre y lo por él observado -que abría una brecha insalvable entre lo existente y la conciencia analítica-, recibió críticas románticas desde el comienzo.

Aunque paradójicamente, el romanticismo literario apostaba a criterios matemáticos a la hora de organizar racionalmente su escritura, en su misma naturaleza entreveía el advenimiento a la conciencia de nuevos abismos irracionales. Entreveía lo abismal que se nutría de estos abismos; la tiniebla que se escondía en el acceso del Hombre a las fuerzas de la Naturaleza: un acceso sin más control que la propia voluntad y confianza desmedida en sí mismo. Una epistemofilia que convertía al Hombre en un ser amoral: el deseo de saber por el saber mismo bajo la convicción de un Humanismo a ultranza que convertía al Hombre en una suerte de autodivinidad.

Este hacerse dios de sí mismo a la luz de la tiniebla científica, despierta los monstruos que habían permanecido hundidos, retenidos, por una idea de respeto a fuerzas superiores… esto es: por una escala moral que lo ordene todo. Al no haber nada más allá de lo Humano, el Hombre se lanza al abismo amoral de lo natural; se pone al mismo nivel con lo que lo rodea, a la altura de la bestia y en vez de transformarse en un ser brillante y hermoso como lo era en el desiderátum mágico y alquimista de siglos anteriores, traiciona esa posibilidad y rebaja su estado al de un monstruo.

El problema de base no era nuevo. La mítica asquenazí -judía, de la Europa Central- ya había prefigurado esta aberración en el coloso de barro Gólem, (en hebreo: “materia”), que era traído a la vida por artes mágicas, y que llevara a novelas y hasta películas como, precisamente, El gólem de Carl Boese y Paul Wegener de 1920. La nueva magia, en cambio, apelaba a los poderes divinos inmersos en el Hombre del conocimiento, en el que no se arrepentía de seguir comiendo del árbol edénico: la figura del científico que traería el poder divino al Hombre, siendo ese el obvio criterio para el subtítulo de la novela de Mary Shelley “…el moderno Prometeo”: la promesa del portador del fuego y su luz divina, el “lucíforo” que traicionará su naturaleza casi de dios para convertirse en un horrible monstruo… de un Prometeo que en vez de traernos una divinización de lo humano, nos trae un ángel caído.

Aunque era más feo y brutal en el largometraje de James Whale, con la interpretación de William Henry Pratt -más conocido como Boris Karloff-. El filme desnudaba aún más la torpeza de la creación puramente humana: un ser grande, tosco, exponiendo las cicatrices de aquel ensamblaje de teorías e hipótesis como restos de cadáveres que hemos llamado aquí, precisamente, el pensamiento analítico.

Para terminar este breve recorrido, podemos recordar la lapidaria reflexión de Miguel de Unamuno en su Del sentimiento trágico de la vida: “La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa; quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva, quiere fijarla. Para analizar un cuerpo, hay que menguarlo o destruirlo. Para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente. La ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de ellas salga vida… Pero también los gusanos se alimentan de cadáveres”.

Primera página de la edición original de «Frankenstein» (1818), en lengua inglesa

Imagen destacada: Los actores Boris Karloff y Marilyn Harris en una escena de Frankenstein (1931), de James Whale