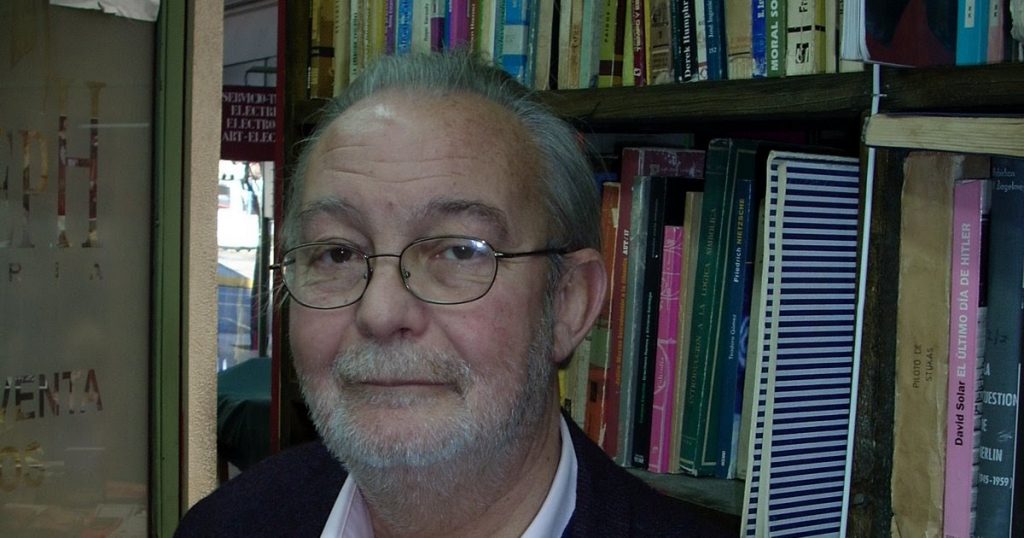

El narrador es médico cirujano y licenciado en filosofía. Actualmente es profesor de Neurocirugía de la Universidad de Chile y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, donde asimismo fue docente de Filosofía Antigua y de Literatura Hispanoamericana. Nació en Paine, en 1943. Fue secretario general y presidente suplente del Colegio Médico de Chile, cabeza del departamento de Ética de esa institución y secretario nacional de la Asamblea de la Civilidad, en 1986. Ejerció, también, como embajador de la República en Canadá, nombrado por el ex Mandatario Patricio Aylwin. Ha publicado once novelas, dos colecciones de cuentos y un testimonio sobre los médicos y su participación en el aparato represivo del gobierno cívico militar y sus relatos han aparecido en distintos periódicos y revistas. Sus primeros libros fueron publicados bajo el seudónimo de Francisco Simón para evitar la censura y eludir la persecución durante el régimen de Augusto Pinochet. Ha impartido, igualmente, cursos de literatura invitado por la Universidad de Córdoba, en Argentina y por la Universidad de Poitiers, en Francia (donde se desarrolló un coloquio sobre su obra, el que fue publicado por la colección CRLA-Archivos de esa institución), y su bibliografía ha sido traducida a los principales idiomas. Ha recibido en dos oportunidades el Premio Municipal de Santiago de Literatura (rechazando el primero, por haber sido otorgado durante la Dictadura) y ha sido premiado en Argentina, Colombia, México y los Estados Unidos. Esta novela fue lanzada por Ceibo Ediciones (Santiago de Chile, 2014).

Por Francisco Rivas Larraín

Publicado el 1.10.2017

Vuelvo a mi octavo piso y tomo al azar una de las hojas abandonadas en la gaveta. He escrito sobre un naturalista griego, Alcmeón de Crotona. ¿Escrito o lo he copiado de algún librito escondido entre otros abandonados en este sitio? No es asunto de importancia. Leo, cualquiera sea su origen y en voz alta para distraerme:

Alcmeón de Crotona.

Yo, Alcmeón de Crotona, honro al maestro Pitágoras al presentarme frente al Consejo sólo con la verdad:

“A diecinueve simios he abierto la cabeza lo mismo que a un hombre, mi esclavo Epístetes, criminal condenado por sentencia de este Consejo. Nueve de los cuadrumanos fueron decapitados en la madrugada de mi intervención, los otros diez y el hombre estaban vivos y adormecidos por el espíritu de vino y el ababol que se les había administrado. Las nueve cabezas separadas de su cuerpo, cinco de mandriles de Tebas y cuatro de babuinos, no sangraron ni se quejaron, lo que es de toda evidencia pues el soplo de la vida los había abandonado.

Los diez animales vivos a los que les abrí la cabeza aullaron, se retorcieron y uno de ellos logró zafarse de sus ataduras, saltar por una ventana y correr hacia las tierras secas que rodean mis propiedades. Cayó muerto sin alcanzarlas. De los nueve restantes, perdí a siete durante el acto operatorio y los dos que resistieron hasta el término vivieron hasta la llegada del crepúsculo. Uno de ellos, quizás el babuino más vigoroso, se alimentó antes de morir.

Mi esclavo, así como lo habían hecho los simios, gritó, gimió y trató de liberarse de las amarras y de las ligaduras que inmovilizaban su cabeza, sangró profusamente cuando corté su cuero cabelludo, se agitó cuando aserré el hueso y expresó su dolor más grande cuando seccioné la película córnea que protege al cerebro. El órgano tenía el doble del volumen que el de los mandriles, y como el de ellos su color variaba entre el gris y el amarillo aunque con ciertos matices áureos, ausentes en los simios. Su superficie, sin embargo, tenía la misma disposición anatómica, siendo más pletórica, los cordones de mucílago gruesos como dedos, envainados en una película transparente, como la que envuelve el delicado enteron de los gazapos.

Esos cilindros llenos de materia cerebral, en los antropoides eran delgados como las lombrices de la tierra y dejaban espacios entre ellos por los que circulaba un caldo sin olor. En el esclavo esas circunvoluciones no dejaban espacio entre sí, ceñidas, aglutinadas, tratando de excluirse mutuamente y saltar fuera de la caja de hueso donde estaban recluidas.

Estudiaba el próximo paso en la vivisección, cuando ocurrió algo fuera de lo común que no había observado en el cerebro de los simios, ni de los vivos ni de los decapitados: creyendo que esa efervescencia de la masa del cerebro se debía al dolor provocado o la desesperanza que precede a la muerte, le hablé al esclavo, buscando su sosiego. Y aunque entre los sonidos que emitió no pude discriminar palabra alguna, al tiempo que así se expresaba, dos de esos cilindros, colmados por la sustancia cerebral ondularon, acentuándose el brillo dorado de sus bordes.

En consecuencia, consigno que el corazón y los intestinos no son las únicas vísceras autárquicas de la economía humana.

En medio de mi labor en el ágora, cuando tú te acercaste, Cefisodoto, consejero de Crotona, afirmaste “se mueve”; te corregí y dije “late”, cuando en verdad ni se desplazaba ni palpitaba sino, como comprobé después, esa masa grisácea transmitía el movimiento constante de un circuito albergado en las profundidades del órgano.

Me dirigí una vez más a mi esclavo y no me respondió. Pero pudimos comprobar con mi joven ayudanta Damo, que otro de esos conductos, dispuesto perpendicularmente con relación a los que ya habíamos visto brillar, entraba en sintonía con ellos, vibrando con un relumbre colorido.

De pronto la voz de Epístetes, mi esclavo, sonó firme y clara:

–Gracias, amo –dijo– por no hacerme sufrir.

Entonces, como si en el interior de esos cilindros nadaran innumerables noctilucas, la convexidad plena del órgano se encendió con una luz tenue y persistente. Me incliné a mirar a Epístetes y vi que tenía los ojos abiertos. Pedí a Damo que lo vigilara en tanto yo volvía a trabajar en su cerebro y no tardamos en comprobar que si no escuchaba, si no hablaba y si cerraba sus ojos y no miraba, la luminosidad se degradaba y el cerebro se eclipsaba como si sobre él cayera la sombra de la luna.

Registramos en un papiro todos los fenómenos que activaban la luz interior, cómo se expresaban esos fenómenos y en cuál particular circunvolución del cerebro. Oír, hablar, ver, oler, tocar, moverse y sentir dolor. También Damo descubrió que era el lado izquierdo del cerebro el que se iluminaba si Epístetes hablaba y el derecho si escuchaba y que los movimientos y sensaciones de un lado del cuerpo provocaban luminosidad y vibración en el lado opuesto de la sustancia cerebral.

En esa etapa de la vivisección coincidimos con Damo que el cerebro es una glándula, el asiento de la vida temporal, el habitáculo transitorio de nuestra alma inmortal, pues es el que nos permite ver, escuchar, expresarse y tener contacto con la naturaleza y que la ausencia de aquél, la lleva a mundos sublimes, pero virtuales. Y eso nos facultó para deducir que era ese órgano o glándula secretora de sensaciones el lugar donde debía germinar el círculo infinito que llevaría al hombre a la inmortalidad.

Con instrumentos finos empecé a explorar las profundidades del encéfalo de Epístetes, cuyos tejidos y estructuras volvían a su sitio de inmediato si las separaba o se reproducían en forma instantánea si las dañaba.

He estado en la guerra y he visto morir a muchos soldados heridos en la cabeza: por obra de espada, lanza, piedra o flecha, pero jamás vi un cerebro que tuviese el don de regenerarse como el de mi esclavo.

Penetré en el seno de esa gelatina impetuosa y vital, sin que brotara la sangre.

Hacía calor en el ágora cuando descubrí que el pueblo y el Consejo la habían abandonado. Quedábamos Damo, Epístetes y yo Alcmeón, el que declara. Si mi labor, ese día, hubiese sido sobre un simio, éste ya habría muerto y su cerebro y su cuerpo entero no serían más que un guiñapo disputado por los perros.

Cansado, a punto de dejar librado a su suerte al condenado, introduje en el cerebro izquierdo una espátula flexible, rebajada de la pezuña de un morueco, hasta tocar el hueso nacarado del fondo cráneo. Y percibí que el instrumento trepidaba, como si hubiese contactado con el engranaje móvil de una máquina. Pedí a Damo que me ayudara con un espaciador y vimos, en ese abismo, un círculo perfecto de sustancia cerebral, que giraba y estaba fijo a la vez, como había visto girar las estacionarias esferas celestes a través de los lentes pulidos por Pitágoras.

Diez veces quise extraer esa circunferencia, diez veces mis herramientas fueron rechazadas con la energía con que la magnesia aparta a su igual.

Desistí, retiré los instrumentos, coloqué el hueso cóncavo en la cúspide de la cabeza del esclavo, hice que Damo se incorporara y con ella me retiré de la plaza.

Volví al ágora mucho más tarde, liberé al esclavo Epístetes y con Milón el atleta lo subimos en un carro arrastrado por una mula. En las afueras de Crotona la orientamos hacia el norte y fustigamos al jumento sin piedad. Al alejarse, arrojé sobre las mantas que cubrían a Epístetes un pellejo con agua y una bolsa con garbanzos hervidos. El esclavo iba lúcido y hambriento y llevaba una mano en su cabeza vendada impidiendo que cayera lo que debió creer era el morrión de un guerrero.

Ya he informado; ahora solicito de este Consejo severidad y prisa en las próximas sentencias para que se me permita continuar en la búsqueda de la estructura en perpetuo movimiento, la que yace cautiva en nuestro cerebro y que si es posible replicarla, nos hará inmortales como a los dioses.

Cinco lunas he visto pasar desde que fui abandonado en este pozo. De vez en cuando mi amo Alcmeón me hace llegar una escudilla con trigo fermentado y un cuenco con agua.

En este agujero cebaban a las hienas con huesos humanos.

Hay un pozo más allá que estaba lleno de escorpiones a los que irritaban con fuego para saturarlos con su ponzoña; dicen que era el elegido por el Tirano del Gran Consejo para arrojar a sus más odiados enemigos.

También conocí uno lleno de agua de mar, cuyos muros estaban revestidos con tabletas de cristal y en el que convivían la serpiente anillada y el leviatán de ocho brazos, el que arroja tinta azul; en éste, quizás, los sentenciados se ahogaban antes de ser envenenados.

En otro, el más espacioso de todos, hambreaban a las fieras cuyos dientes eran largos y filosos como las espadas de los persas.

En el despeñadero, como era denominado un embudo de piedra caliza, aleteaban las aves carniceras, expertas en vaciar los ojos y devorar el hígado.

Había una fosa en que gateaban los lagartos con alas en la cabeza, certeras sus lenguas como un latigazo, ponzoñosas como las sentencias del tirano.

Y la última: una cámara profunda donde precipitaban los cuerpos de los que sólo recibían como castigo la decapitación o el estrangulamiento. Esta aún hedía meses después que el Tirano fuese asesinado.

Es el campo de los siete abismos, que fueron hechos excavar por el Consejo para criar a las alimañas o a los depredadores que acabarían con sus enemigos.

Deberé esperar para recibir la visita de Alcmeón y saber si el Consejo aceptó mi proposición. No tengo dudas que él influirá sobre los jueces y seré sometido a la tortura y no a la muerte.

No recurriré al magnífico Milón de Crotona que como hombre de causas justas podría tentarse y sacarme de aquí. No me es posible discriminar con relación a mi crimen y al castigo que merezco, pero confío en la sabiduría de Alcmeón, heredada de Pitágoras y sé que jamás cometería una injusticia.

El Tirano no podía vivir, no era justa su existencia ni para los dioses ni para los hombres.

Debía matarlo y para eso me preparé nueve meses, lo que tarda en nacer una criatura; fui impulsado por el honor y la justicia.

Una tarde en la que el Gran Consejo ofrecía un banquete celebrando un aniversario de la victoria del río Traeis, donde Crotona derrotó a Síbaris, destruyéndola y transformándola en un pantano inhabitable al desviar hacia ella las aguas del río Crati, me confundí entre los numerosos invitados y me situé cerca del maldito opresor. Se habían sacrificado bueyes y corderos, gallos y palomas que se asan en el patio del palacio. Grandes fuentes de verduras y hortalizas se adobaban con aceites de sésamo y olivos, con vinagres de vino y de manzanas, también cuencos con nueces y almendras y peroles donde se espesaba el almíbar.

No encontré obstáculo para cortarle el cuello con mi daga. El espanto y el pánico fue tal que hasta que cayó el sol esperé junto al cadáver, que hedía a sangre y vino, a que me detuvieran. Pude escapar, pero mi acción no merecía la fuga.

Ignoro la razón por la que no fui ejecutado en ese lugar, pero sospecho que Alcmeón fue el responsable de esa omisión. O quién sabe, algún influyente partidario del Tirano que pensó que mi muerte inmediata sería un acto de misericordia incompatible con la magnitud de mi crimen, u otro dignatario que argumentó que mi ajusticiamiento, allí, mezclaría mi sangre indigna con la del excelso opresor.

Fui, pues, despeñado en esta hondura a la espera de la sentencia o, antes, de las hienas que roerán mis huesos.

Cuando la última luna iluminó el fondo de mi agujero, mis miembros se habían endurecidos como leños tapizados por la piel, mi vientre estaba inflado como una ubre y mis mejillas raspaban los huesos de mi cara.

Hebras de nubes parecían agrietar el disco lunar. Ya no sentía frío ni hambre ni compasión por mí mismo. Tenía una penetrante certeza: no dejarían que muriera allí. Mi alma no alojaba miedos ni odios, pero si percibía el insoportable paso del tiempo. Pero esa noche vi y escuché otra vez un rostro y una voz humana: eran las de Alcmeón, mi amo, que se asomaba a la fosa donde estaba:

–Hombre, antes de comunicarte la resolución del Consejo, debo preguntarte: ¿qué puede impulsar a un esclavo a obrar como lo hiciste?

–Te acompañé en tus diálogos con Pitágoras e hice míos los pensamientos con los que consolidaste tu sabiduría, en especial aquellos que permiten al alma asegurar su inmortalidad; el tirano vulneraba las enseñanzas del Maestro y corrompía a su pueblo en los festines: no comerás carne de animales, aves o peces, de bueyes o carneros, gallos o faisanes, dorados o anguilas, ni la de ningún vegetal vivo al que, para alimentarte, hubiese que matar sea la cebolla o las coles. Él merecía morir.

–Tal cual Ulises en los arrecifes de las sirenas, debiste tapar tus oídos con cera –la voz de Alcmeón se escuchaba muy lejana, allá arriba en la boca del pozo.

–Te oigo como si así las tuviera.

Alcmeón lanzó una cuerda.

–Convencí al Consejo –dijo.

Até la soga a mi cintura y fui alzado. Milón tiraba de la cuerda pasándola sobre sus hombros.

–¿Cuándo será? –pregunté.

–Hoy, al amanecer, en el ágora y por mi mano.

Milón me ayudó a ponerme de pie y me hizo beber leche de una calabaza. Me subieron a un carro y me abrigaron con la piel de una oveja. Dormí durante el trayecto y cuando desperté Milón me alcanzó una túnica de paño grueso, que aún olía a la púrpura ordinaria extraída del liquen.

El ágora, como de costumbre, estaba atestada de gente la cual había sido encuadrada por una falange de hoplitas. En el centro abierto del cuadrilátero había una silla y una mesa tan alta como su respaldo. En ella vi brillar, con el primer reflejo del sol en uno de los escudos de los soldados, una numerosa variedad de instrumentos de metal.

Me llevaron en vilo, me sentaron a la silla de madera basta y amarraron con correas mis tobillos, mis muslos, mi pecho, mis muñecas, mi cuello y mi barbilla con un dogal de cuero a sus tablas erizadas de astillas. No sentí dolor.

Al frente, entre las columnas del stoa, el Consejo en pleno vigilaba lo que sería la consumación de mi ordalía.

No podía moverme y apenas respirar cuando el sol reventó en mi cara haciéndome sentir un tibio bienestar. Alcancé a ver a Ipranetes, el barbero del mercado que cruzaba ante mí, se colocaba a mis espaldas y tiraba de mi larga cabellera. Con una daga o quizás una piedra afilada rasuró mi cráneo. Bajando los ojos vi que algunas gotas de mi sangre, gruesa, pesada, reventaban como pequeñas piedras rojas contra las baldosas que pavimentaban el ágora.

Alcmeón se aproximó.

–Es un privilegio la condena del Consejo –me dijo.

–Si tú la ejecutas, sí lo será.

Alcmeón, el médico, limpió de sangre mi cráneo rapado con una tela de algodón y la arrojó a un lado.

–Abriré tu cabeza, examinaré tu cerebro, intentaré descubrir cómo funciona y luego lo recompondré; si lo logro, es posible que vivas, tu castigo se dará por cumplido y serás, en consecuencia, un hombre libre.

Escuché que hacía sonar los dedos y un sirviente introdujo en mi boca una pajuela hueca. Por allí me hicieron tragar un vino destilado junto a esencias de hierbas que Alcmeón utilizaba para aletargar a los moribundos. No obstante mi debilidad y las carencias de seis semanas, seguía siendo un hombre fuerte, inviolable por las pócimas más enérgicas que preparara Alcmeón y frente a las cuales debí generar resistencia debido a las tantas ocasiones que me hiciera probarlas para conocer sus efectos.

Por estas razones sentí, sin mitigación, el corte con el cuchillo que Alcmeón practicó en mi cráneo. Lo inició en la sien derecha, surcando el filo en la piel encima de mi oreja, sobrepasando el occipucio y completando la herida en el punto donde la había empezado. Ahora la sangre corrió y noté que Alcmeón tenía un ayudante que la enjugaba con esponjas. Presumí que era Damo, una de las hijas de Pitágoras y Téano, su esposa. La delicada textura de la superficie del molusco cuando entraba en contacto con mi herida era la misma que me permitía reconocerlas con mis dedos cuando, por orden de Alcmeón, me sumergía en las aguas del mar Egeo para cosecharlas. La sal que contenían provocaba un intenso ardor, pero cohibía la sangradura.

La curiosidad por lo que hacía Alcmeón parecía haber magnificado el poder de mis ojos, como si miraran a través de las esferas de agua que una vez mostró Empédocles en su visita a Crotona. Vi como empuñaba una pieza de metal dentado, la presionaba contra el hueso y luego, con los movimientos de un leñador, empezaba a tajar.

–El hueso del cráneo de los mandriles no parece doler –dijo Alcmeón– ellos dejan de agitarse cuando lo corto, el tuyo, esclavo, no es diferente.

No lo era.

Al cabo sentí que terminaba, dejaba la herramienta en manos de Damo y levantaba de la mesa un escoplo. Percibí que lo utilizaba como una palanca, que levantaba una parte de mí y la mostraba al Consejo. Era una cúpula de hueso, surcada su concavidad por diminutas riadas sanguinolentas. Un soplo frío me inundó el alma. Ya no tuve dudas, pues, cuál era su morada en el cuerpo humano. No alcancé a ver lo que ocurría después, un dolor intenso y lacerante envolvió mi cabeza.

–Los mandriles se retuercen cuando toco esta membrana que cubre el cerebro –Alcmeón ilustraba a su ayudante.

Pero no podía moverme, estaba firmemente atado y sólo pude aligerar mi dolor abriendo la boca para bramar y gimotear después, inminente ya el desvanecimiento. Me reanimó un baldazo de agua.

–Te quieren despierto, esclavo –me advirtió Alcmeón.

Al levantar la mirada vi que tres ancianos del Consejo caminaban hasta la silla. Querían ser testigos, me imaginé, del episodio final.

El dolor se había atenuado.

–He aquí el cerebro –mostró Alcmeón.

–Se mueve –escuché la dicción cascada de uno de los ancianos.

–No se mueve, late –lo corrigió Alcmeón.

–Se mueve –insistió la voz del viejo.

Alcmeón alargó su brazo hacia la superficie de la mesa, no veía más que eso. Sentí que escarbaba en mi cúspide destechada y al hacerlo provocaba espasmos en mis músculos atenazados, llamaradas cegadoras en el fondo de mis órbitas y relámpagos feroces en una mitad de mi cuerpo y luego en la otra.

No quería perder los sentidos. Intuía que Alcmeón estaba dentro de mi cerebro y la sensación era asombrosa, desintegradora y anómala, singularmente placentera. Empecé a reírme sin motivo alguno y después a llorar, amé y odié a Alcmeón en segundos sucesivos y me arrepentí y valoré el asesinato perpetrado en un mismo instante. De pronto me veía fuera de mi envoltura corpórea, presenciado mi propia vivisección como si fuera una sustancia sin volumen, una pura virtualidad; regresaba a mi cuerpo mutilado sin intervalo alguno y mi visión se reducía a la sombra de los movimientos quirúrgicos de Alcmeón.

Mis sentidos no perdían vigencia y escuchaba el diálogo del cirujano con el que supuse era el más viejo de los consejeros.

–Se mueve, Alcmeón.

–Algo rueda, es cierto, Cefisodoto.

Sin embargo, mi cabeza estaba en armonía como lo están entre sí las esferas celestes.

El sol, estático en el cielo, era una barrera infranqueable para el tiempo de súbito anulado. Pero un segundo más tarde y en un precipitado ascenso, el margen inferior del globo solar tocaba las tejas más altas de los baños del ágora. Se acercaba el mediodía. Alcmeón no estaba a mi lado, ni Damo y el ágora se había vaciado de gente. Al frente, bajo las columnas, habían retirado los sitiales donde había estado el Consejo.

Las correas que me ataban a la silla se habían aflojado y aunque no podía incorporarme, respiraba con más libertad. Reconocí mi conciencia y mi cuerpo. Hice oscilar con precaución la cabeza: parecía que allí habían acomodado la cimera de un soldado ilirio. Se movía en un inestable desequilibrio, como si nada lo atara a mi cabeza. Podía caer en cualquier momento. Una debilidad extrema me impedía otro movimiento. Sentía mi cara y mis labios escamada por una costra quebradiza y salobre.

El tiempo se ensañó conmigo, haciendo lenta su marcha. Al atardecer percibí una sombra que se acercaba. Reconocí a Alcmeón, que me pareció venía envuelto en una rápida música de cítaras e hidraulis.

–La sentencia ha sido cumplida –advirtió–, pero no morirás.

Desde su túnica sacó unos pocos pinceles y en una pieza de un palmo de ancho de la piel curtida de una oveja, firmó mi libertad. Me abrazó y descubrí que en su nariz trepaba una tumefacción encarroñada. Después procedió a despojarme de las ataduras, permitiendo que me apoyara en él para no caer.

–¿Seguiré a tu servicio?

–Abandonarás para siempre Crotona y las costas de nuestro mar.

No había más que preguntar.

Milón vendó con fuerza mi cabeza y me ayudó a subir al carro en el que me habían transportado esa mañana y ambos me acompañaron hasta los límites de la ciudad.

–La mula te llevará al norte –dijo Alcmeón–, en ese morral hay agua, pan, aceite de oliva y un fuelle con vino; come y bebe con moderación, pues sanarás en pocos días.

Ignoro cuántos días y noches tiró del carromato la acémila, que sólo se detenía para ramonear los brotes de espino a la vera del camino. Al fin, cayó indecisa y exhausta ante una bifurcación de la ruta.

Las lluvias habían limpiado mi cuerpo. Estuve oculto un tiempo en una choza de cabreros. Cuando quité las vendas puestas por Milón, percibí al tacto un cordón que rodeaba mi cabeza. Era la cicatriz circular sobre la que ya empezaba a crecer el cabello. Lo que creí era un casco militar era el cascarón de mi propio cráneo, que había dejado de bascular. Había recuperado en parte las fuerzas y orientándome por las estrellas me alejé de Crotona para siempre.

No supe ni el objetivo de la condena ni lo que Alcmeón descubrió dentro de mi cabeza. Poco importaba. Vivo y saludable me encontraba, con el vigor suficiente para continuar mi existencia.

La novela «El insoportable paso del tiempo. Nunca la muerte siempre», de Francisco Rivas, por Ceibo Ediciones (2014)

Imagen destacada: Los actores Claudia Cardinale y Klaus Kinski, en un fotograma de la cinta «Fitzcarraldo» (1982), del realizador alemán Werner Herzog