«Esta obra nos hace temblar como lectores en el movimiento preciso y delicado de posar la yema de los dedos sobre las cuerdas del violín y de la vida para recorrer la experiencia de ser en una nota en la partitura del destino. Es necesario manejar notas musicales para entrar en el corazón de las personas y seguir el ritmo de los acontecimientos. Cerrar el presente volumen es ser expulsado de un universo entrañable que ha comprometido cada uno de nuestros sentidos. Una escritura que requiere un ajuste, una desafinación interna, un vibrato», escribió la narradora chilena Andrea Jeftanovic en el Diario «Cine y Literatura», acerca del título que aquí reproducimos, escogido y cedido especial y generosamente por su misma autora, para este medio.

Por Isabel Mellado

Publicado el 10.9.2018

La noche está repleta. Han venido los oyentes, peregrinos arrastrando hasta aquí sus rostros cargados de frutos dulces, frutos buenos. Acarrean al concierto también sus corazones partidos en dos orejas. ¿Sabremos proporcionarles la dosis justa? Somos sus traficantes de droga sonora.

Entonces, ¿qué es el público? A ver si lo adivino: un testigo, ¿un náufrago? Alguien que precisa a estas alturas los segundos auxilios. ¿Un voyerista? O quien condecora su sensibilidad propia con aplausos propios. Nunca sabemos si abandonarán la sala con la misma consistencia. ¿Y qué es el concierto? Lo contrario a estar de cara a la pared. ¿El acto osado de quien se condena por un par de horas a sí mismo? Y el placer indescriptible de un brazo, de un arco frotando las cuerdas.

Giboso como fósforo consumido entra el director al escenario. Justo antes de empezar a tocar, escucho a alguien del grupo decir:

—El tofu no sabe a nada.

La batuta baja. El corazón sube a la garganta, late que late, y el colega a mi lado apura el tempo como un conejo perseguido. ¿Se habrá escapado de la herida de algún oyente, de las heridas públicas? Este veterano director dirige con las cejas. Casi no se mueve. Sus cejas son precisas. Las venas de la orquesta se ramifican. Solo de vez en cuando un músico adormilado, capilar calcificado, entorpece la irrigación. Nada grave.

El director con un movimiento de hoz siega ya las últimas notas del primer movimiento.

Ah, espera, espera, segundo movimiento. ¡Segunda sinfonía de Sibelius, soy toda tuya! El director nos santigua con la batuta. Me entrego, rendida al grupo, hasta el mareo, al borde de perder el control. Mi corazón ahora gira y gira en el tazón de leche. Ya no se ocupa de mí, ni del «quehacer» de la música. Sigue el flujo agradecido. La leche lo absorbe. Ya podría morir y no me quejaba, de veras, aunque parece que ahora hasta quiero más moscas en mi vida. ¡Más, quiero más! Pero ¿y si en otra vida soy puro ruido o un reitera- do zumbido? Empezaría por el resto. Los sonidos traspasan, los traspasamos. Osmosis. Lo mejor y peor de nosotros nos impide calcular cómo terminará el concierto, pero, to- cando este pasaje, bien trepada a la cuerda sol, pienso que llegaré a destino.

Un niño juega solo en primera fila. Hace bailar a su dinosaurio al ritmo de las síncopas. Debe de ser el hijo de algún colega. Es sensato eludir el contacto visual con el público, sea grande o chico, pero el dinosaurio baila demasiado bien y el niño ya me pilla observándolo. Sonríe con malicia. Se levanta y viene a mí. Deposita el dinosaurio al borde del escenario. Descoloca este dinosaurio, profana nuestro espacio sagrado. ¿O es que vino a reencontrarse con la manada, la familia? Se aproxima ya inexorable la próxima tanda de semicorcheas fulminantes, así que mejor me arrimo al pensamiento colectivo, es más seguro. Me concentro en la resistencia de las crines sobre el arco. Son muchas semicorcheas las que nos incumben, para variar. El movimiento del arco debo realizarlo rápido, limpio y reducido, a velocidad y estilo de un buen frote de muelas con el cepillo. Intenso froto, porque nunca san- gran las encías del sonido. Mientras tanto, los bronces y sus turbinas ensanchan el espacio, hacen castañetear el techo como la tapa de una olla con leche hirviendo.

Aquí, en el último movimiento, veo en la partitura, escritas a lápiz, las digitaciones vivas del colega muerto, el que falleció por proteger sus dedos como si fueran sus hijos. Da reparo ignorar sus digitaciones, así que las sigo paso a paso, dedo a dedo, y es montar un caballo chúcaro y negro. Sus yemas reencarnan en mis yemas; es raro, ni la alegría se parece a esto. Las cinco líneas del pentagrama, como persianas, comienzan a abrirse. A través de ellas, un cadáver exquisito de sonidos: todo lo que calla o suena es la gran orquesta. Sus tramas, nuestras vidas. Todos los sonidos se vienen encima, un aleph. Escuché desde todos los puntos, a todos los colegas del planeta,

escuché desde los oídos de un arpista, un timbalero, un chelo. Un director. Escuché las telarañas de sus casas. La quinta del lobo. Escuché esquinas a las que jamás volvería. Escuché promesas de amor y si te he visto no me acuerdo. Escuché interminables laberintos auditivos, allí rondaban palabras sueltas, pensamientos aún más sueltos. Escuché las orquestas del universo y todas nos escuchaban. Todas las partituras del universo y todas nos interpretaban. Escuché las notas escritas por Schumann antes de ser internado y las que le quedaron en el tintero a Clara. La partitura de la Octava de Sibelius, entre rítmicas llamaradas de fuego. Escuché llantos y alaridos. Escuché el humo del cigarro de mi profesor muerto. Escuché la eterna catarata del vino en la copa del poeta y una raicilla arrancada de cuajo. La sal en lágrimas ajenas. Escuché convexos arcos de madera de palo de rosa, ecuatoriales, y la batuta desenfrenada de Lully y las que siguieron. Escuché la violenta cabellera de Mahler y las articulaciones de Monteverdi. Escuché un cáncer de próstata. Escuché grandiosas sinfonías sobrevoladas por pequeñas moscas. Escuché cómo cavaban un orificio en el mar y metían a mi padre dentro. Escuché un árbol que pudiendo ser ataúd fue instrumento. El primer latido y la lluvia, el primer metrónomo. Escuché las noches encerradas en gordas garrafas de concierto. Escuché a Brahms y a las orquestas que infinitamente lo multiplicaban. Escuché las crines de caballos de Mongolia sobre las cuerdas. Escuché gatos, gallos y todas las hormigas y palabras que se arrastran sobre la tierra. A Lucio, su rompimiento, sus irrefrenables tímpanos. Escuché nombres, tripas, morteros. Escuché activarse la granada del miedo. Escuché córneas y sexos calenturientos. Escuché todos los verbos. La primera, la última melodía. Eran la misma. En bucle escuché los oídos de los oyentes. Y en este justo momento escuché tus oídos y me tambaleé. Sentí vértigo, mucha hambre. Y lloré, porque mis tímpanos aún no habían escuchado lo suficiente del ruidoso universo.

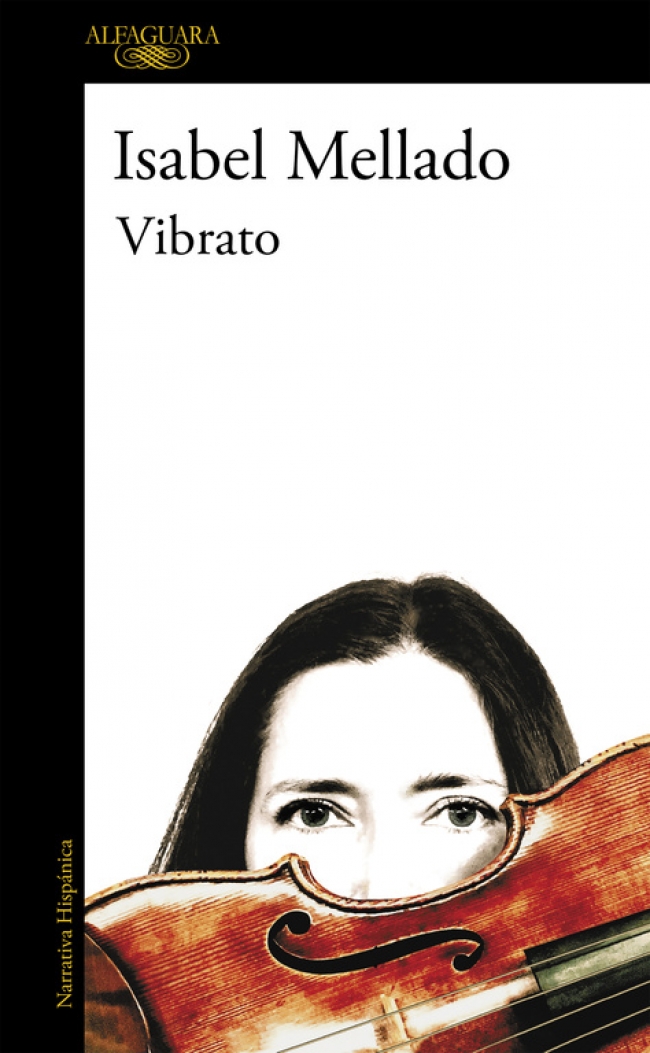

«Vibrato», de Isabel Mellado (Editorial Alfaguara, 2017)

Crédito de la imagen destacada: La escritora chilena Isabel Mellado en Madrid, por el diario El País (https://elpais.com/).