Nuestro creador nació en Santiago de Chile, en el año de memorabilia de 1984, cuando la UC volvía a celebrar un campeonato nacional de fútbol, luego de 18 temporadas de amarga sequía, con vergonzoso descenso incluido. Su currículum dice que es profesor de castellano, magíster en literatura latinoamericana y chilena, músico y escritor. Ha publicado sus relatos en disímiles revistas impresas y virtuales. También es autor del volumen de relatos en el título aquí consignado, y de la novela “Labios ardientes” (La Polla Literaria, 2014, y Santiago-Ander, 2016).

Por Emilio Ramón

Publicado el 6.10.2017

Un terrible presentimiento te revolvió las tripas aquella mañana cuando la pantalla del teléfono anunció PAPÁ LLAMANDO. Contestaste con las manos temblorosas. La voz de tu padre sonaba más fría que nunca. Tu madre ha muerto, ha sido esta madrugada. Golpe bajo, durísimo para ti, que siempre fuiste el más apegado a ella. Cómo no, si era la única persona que extrañabas realmente de la capital. Cada noche, antes de dormir, rezabas a la cruz de yeso que colgaba sobre tu cabeza y pedías por ella. No era mala, nunca fue mala, te decías, solo estaba aprendiendo a ser madre en un mundo enfermo, qué sería de mí sin su disciplina y sus consejos, qué sería de mí. Por eso la telefoneabas a diario y le enviabas cartas cada vez que tenías tiempo. Cartas, sí, tus compañeros de trabajo se reían de ti por esas cartas que ya nadie envía y que tú sagradamente le escribías. ¿Cómo va la vida por allá, mamá? Acá en el sur está todo muy bien, un poco lluvioso, pero encantador, y ella te respondía con esa letra suya tan especial, con esa ortografía que nunca mejoró, nunca…

Y ahora estaba muerta. Muerta como esas piedras que vagan por el universo sin rumbo, por siglos y siglos. Te sentiste mal, frágil, nauseabundo, causa tal vez del vértigo que heredaste de ella, al igual que todas esas otras enfermedades, el colon irritable, el reflujo gastroesofágico, la hipocondría, la alergia al sol, la religión, la adicción a las pastillas, somníferos, ansiolíticos, relajantes musculares, antiinflamatorios, antibióticos, todo con pastillas. Y ahora los minutos pasaban lento, muy lento. Ella ya no estaba, ya no existía, y tan solo pensarlo te hacía sentir mal, sentir que caerías, que te morirías igual que ella, así que acudiste a las pastillas y solo así te sentiste mejor, un poco. Desayunaste huevos revueltos, pero tu estómago no los soportó y terminaste vomitándolos diez minutos después. Acá muy bien, hijo, cuéntame de tu vida, ¿te has mantenido alejado de las mujeres?, ¿te has levantado temprano para ir al trabajo?, ¿has rezado todas las noches?, ¿te has sonado bien los mocos? Te metiste a la ducha y miraste tus cicatrices en el espejo. Ella no quiso hacerlo, pensabas, ella fue solo una víctima de una sociedad enferma, una víctima de un marido violento y borracho, ella no quiso hacerme esto, no…

Llamaste a tu trabajo: es mi mamá, se murió, debo viajar a Santiago. Y la voz de tu jefe: está bien, tómese el día, es más, vuelva el lunes. Y estabas tan choqueado que ni siquiera te extrañó que tu jefe, ese perro explotador, fuera tan comprensivo. Te trituraban el cerebro otros pensamientos: tu madre, muy pronto los gusanos harían su trabajo en ella, en su carne, en su piel, muy pronto no sería más que una masa amorfa y apestosa, abierta, cruda. Era horrible pensarlo. Y te sentías tan cansado como si no hubieras dormido en días, en años, en siglos, toda la historia de la humanidad sobre tus hombros, sobre tu espalda, en las bolsas de tus ojos. Te tiraste boca abajo sobre la cama y lloraste, lloraste como cuando eras un mocoso y te acurrucabas en sus faldas, lloraste a rabiar hasta que, sin darte cuenta, te dormiste…

Y en sueños viajaste a tu niñez, cuando ella te peinaba y te arreglaba para mandarte al colegio, cuando te daba el almuerzo en la boca, cuando te lustraba los zapatos y te arreglaba la corbata.

Viajaste hasta aquel maldito día en que te sacó la cresta por primera vez, mocoso malagradecido, toma esto que bien merecido te lo tienes, qué te crees, venir a desafiarme de esta forma, toma esto, y nunca más vuelvas a hablarme así, toma, toma, y ahora te encierras en tu pieza y no sales hasta que yo lo diga… Y en sueños te viste a ti mismo desnudo con ese cordón que salía de tu ombligo y te unía a ella para siempre, por toda la eternidad, y lo mordías y tratabas de cortarlo, pero no se podía, no se podía romper, nunca…

Despertaste con un estremecimiento extraño. No te sentías realmente despierto, pero tampoco dormido. El tímido sol de la mañana había desaparecido y ahora el cielo estaba cubierto por amenazadoras nubes negras, tan negras como tu corazón. Y ya era hora de pensar en el viaje a la capital, en la despedida de tu madre. Llamaste a las aerolíneas para comprar pasajes, pero te contestaron que no había nada disponible. Y tuviste que apoyarte de la mesa para no desfallecer; la voz de las operadoras eran tan parecidas a la de ella, esa voz a la vez dura y afable, tan personal. Y te impresionaste tanto que no reparaste en lo extraño que resultaba que en esa fecha y en ese horario no existieran asientos disponibles en ningún avión. Siempre habían, siempre…

Pero no había tiempo que perder, no. Y como no te sentías en condiciones de conducir, decidiste viajar en tren. Tomaste un par de camisas negras, calzoncillos y calcetines, los metiste en la maleta y partiste caminando rumbo a la estación. Las calles estaban húmedas y vacías, tan vacías que por vez primera tuviste conciencia del sonido de tus zapatos al chocar contra el pavimento. Tus zapatos, esos que te regaló ella cuando cumpliste los cuarenta. No olvides lustrarlos cada noche, hijo, y nunca los dejes sobre la mesa, eso es llamar a la muerte. Y la neblina era espesa, tenebrosa, espectral, casi no podías ver más allá de unos cuantos metros de distancia. Te sentías liviano, casi etéreo, ¿sería el vértigo?, ¿una pastilla podría ayudar? Y cada paso te sumergía más en aquella atmósfera de irrealidad, pero algo te empujaba a seguir adelante, algo…

—Usted es Elías Rey, ¿verdad? —te preguntó la muchacha que vendía los boletos en la ventanilla de la estación de trenes. Te estremeciste. ¿Cómo era posible que supiera tu nombre?

—Sí, yo soy —balbuceaste, nervioso, aterrado.

—Lo estábamos esperando.

Angustia, angustia, miedo en la sangre, miedo en cada célula, miedo indescriptible que te paralizaba, y no supiste qué contestar, compraste el boleto y corriste hasta el andén. Correr, moverse, no quedarse quieto, angustia, miedo, veías venir una crisis de nervios, de pánico, esas crisis que heredaste de tu madre y que te cagaron la vida durante años, de esas que controlaste a punta de pastillas y más pastillas hasta que las pastillas fueron las que te controlaron a ti. Y te paseabas de un extremo a otro, no podías quedarte quieto. ¿Por qué esa mujer te llamó por tu nombre? ¿Qué significaba todo aquello? Y la estación se te hacía gigante, más grande que nunca, y toda esa gente silenciosa y oscura oculta entre la niebla…

Para espantar los malos pensamientos compraste el diario, te sentaste e intentaste concentrarte en la lectura, pero era imposible. Las letras pasaban sin sentido una tras otra. No ha pasado nada, la muerte de mi madre me ha afectado demasiado, solo eso, no es más que el sistema nervioso, te decías, intentabas convencerte, intentabas tragarte tu historia, como te tragabas las de tu madre cuando eras un niño y te hacía dormir con cuentos llenos de lobos feroces, brujas malvadas y duendes deformes…

Uno, dos, cinco, diez minutos y abordaste el tren. No lograbas estar tranquilo, una mezcla de emociones te absorbía, dolor, miedo, ansiedad, todo cubierto por aquella sensación que te llamaba a volver pronto a la ciudad, como si tu madre estuviera tirando del cordón invisible que nunca pudiste cortar… Te acomodaste en el asiento y apoyaste la cabeza en la ventana. El reflejo de tu cara en el vidrio era nítido y por primera vez te diste cuenta de las ojeras y las incipientes arrugas que rodeaban tus ojos; los años habían pasado rápido, muy rápido, tu madre estaba muerta, tú entrando en la cuarta década y algún día estarías así como ella, boca arriba, frío y rígido, inexpresivo, como si fueras un cristo en una cruz de yeso. Tu madre no era mala, no, te repetías. Ella solo estaba enferma de los nervios. Solo había respondido a la vida de mierda que le había dado tu papá. Golpes, borracheras, ausencia. Estaremos juntos para siempre, hijo, cuando yo muera tú te irás conmigo, venga aquí para peinarlo, venga aquí para vestirlo, nunca nadie más debe hacerlo, las mujeres son sucias y pretenderán que te vayas de mi lado, pero eso no pasará, hijo mío, estaremos unidos para siempre, para siempre…

Una mujer se sentó frente a ti y atrajo tu atención inmediatamente, arrancándote de aquellos pensamientos. Iba acompañada por un niño que probablemente era su hijo. Inevitablemente algo de ella te atrajo, como un relámpago, como una puñalada, algo punzante e incómodo.

—Buenos días —te dijo.

—Buenos días —respondiste con voz insegura, mientras sentías cómo te ruborizabas.

Nunca pudiste acercarte a las mujeres. Nunca pudiste, tú no eras un hombre, tú no tienes pene, hijo mío, el sexo es sucio, el sexo es inmoral, Dios te está mirando y te castigará si cambias a tu madre por alguna mujer pecadora. Miraste hacia afuera intentando distraerte, intentando quitar tu atención de ella. Las nubes negras se habían transformado por fin en lluvia. El sonido del tren, la niebla, los recuerdos que se volcaban hacia sus faldas, hacia tu infancia, hacia el parto, hacia el líquido amniótico, hacia el semen de tu papá, hacia el coito cochino entre el pene de tu padre y la concha de tu madre, te arrastrabas, te arrastrabas en ese tren que parecía flotar en medio de la niebla, en esa niebla que se parecía cada vez más a ti, a tus miedos y a tu infancia oscura…

Miraste al niño, al hijo de la mujer, estaba jugando con un autito en el piso. ¿Qué te atraía hacia ellos? ¿Los conocías de antes? ¿Tal vez en el trabajo? ¿Quizás en alguna de las lluviosas calles del sur? Y comenzaste a perder el control otra vez, ¿quiénes son ustedes?, ¿por qué me provocan esto? Los conozco, estoy seguro, sé que los he visto en alguna parte, pensabas, pero no querías reconocerlo, no, tratabas de espantar los pensamientos, pero no podías dejar de mirar a la madre, sus manos blancas y finas, su cuello delgado y su busto abundante, su vestimenta como de otra época, obsoleta, añeja, como si fuera una extranjera del tiempo, una mujer surgida de la niebla y que venía a sentarse frente a ti para probarte, para tentarte como la serpiente del paraíso. ¿O no era deseo? ¿O era que veías en ella los ojos de tu madre?, ¿su olor?, ¿sus formas?, ¿no era ese cuello fino el cuello de ella? Y los recuerdos, uno tras otro, al ritmo del tren, uno tras otro, llorando a gritos apoyado en su regazo, las noches oscuras rezándole a la cruz, la cara pavorosa de ese señor que se desangraba clavado con los brazos abiertos, los golpes, tantos golpes, las cartas que ya nadie escribía, solo tú y ella, manteniendo un lazo invisible que ahora ya no existía, no, porque tu madre muy pronto estaría bajo tierra y nunca más la tendrías junto a ti, nunca…

Fuiste al baño y te mojaste la cara, lo necesitabas. El mareo. El vértigo. El reflujo. La herencia de tu madre. Tomaste un poco de agua y te metiste una pastilla. Y otra. Necesitabas calmarte, necesitabas paz, la paz que solo podían darte los tranquilizantes, nada más. Y mientras caminabas por el pasillo del tren sentías que todos te miraban, como si llevaras una cicatriz en la frente, como si todos te conocieran, igual que la mujer de los boletos. ¿Era aquello real?, ¿o no era más que un mal sueño? Volviste a tu lugar y allí estaba el niño, y allí estaba la mujer y el sonido del tren y la lluvia afuera… Esa lluvia, esa lluvia que te hizo recordar la otra lluvia, esa de hace treinta años, cuando tu madre entró a tu pieza y te encontró mirando esa película donde la actriz gringa mostraba las tetas y tú ahí, con el objeto del pecado entre tus dedos, tocándote. Ella se volvió loca, te golpeó con la lámpara, con los zapatos, con el crucifijo. Te escondiste bajo la cama, acurrucado, tiritando de miedo, hasta que el agua caliente te alcanzó, el agua de la tetera hirviendo que ella dejó correr bajo la cama para que salieras, y te quemaste, tu espalda, tus piernas, esas quemaduras que ahora a tus cuarenta años eran como estigmas, como parte de ella en ti, y lloraste, lloraste como nunca, el dolor, el fuego de las heridas, el fuego de las quemaduras. ¡Y ahora te irás al patio y estarás allí hasta que yo te diga! Llovía a cántaros, llovía como si el mundo se fuera a acabar, y tú allí llorando de dolor, con la espalda y las piernas ardiendo. La lluvia nunca volvió a ser lo mismo, nunca…

Las pastillas. El sueño. El sopor. Y todo se fue desvaneciendo hasta que te dormiste. Y soñaste que eras un bebé y chupabas la teta materna, succionabas leche aguada, tibia, la tragabas con placer y te sentías mejor que nunca, seguro, tranquilo, cubierto de una paz interior que no recordabas jamás haber sentido. Tu única preocupación era seguir chupando leche, más y más, bajando por tus pequeñas tripas, y sentías el roce de las encías sin dientes, de tus manos sin fuerza. De pronto la leche tomaba un sabor amargo, metálico, se iba haciendo espesa y pesada, quitabas la boca y veías cómo la leche ahora era sangre, sangre espesa y oscura saliendo a borbotones del pezón. Tu madre te miraba desde arriba y por fin pudiste ver su rostro claramente. Era ella, era la cara de la mujer del asiento frente a ti. Sus labios eran los de tu madre, sí. Y despertaste aterrado. Gritaste. Golpeaste la ventana. Perdiste el control de tu respiración.

—¿Se siente bien, señor? —preguntó ella.

—No, no me siento bien —respondiste.

—Llamaré a alguien.

—No, no se preocupe, yo…

—No, no, llamaré a alguien, nada más vigile a mi hijo, por favor.

Y allí quedaste, fuera de control, atrapado por aquella fuerza que te atraía y que era cada vez más fuerte, casi inhabilitante. Ya no podías moverte a voluntad, casi no podías respirar, y sin quererlo cerraste los ojos y te llevaste los dedos a la boca. Sentías deseos inevitables de chupar algo, de morder algo, y ya no podías manejar nada. El tren estaba acercándose al túnel de acceso a Santiago y tú solo querías estar con tu madre. Hiciste un intento desesperado por pensar en otra cosa, en algo que te salvara. Te dirigiste al niño:

—Hola, pequeño —.Y tu voz ya no era la misma. Era la voz de un infante, era tu propia voz hace más de treinta años.

El niño te miró a los ojos un momento, lo suficiente para confirmar todos tus temores. Lo conocías, sí, sabías quién era, pero te negabas a aceptarlo, era imposible.

—¿Cómo te llamas, pequeño?

—Elías.

Un escalofrío mortuorio te recorrió el cuerpo de pies a cabeza.

—Elías… cuánto…

—Elías Rey, señor.

Y ya no pudiste más. Cerraste los ojos con fuerza y comenzaste a llorar, a chillar, a llorar como un bebé hambriento, como un bebé aterrorizado. Y lo último que pudiste ver fue la entrada al oscuro túnel de acceso a la ciudad, el túnel que abría sus piernas y te dejaba penetrar en las sombras, en la oscuridad total…

Y por fin te sentiste tranquilo, en paz, como si los cuarenta años no hubieran pasado por tu cuerpo. Y comenzaste a flotar. Con tus dedos sentías el líquido que te envolvía por completo, y era una sensación tan agradable que hubieses querido que nunca terminara. Poco a poco fuiste perdiendo la conciencia, sumergido en aquel calor que te hipnotizaba y te otorgaba una serenidad absoluta. A lo lejos, muy a lo lejos, la voz de tu madre: se llamará Elías, será el niño más feliz del mundo porque será mío, será mío y nadie nunca me separará de él… Y llevaste una mano al abdomen y pudiste tocar el cordón umbilical. Estaba allí, nunca se había ido. Y todo se hacía cada vez más lejano, solo tu madre seguía allí, en ese líquido y en todas las cosas…

Lo último que escuchaste fue el sonido del tren, aunque te pareció muy similar al latido de un corazón. Luego todo fue un silencio ciego y eterno.

El narrador chileno Emilio Ramón (Santiago, 1984)

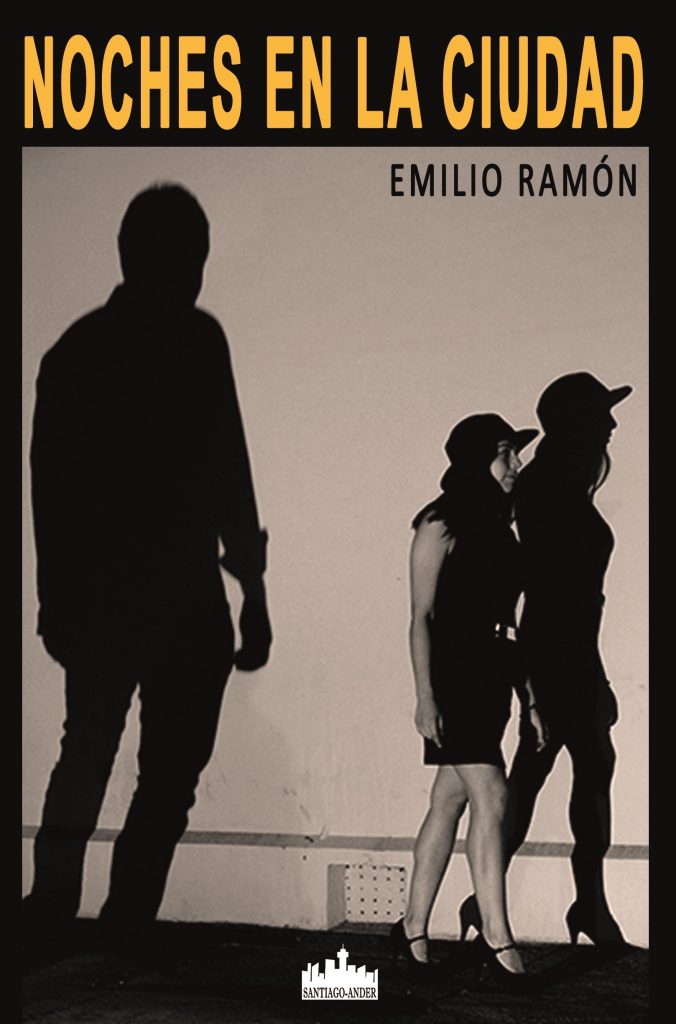

Los cuentos de «Noches en la ciudad» (2017), editados por Santiago-Ander

Imagen destacada: La actriz madrileña Adriana Ugarte, en un encuadre de «Julieta» (2016), del director español Pedro Almodóvar