El filme de Pablo Larraín Matte —dedicado a la figura de Augusto Pinochet y a su «maléfico legado»—, es la prueba palpable de un discurso audiovisual exculpatorio, y de una retórica artística que cierta derecha chilena pretende levantar en una forma de «gatopardismo» —tanto social como cinematográfico— acerca de sus culpas y abiertas complicidades durante el régimen autoritario nacido luego del golpe de Estado, de ese inolvidable martes 11 de septiembre de 1973.

Por Enrique Morales Lastra

Publicado el 7.9.2023

«Se designará por poder la capacidad de una clase social para realizar sus intereses y objetivos específicos».

Nicos Poulantzas, en Poder político y clases sociales en el estado capitalista

Si me preguntan cuál es el mejor filme del cineasta Pablo Larraín Matte (Santiago, 1976), mi apuesta sería por Post Mortem (2010): el realizador chileno domina en ese crédito la totalidad de su circunscrita escena, explora por senderos audiovisualmente inéditos (la autopsia al cuerpo de Salvador Allende, por ejemplo) y relata una historia bastante gráfica de lo que fue la violencia irracional que se cernió en el ambiente cotidiano del país, luego del 11 de septiembre de 1973.

Pero ese no es el cine que le interesa a su director. Y El conde es una constatación de esa afirmación.

En efecto, Larraín sigue preso de sus obsesiones inaugurales, esas de la incomprendida Fuga (2006): personajes atormentados, citar a Kubrick, como si aquel fuese el único director que el autor haya visto en profundidad durante su formación, y una obsesión persistente por la tesitura estética de la sangre.

(El niño Pinochet que se desliza por un tobagán blanco en el desenlace del largometraje, es una copia descarada de una escena idéntica de El resplandor).

Los asesinatos brutales, cráneos pulverizados y cuerpos brutalizados con lo que se tenga a mano, y el exhibicionismo de una sexualidad patológica y enferma, son los sellos a través de los cuales el artista nacional que nos ocupa se ha forjado una fama de transgresor y de provocador.

Así, El conde es un crédito frustrante en su dimensión politológica, y la sátira despiadada o crítica inteligente que se anunciaba en torno a la figura de Augusto Pinochet y del régimen liderado por este (1973 – 1990), solo se queda en el pregón obsecuente de esos textos afiebrados y sin sustento, firmados por los corresponsales periodísticos presentes en el Festival de Venecia, que se desarrolla hasta este fin de semana.

Luego, se hace necesario puntualizar la carga ideológicamente exculpatoria que representa el argumento del nuevo filme de Larraín, en el contexto del aniversario número 50 del golpe de Estado.

Augusto Pinochet, para el cineasta y su guionista fetiche, Guillermo Calderón, era un conde, un monstruo inmortal, un vampiro insaciable, un hombre que lejos de ser un cualquiera, era un ser sobrenatural —nacido en los albores de la Revolución Francesa— y que provisto de esa característica especial obligó al resto de los chilenos a cometer barbaridades, en una retórica audiovisual y maniqueísta —que cierta derecha pretende levantar—, bajo una forma de oportuno gatopardismo social y cinematográfico.

Todo debe cambiar, para que nada varíe.

El pinochetismo después de Pinochet

Larraín y su productora Fábula, serían la avanzada de ese pinochetismo sin Pinochet, o que sobrevive después de la muerte física del dictador, a modo de víctimas históricas y morales, cuando no vilmente estafadas.

De esta forma, y en una suerte de versión distorsionada de la idea de los héroes, del pensador británico Thomas Carlyle, en tanto estos últimos como motores de la historia, El conde mitifica y degrada la historicidad real de la figura política que gobernara de facto los destinos de Chile durante diecisiete años, y en cambio la reduce a una singularidad extraordinaria, casi meteórica en su ubicuidad, inexistente por lo tanto en su identidad social y local (por eso, en este argumento dramático, el dictador nace en Francia en el siglo XVIII y no en Valparaíso, su verdadera ciudad de origen).

Así, la sociedad chilena actual sería un producto de la presencia de Pinochet entre nosotros, y no al revés, cuando por el contrario tenemos la certeza documental e historiográfica de que aquél, lejos de planear la asonada de septiembre de 1973, solo se sumó a esta nada más que 48 horas antes, en el preámbulo de la conspiración, obligado por las circunstancias adversas y por la presión de la Armada y de la Fuerza Aérea.

Por último, era tan hábil este demonio vestido de ser humano, y que sobrevuela con su capa por los cielos nocturnos de la ciudad de Santiago, que quienes lo apoyaron erróneamente en su momento «fueron engañados», por ese actor sagaz y persuasivo —que habría sido ese vampiro adicto a la música clásica (por lo menos en el filme)—, para las voces que levantan una radical e interesada demonización del militar, a fin de blanquear sus culpas y evidentes complicidades al respecto.

Una estrategia similar a la seguida por la elite política y empresarial de la antigua República Federal Alemana, concluida la Segunda Guerra Mundial: «Hitler y los nazis fueron…, nosotros solo fuimos engañados, y por ende, como mínimo, y en el peor de los casos, somos las primeras víctimas de todo esto».

La denostación o la burla efectuada por Larraín y Calderón, sin embargo, no avanza en apuntar hacia los estrechos colaboradores civiles del dictador, y detiene y circunscribe su foco de agravio, nada más que en la familia, y en los leales subalternos militares del vampiro.

En efecto, ambos guionistas hacen hincapié y recalcan en su texto, la imposibilidad de haber enfrentado a Pinochet desde las fuerzas morales de la sociedad nacional, más allá de la justicia que tarde lo intentó juzgar y alcanzar, con su vara sancionadora, una vez caído en la desgracia y el escarnio, después de su mediática detención ocurrida en Londres (1998).

Otro punto que genera un llamativo ruido, es la manera un tanto irrespetuosa que tiene el director de El conde a fin de referirse a las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen, en comparación al modo ceremonial pero fuertemente real, con que otros realizadores —como Steven Spielberg y Roman Polanski— exhibieron la barbarie desplegada por la Alemania nacionalsocialista en la Europa de 1930 y de 1940, por ejemplo.

El guion de Calderón y de Larraín, en un recuento que pretende ser propio del género noir, hace repetir de una forma banal, superflua, y hasta carente de significación humana y emocional, en la voz del rol personificado por la actriz Paula Luchsinger, las atrocidades (torturas, vejaciones y asesinatos) adjudicadas a los agentes del Estado, durante el gobierno liderado por Augusto Pinochet.

Las degradaciones a la dignidad humana, en efecto, se escuchan en la fila progresiva de números de entonación vacía y coloquial.

Chistes fáciles y soeces, lugares comunes, frases hechas y garabatos gratuitos (un sello del cine de Larraín Matte) y que buscan la aprobación fácil y reaccionaria de las audiencias, completan un texto dramático que lejos de comprender la encrucijada institucional que sacudió a Chile, e incapaz de afrontarlo desde la disciplina histórica y documental, elude también un análisis politológico que a través de una sátira, busque nuevas interpretaciones a la pesadilla existencial que significó para la República, el período que se aspiraba a retratar, a través de esta producción audiovisual.

La banda sonora o soundtrack —un elemento estético y sonoro que recorre la obra desde su primera secuencia— es uno de los puntos altos del filme, en una cualidad que quizás refleje el próximo proyecto del director, un largometraje en torno a la vida de la soprano María Callas, a fin de honrar el legado operático de su abuelo, el profesor de derecho, y aspirante a poeta, Hernán Larraín Ríos.

El conde es un filme de una valoración artística y cinematográfica menos que regular, reiterativo, de guion facilista y superficial, al cual le sobran por lo bajo 30 minutos de metraje.

Una obra demasiado simple, una falsa propuesta de cine político, y la cual se promocionaba compleja y casi a la altura de una interpretación sociológica de la figura de Augusto Pinochet, en el contexto de nuestra atormentada historia reciente. Ni lo uno y menos lo otro: una franca decepción, en suma.

Desde Jackie —un filme al cual se sumó luego de que Darren Aronofsky desechara grabarlo— que la filmografía de Pablo Larraín avanza prisionera de las deudas personales e íntimas del autor con su pasado, pero a distancias siderales de los compromisos con su talento creativo como director cinematográfico.

Spencer y este crédito que abordamos, parecen un manifiesto de sus ya fracasadas búsquedas artísticas previas, antes que la profundización e insistencia de un estilo cinematográfico, que en la maldad epocal de los espacios cerrados y minúsculos del Chile de las décadas de 1970 y 1980, había encontrado un camino y una forma propia de expresión audiovisual.

Finalmente, entre los factores interpretativos de este largometraje, salvo la cautivante presencia de Paula Luchsinger, y al renacimiento de una vigente y excelente Gloria Münchmeyer —en el primer plano de un filme de renombre—, nuestra intención es evitar caer en juicios negativos, pero tanto Jaime Vadell como Alfredo Castro, ejercen sus prerrogativas valiéndose de una imprudente seguridad, y sus personajes han sido tantas veces vistos, como escuchados en sus registros del pasado.

El conde se exhibe, entre otras salas locales, en el Centro Arte Alameda – Ceina, y desde el próximo viernes 15 de septiembre, podrá visionarse en exclusiva, a través de la plataforma de streaming Netflix.

***

Tráiler:

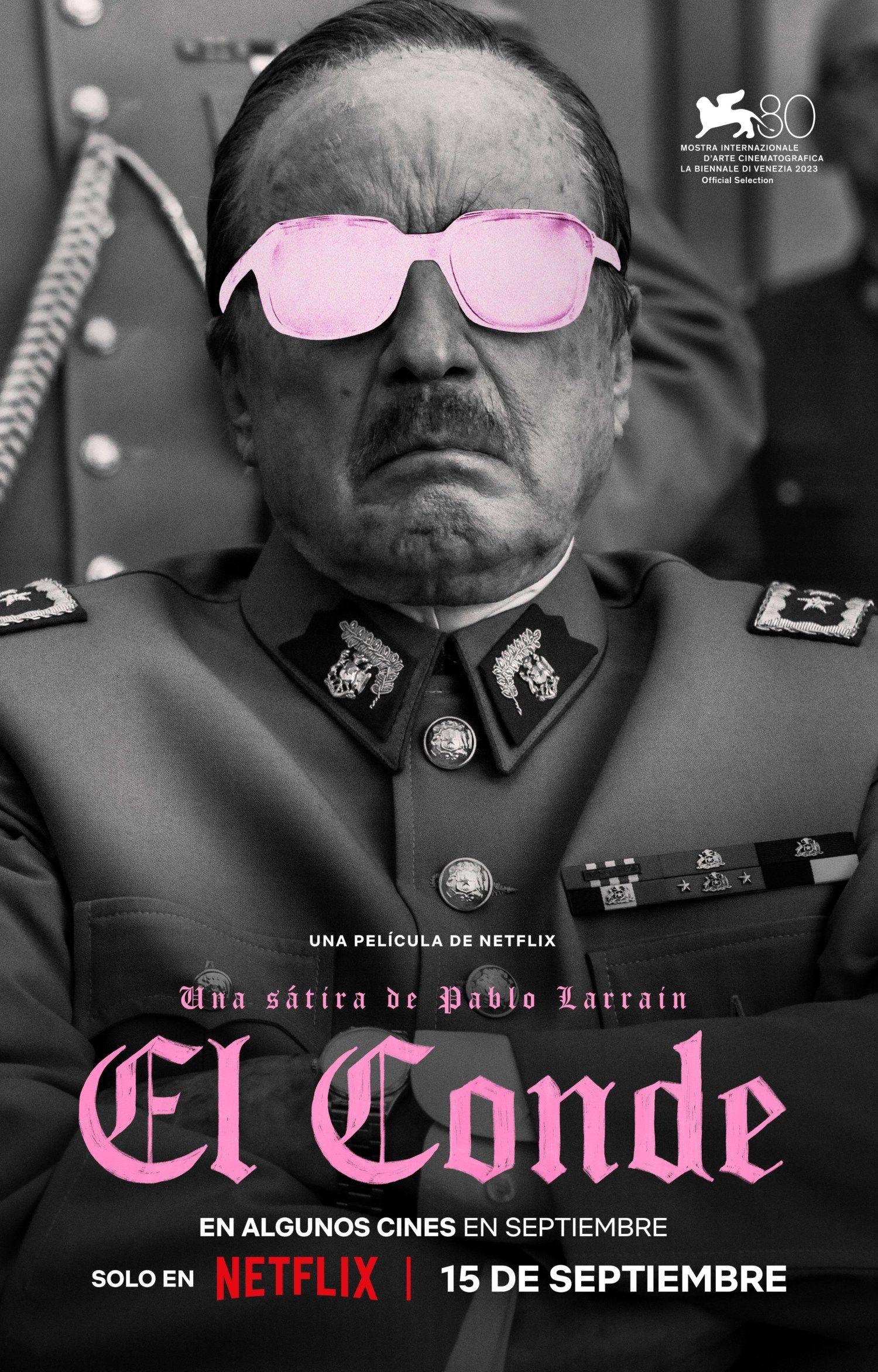

Imagen destacada: El conde (2023).