El escritor y editor nacional prosigue con su intención artística de analizar al Chile actual y a sus habitantes, con el libro de cuentos bautizado como «Hombre en venta», a través del cual describe a una sociedad embrutecida y alienada, la que vive sus días y su cotidianidad, según lo que él mismo define: bajo una «experiencia capitalista extrema».

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado el 29.11.2024

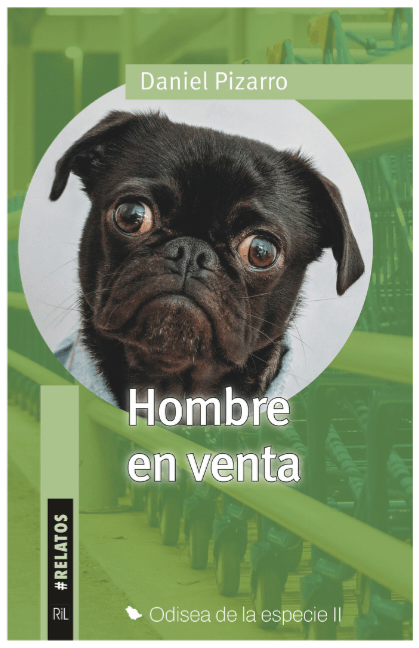

Daniel Pizarro Herrmann (1971) continúa su búsqueda narrativa con Hombre en venta (RIL Editores, 2024), segundo libro de la serie Odisea de la especie, de la cual ya se publicó Úlceras del tiempo.

En la presente edición se extienden las preocupaciones discutidas en el primer volumen de la serie y se profundiza en las sintomáticas heridas que revelan a una sociedad chilena particular, en la que vemos a los cuerpos en proceso de adaptación, tropezando con sus propias denuncias bajo un sistema dominante.

La realidad de los profesores en un universo en el que su rol, como el de los alumnos, ha cambiado radicalmente, el lugar del artista precarizado como recodo de resistencia que se rehúsa a claudicar a la creatividad, o la concepción de Dios como proyección iconográfica y por ende consumista, son algunas de las observaciones que se deslizan en los relatos, que lanzan destellos de existencialismo.

Como dice el narrador: «el signo que nos rige se establece a partir de los límites, siempre inestables, entre tres elementos: la realidad, la fantasía y la imaginación».

Daniel Pizarro es autor de los cuentos de La carta propia, la novela Plaza del sol nocturno y también del ejemplar de relatos titulado Úlceras del tiempo. Asimismo, y en conjunto con el escritor Cristián Basso preparó la edición de Pastizales del espejismo (Cuarto Propio 2019), antología póstuma de la poesía de Samir Nazal.

Además, trabajó como guionista en los largometrajes de ficción Paraíso B y Bahía azul.

«La necesidad de ganarse la vida»

—Ya al principio planteas el concepto de «escritor-esclavo», la escritura como esclavitud, a través de este artesano mal pagado que encarna el oficio de la narración. Hay una indagación en torno el proceso creativo, visto como una suerte de condena.

—En el plano más evidente, más directo en la experiencia del escritor, aparece la escisión entre la vocación y la obligación de ganarse la vida por medios muy ajenos a la literatura (quizás el relato «Escatológica» sea el más elocuente en el tratamiento de este asunto).

Con todo, es como una doble alienación: la alienación de todos quienes se ganan el sustento en trabajos que han perdido toda relación y sentido personal con el trabajador (la proletarización como experiencia generalizada, que puede portar distintos disfraces) y una alienación de segundo orden o quizás una intensificación de la primera, dado que el escritor además se ve impedido de realizar su vocación por la necesidad de ganarse la vida.

En medio de ese embrollo, en «Miss Bolivia» el narrador propone una ‘salida’ para los escritores-esclavos, como él mismo se define: hacer pasar la realidad, de la que no puede evadirse, a través del espejo de la imaginación para conjurarla e integrarla al proceso creativo.

Sólo duplicándola en la imaginación puede dotarla de sentido para él y volverla inteligible, aun en su aspecto más feroz y siniestro.

En cierto modo, lo que se dice en ese relato podría asimilarse a un arte poética: ‘la única posibilidad de la literatura moderna, la escrita por esclavos, es describir los empeños de unos seres que pierden la dignidad en la lucha por seguir existiendo’. Qué significa conjurar la realidad y en qué medida sea posible hacerlo por medio de la escritura es lo que el narrador deja abierto como pregunta al final del relato.

No cabe duda de que el desacople íntimo con la realidad coloca al escritor-esclavo en una posición desde la cual las situaciones cotidianas y las personas con las que entra en contacto adquieren otros relieves, nuevos énfasis.

Al pensar sobre buena parte de los relatos tengo la impresión de haber escrito bajo, digamos, un cierto influjo expresionista, una técnica que deforma la apariencia inmediata de las cosas y que realza aquello que se le presenta como lo verdaderamente significativo.

«Encontrar la forma que pueda dar cuenta de una experiencia»

—»Miss Bolivia» aporta otra arista en el recuento de privaciones. Allí se explica: «vivimos para servir al lucro. En otros tiempos se vivía al servicio de Dios». También se plantea el orden de la narración, los alcances de una arquitectura. Es la narración la que da forma a un discurso, aun consciente de su artificialidad.

—Hay una sospecha, algo intuitivo, no conceptualizado, en cuanto a que la realidad humana —a diferencia del mundo natural—, bajo la organización que sea, produce órdenes absolutos, en los que un aspecto de la realidad se presenta y se impone con una violencia totalizadora: una sociedad constituida en torno al mercado, en torno a la guerra o la conquista y dominio de territorios, etcétera.

Y también, en alguna época, una sociedad organizada al servicio de Dios o de su culto. Recuerdo lo mucho que me impresionó un ensayo intercalado por partes dentro de la novela Los sonámbulos de Hermann Broch, que leí hace muchos años, en el que se desarrollaba esta idea. No obstante, el narrador de «Miss Bolivia» desliza sus sospechas en cuanto a que el servicio de Dios también puede disfrazar el apetito del lucro.

La arquitectura de ese texto, que abre el libro, me permite de cierta manera anunciar el rumbo o la ruta que se va a seguir. Ni ese ni los demás relatos están construidos bajo los esquemas narrativos más tradicionales que se conocen en el cuento breve.

Pero tampoco me animaba ningún afán de experimentar. La experimentación se queda muchas veces en una curiosidad formal, y a mí lo que me interesa es encontrar la forma que pueda dar cuenta de una experiencia, que es narrativa y a la vez discursiva.

Y por cierto es efectivo que en la narración integro la forma en que se va construyendo el relato, poner de manifiesto el artificio podría ser otro medio de hacer pasar la realidad a través del espejo, en este caso para ‘conjurar’ también las formas narrativas que están ahí, muchas veces como una carga que se nos impone desde afuera.

«Lo humano puesto en relación con todo aquello que lo trasciende»

—En «Hombre en venta» puede verse la perspectiva de los animales («los animales son nuestro espejo») y su explotación, asociada al consumismo. En ese relato se transparenta la ignorancia del protagonista, reflejada a través del perro disfrazado.

—Otra vez la cuestión de la realidad humana versus la realidad natural. ¿Puede accederse a esta última directamente, digamos, o sólo como una proyección de lo humano?

Son preguntas para las cuales sabemos que no hay una respuesta única o un solo camino para abordarlas, pero en lo que toca a ese texto, otra vez aparece la experiencia de la dislocación, en este caso, la de un personaje que percibe que su situación o su forma de entender el mundo está constreñida por las propias limitaciones que implica la experiencia humana puesta en relación con todo aquello que lo trasciende.

Una experiencia que, como se observa en el relato, se le presenta absurda y hasta ridícula.

Forzar la realidad humanizando lo que no es humano es ridículo, grotesco. La pregunta que atraviesa el texto, me parece, es si será posible otra forma de estar en el mundo, una forma en la que ponerse a la venta no sea la única vía para poder existir y en la que la dimensión de lo humano pueda (re)conciliarse con todo aquello que lo trasciende pero que, a la vez, es su condición de posibilidad.

Y aunque manifieste la duda, la pregunta también abre la puerta a esa posibilidad.

«La experiencia capitalista extrema en la que estamos inmersos»

—Dislocación, disociación y alienación circulan por las páginas de Hombre en venta. En «Se viene Nibiru» un amigo de la voz narrativa prefiere cambiar el inodoro antes de tirar la cadena. En «Pilo de tierra», Pilo, un extravagante personaje decide comprar una bomba atómica americana. El deseo de vivir la experiencia capitalista de Disneyworld es clara en el cuento del mismo nombre.

—En esos y también en otros relatos de la primera sección del libro los personajes están de una u otra manera atrapados en su situación. Para algunos la situación es más estrecha, personal, como en el caso de Pilo y también para el personaje de «Disneyworld», para otros, como el de «Se viene Nibiru», representa prácticamente toda la realidad.

Con todo, el nombre de esa sección es «El canto de un ventrílocuo», título de uno de los textos, porque me pareció que decía bastante de lo que sucede con estos personajes. Una voz habla, pero no se sabe si es la del ventrílocuo o la del muñeco sentado en sus rodillas. No sabemos cuál es nuestra voz, ni si hablamos por nosotros mismos o en nombre de otro o del Otro, o por boca de la ideología imperante.

Y aunque nos identifiquemos con aquella voz que no nos pertenece, que distorsiona nuestra experiencia real, así y todo recibimos el daño. Ni la dislocación, ni la disociación ni la alienación dejan de estar presentes en la experiencia cotidiana.

La experiencia capitalista extrema en la que estamos inmersos, y que pareciera ser nuestro medio natural, nuestro líquido amniótico, es desde el punto de vista histórico nuestra situación. Algo muy complejo y muy peligroso, cuando vemos que ya hay generaciones enteras formadas bajo este sistema.

«Hay que contarse un cuento para poder sobrellevar la suerte de cada uno»

—La realidad de los profesores es otra de las representaciones de Hombre en venta. Uno de ellos les pregunta a sus alumnos cómo es posible que quieran ser psicólogos sin haber leído un solo libro en sus vidas, o el profesor de castellano que ve su rol mutar hacia el de «monitor», pues el término «profesor» puede resultar ofensivo. Los profesores son chivos expiatorios de un sistema que les exige todo tipo de mutaciones pero que no los recompensa satisfactoriamente, cuando no los degrada cruelmente.

—La figura del profesor, en quien la sociedad deposita la responsabilidad de formar y educar a las nuevas generaciones, representa a mi modo de ver un condensado de la proletarización que menciono más arriba. Y, en efecto, ha sido el chivo expiatorio para explicar la degradación sistemática de la educación.

Se afirma —un poco tendenciosamente, a mi juicio— que las clases sociales se han transformado, que ya no es posible hablar de una clase obrera, o sea, una clase de proletarios. Todo el esquema de clases ha cambiado, se dice.

Lo cual es cierto, pero no de la manera en que se quiere presentar esta transformación.

Sin duda que en nuestro país ya no hay clase obrera en el sentido tradicional, porque aquí no queda casi nada de la poca industria que hubo. Se nos dice que existe una gran clase media, que su aumento explosivo, medido por el acceso al consumo y a la deuda financiera, es el gran salto que ha dado el país.

El cambio no se puede desconocer, pero lo que yo intento plasmar con los personajes de estos textos es que en vez de una amplia clase media, más bien ha surgido una nueva clase proletaria.

Son los Picapiedras, que es el nombre de la segunda sección del libro. Una gran clase que no tiene nada: despojada de cultura, de capacidad de asociación, despojada de tiempo, de dignidad, de una lengua propia, incluso —lamentablemente—, de pensamiento. Una clase embrutecida.

Creo que los escritores latinoamericanos son más bien reacios a hablar de espíritu, porque tienden a asociarlo con la religión católica, tan presente aún en nuestra cultura. Pero diría que este nuevo proletario, junto con el ultraje cotidiano que sufre al intentar ganarse la vida, padece la falta de espíritu.

Ingenieros, economistas, médicos, guionistas, vendedores ambulantes, profesores, etcétera, cada uno desde su posición, con más o menos ventaja, trata de sacarle una tajada al lucro.

A la inmensa mayoría, por supuesto, le alcanza justo para vivir. Pero como el conflicto social está bloqueado, hay que contarse un cuento para poder sobrellevar la suerte de cada uno.

«La realidad, la fantasía y la imaginación»

—En «El garzón» se busca el contacto con un maniquí de madera, un garzón publicitario con el que se intenta dialogar. En «Duendes» nuevamente hay una búsqueda por traspasar la realidad, vencer este estar banal y acceder a otra dimensión, como también sugiere «Viajes astrales», cuyas noches de insomnio permiten desprenderse de uno mismo, volar: «hacia otras regiones como polvo cósmico». Uno de los últimos cuentos, «Una sed del otro mundo» se adhiere a este deseo. Allí se pregunta: «¿Cómo viven los fantasmas? ¿Encadenados a un lugar o a las personas que amaron?». En «El signo que nos rige» continúa la proyección: «M sueña con otra vida», leemos. Y luego: «Todos preparan su nueva vida imaginaria». También hay fantasmas en «Un mundo feliz» y una visita inesperada en «Invertebrado». Ese afán por superar esta realidad tiene un tono de existencialismo.

—Cuando estaba en la etapa de organización de los textos me di cuenta de que había un subconjunto donde aparecían fantasmas, duendes y otros elementos de la fantasía que, en todo caso, no tenían ninguna relación con la llamada literatura fantástica, entendida como un subgénero.

Nada más lejos de mis intenciones que hacer esa clase de literatura. No me atrae la literatura de género, ni para leerla ni para escribirla. Esos relatos integran la última parte del libro, «El signo que nos rige».

¿Cómo reconocer el signo que nos rige? Una forma, me parece, puede ser la relación que establecemos entre lo real y lo imaginario, que sin duda va cambiando de acuerdo con la época. ¿Qué forma parte de lo real? ¿Qué de lo imaginario? El cuento que abre esta sección se llama «Duendes» e introduce una distinción entre ‘fantasía’ e ‘imaginación’. No una distinción etimológica, sino sólo válida para los propósitos de esta historia.

La imaginación sería aquella potencia que, sin haberse manifestado, posee la virtud de transformar lo real. La imaginación es creativa. En cambio la fantasía sería el desvío de lo real y representa la evasión. Su potencia es regresiva, deja las cosas tal como están.

Entonces, en vez de una relación entre dos polos, el signo que nos rige se establece a partir de los límites, siempre inestables, entre tres elementos: la realidad, la fantasía y la imaginación. Esa explicación, muy personal, al menos me deja conforme para describir el tenor de estos últimos relatos.

***

Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).

Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión y Corral, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.

Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Hombre en venta», de Daniel Pizarro (RIL Editores, 2024)

Nicolás Poblete Pardo

Imagen destacada: Daniel Pizarro Herrmann.