En este día tan especial, mágico y ritualmente ancestral, justo cuando el Diario «Cine y Literatura» cumple 1 año puntual de existencia ininterrumpida en el universo de la web, nuestro redactor argentino entrega su análisis estético, audiovisual e íntimamente poético, sobre uno de los mayores filmes que registró el genio y el talento humanos durante el siglo XX.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 15.8.2018

En cierta oportunidad -tendría yo unos seis o siete años- acompañé a mi padre al entierro de un amigo suyo muy querido, compinche de juventud en Buenos Aires.

El tema en ese ambiente era, naturalmente, la muerte pero, sin embargo, y debido a mi corta edad, no recuerdo haber estado pensando nada especial al respecto… sólo recuerdo que una letanía de lamentos y llantos que se perdían sin eco en el aire, caía sobre mí como una llovizna extraña desde las alturas de la edad adulta. Todo iba relativamente normal hasta que resonó en el aire la oquedad del primer puñado de tierra sobre el ataúd. Recuerdo que apreté fuertemente la mano de mi papá y que me puse a llorar…. era evidente que un fantasma -hecho de miedo indefinido, tanto como lo son todos los fantasmas- había alcanzado mi consciencia. Recuerdo, entonces, que mi papá se inclinó sobre mí y, para distraerme, me señaló algo más adelante, en el camino de tierra. Miré y vi un camino de hormigas entre las filas de tumbas: ellas iban y venían con su carga sobre restos de otras cargas perdidas por el camino… pero lo que las hacía muy especiales a estas hormigas y su sendero, era el colorido: rojos, amarillos, blancos, celestes, verdes… los pedacitos de hojas y flores -la comida más disponible para una hormiga de cementerio- iban y venían sobre una alfombra de colores convirtiendo algo tan vulgar y opaco en un pequeño universo multicolor de vida y de bella alegría…

Esta breve anécdota siempre sirvió para balancear y contextualizar las desazones de la vida. La atadura a lo mortal de la vida responde, quizás, a distorsiones adquiridas por diferentes culturas a través de ciertas formas religiosas: lo sagrado, en lugar de cumplir su misión liberadora, ata al psiquismo a formas opresivas del sentir: lo sagrado se vuelve una carga y no un medio para alivianar las naturales cargas de lo vivo. Y es así que terminamos aferrándonos a lo que nos hace pesados (recordemos aquí a Nietzsche y su “espíritu de la pesadez”) en lugar de dejarnos llevar por aquello que no nos exige ni siquiera el esfuerzo del anclaje a lo real (otra vez Nietzsche y sus “dioses que bailan”)… y el arte todo está, precisamente, en esta zona espiritual de liberación, de liviandad, de lo sagrado que baila, libre y alegre.

Alguien muere y no podemos sentir la alegría de su paso por la vida, por la nuestra y por la del mundo en el que vivimos. La muerte es algo serio pero no es una barrera insalvable. Es seria porque la vida misma es algo serio, importante, pero a su vez la vida es liberadora de la materia: en vez de tratarse de un planeta muerto, árido y desolado, se trata de un planeta como la Tierra, donde el vivir y el morir la convierten en un mundo vibrante, colmado de fenómenos cada vez más complejos, integrados entre sí e impredecibles en sus fenómenos… uno de las cuales es la muerte, pero también donde esas transformaciones impredecibles pueden ser un multicolor caminito de hormigas. ¿A qué mundo querremos, entonces, aferrarnos: al que nos ata al dolor de la separación o al que nos da la luz de la vida aun en la muerte?

Siempre habrá dolor en la muerte: siempre alguien sufrirá, siempre alguien llorará… yo mismo he tenido que llorar la muerte de mi padre, pero recuerdo aquella enseñanza y aquel camino palpitante, vigoroso y multicolor de hormigas que transformó para siempre mi visión de la muerte y su misterio.

Morir en Venecia

Occidente asoció siempre lo viviente a la luz y lo muerto a lo tenebroso… Se habla del Iluminismo, de inteligencias brillantes, así como del corazón que guía en la oscuridad o de cómo resuenan aún las últimas palabras de Goethe: “Luz… más luz”, de cierto retintín masónico, pero que, en definitiva, liga todo a una oposición entre la luz y la tiniebla que nos resulta insalvable. Oriente, por su parte, sin dejar de reconocer y enfrentar la muerte, la ha sumido a un cierto sentido común. Y es en aquel lejano Oriente donde el taoísmo, el budismo y el budismo zen japonés han conformado una barrera para el dolor de la muerte, y que el filme Muerte en Venecia (Morte a Venezia, 1971) de Luchino Visconti, parece haber encarado decididamente como una crítica al aferramiento a lo material, a lo que en el fondo sabemos que es efímero, al intento de igualar lo vivo con lo inmortal… entendiendo que lo vivo vive y eso incluye el morir, mientras que lo inmortal trasciende la vida y viene desde antes de la vida y continúa tras ella y en ella. Lo inmortal viene naciendo desde los mismos materiales que materializan a la vida, en ella se preforma y luego, tras la muerte de lo vivo, evidencia que su vida (la vida de lo inmortal) es de una calidad superior…. La belleza forma parte de ese mundo trascendente. Con esa intuición, el compositor Gustav von Aschenbach (interpretado por el británico Dirk Bogard -personaje que era escritor en la novela original de Thomas Mann-) buscaba la perfección en lo artístico y a ella se entrega desde su mortalidad… todo bañado en el Adagietto de la Quinta Sinfonía en Do menor de Gustav Mahler, en un acople de una perfección pocas veces lograda en la historia del cine.

En otro sentido, entre analistas y críticos de cine no se ha reparado mucho en la componente simbólica del filme, que es muy intrincada por rica y profusa, pero aquí nos centraremos en unos pocos elementos simbólicos como movilizadores psicológicos que nos adentran en lo inefable, en lo que no puede decirse, y que necesita del arte y del símbolo como aliados para la expresión. Por ejemplo, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué Venecia?

El primer contacto definidamente “artístico” con la ciudad lo tiene Mann en Londres, ante la pintura La regata vista desde Ca Foscari de Giovanni A. del Canal o Canaletto. Venecia es una ciudad surrealista: un conjunto de edificios y plazas cuyas calles se van deshaciendo en agua rumbo al Adriático. Aschenbach llega a ella entre las nieblas y tinieblas de la madrugada en el vapor Esmeralda, en su búsqueda de reponerse, como compositor frustrado y ya enfermo. Solo, en una profunda crisis creativa y personal, abucheado por el público en ocasión de un concierto, se ve a sí mismo en la declinación de su tiempo, rumbo a la muerte y analizando, mediante flashbacks, con su amigo Alfred (Mark Burns) la dinámica de un reloj de arena (el reloj ideal “para medir el tiempo de los muertos”, diría Borges) donde la mitad superior parece permanecer quieta, pero que ya ha iniciado su vaciado definitivo e inevitable. Aschenbach buscó de un modo racional, apolíneo e idealista, la belleza: “No se puede llegar al espíritu a través de los sentidos ‑explica-. ¡No es posible! Sólo a través de un completo dominio de sí mismo, de los sentidos, puede alcanzarse la sabiduría, la verdad, la dignidad humana”. Alfred -de perfilación dionisíaca-, le responde que Aschenbach era inmune al sentimiento: “Eres el hombre de la negación, del rechazo, que guardas las distancias, que te da miedo el contacto directo, honesto con cualquier cosa. Tus exigencias de moralidad son tan rígidas que quieres que tu conducta sea tan perfecta como la música que compones…” Y, precisamente, esa perfección le deparó la fealdad y el consecuente rechazo del público.

Aschenbach llega a Venecia a buscar la belleza idealizada y se encuentra con una vida “realizada”, esto es: hecha realidad… y la realidad se le manifestaba como una disolución por vía de una síntesis no dialéctica, donde la interacción entre tesis y antítesis no regenera el conflicto -al modo hegeliano-, sino que se resuelve a través de alguna forma de la nada en la escena final. Porque no solamente lo sólido se disuelve en calles de agua en Venecia, también lo socialmente refinado y rico -su mundo de origen, en definitiva- se va descomponiendo fuera del hotel de lujo en la isla de Lido, y en donde se cuela, clandestinamente, también lo popular, lo chabacano y lo grotesco… aquello que mancha la belleza paradisíaca perdida en el recuerdo de su familia. Una síntesis donde, en conclusión, la vida se acaba a su alrededor: un hombre cualquiera que se desploma, moribundo; limpiezas clandestinas y escondidas en la oscuridad de la madrugada; las góndolas negras quizás porque alrededor del s. X ya se cubrían de pez o porque recordaban el paso de la peste negra, que ahora se deslizan como féretros por los canales; los olores nauseabundos; el viento sirocco agobiante que se instala a lo largo de todo el filme y que favorece la expansión del mal oprimiendo la atmósfera fílmica; esos gondoleros que parecen trasladar a la otra orilla -en sus botes féretros- a los que van a morir… como aquel gondolero fantasmagórico que desaparece -porque no se queda a cobrar al no tener licencia, pero que en la cinta trasluce como símbolo de lo asimétrico de la vida, de ese viaje sin retorno, del hemisferio del reloj que se vacía de arena; de la confirmación de que la vida conlleva en la ciudad la muerte por el cólera que, habiendo partiendo de India y China, llegaba a Venecia desde Persia y que es ocultada y negada para no espantar al turismo. En ese escenario de dualización, Aschenbach comienza el lento proceso de su individual morir. De la vida familiar -por medio de flashbacks– llega a la descomposición… Aschenbach, el compositor de música que llega a Venecia para transformarse en mero ruido de ostentación, futilidad y muerte…

Pero tras esta dualidad, aparece la síntesis cerrada, sin salida, que lo llevaría a la liberación… porque si hay algo que enseñan el zen y el taoísmo, y que no conviene olvidar, es que ninguna salida es una liberación.

Los actores Björn Andrésen y Dirk Bogarde en «Muerte en Venecia» (1971), de Luchino Visconti

Tadzio

Luchino Visconti di Modrone, conde de Lonate Pozzolo, fue un marxista tan mujeriego como homosexual que llegaba a la década de los ’70 con Muerte en Venecia, un filme de síntesis y de reconocimiento a su propia edad y al estado a su propio reloj de arena (Visconti moriría en marzo del ’76), y por esta cuestión de edad es que no nos resulta extraña la aparición y el contenido del largometraje. Aunque tras la dialéctica como método afín al pensamiento marxista, la síntesis de Muerte en Venecia -y tal como dijimos- nos aleja de la síntesis hegeliana… se trata de la aparición del jovencito noruego Björn Andrésen, que en el film será el polaco Tadzio. Un efebo irreal -ideal- que Aschenbach descubre detrás de la realidad… en este caso, detrás de las noticias de un periódico. Bello, casi femenino y casi masculino, es como la aparición del dios que había buscado allá en la oprobiosa sociedad de Zurich: la cámara panea una y otra vez, lentamente, entre Tadzio y Aschenbach y nos pasea por una maraña de conversaciones insulsas, sombreros estrambóticos, peinados aparatosos y camareros obsecuentes. El enlace entre la mirada de Aschenbach y el muchacho es una escalada imparable de pasión hacia el amor y la belleza. La novela de Mann no tiene muchos diálogos y es, en síntesis, un gran monólogo interior, lo cual, en Visconti, se tuvo que traducir en esos mirares que son claves para entender el desarrollo del personaje y su íntima tragedia.

La presencia de Tadzio adquiere así una triple calidad simbólica. Por un lado, su apariencia de andrógino -como divinidad hermafrodita- ya se expresaba -y lo citamos como mera ilustración- en los escritos jeroglíficos de los colosos de Memnón. El simbolismo del andrógino traduce a términos sexuales la idea esencial de integración de todos los pares de opuestos en una unidad que no niega la dualidad… tal como el camino de colores de las hormigas no niega las tumbas de las que se nutre. Del mismo modo, la dualidad entre razón y pasión o entre lo apolíneo y lo dionisíaco, queda integrado, pero no desaparece: la dualidad funcional de lo mental ve en Tadzio, en un momento, a un varón afeminado y en otro momento oscila hacia ver una joven masculinizada. El andrógino se presentaba en términos metafísicos (esse, non esse) o teológicos (manifestado, no manifestado), pero en el film se incluyen los términos biológicos -sexuales- propios del hermoso Hermes y de sus dos serpientes complementarias en el caduceo: diferenciadas pero anuladas.

El segundo principio simbólico está presente en la mirada de Tadzio: el muchacho percibe la contemplación de su ver ser visto y comienza a jugar con la mirada de Aschenbach casi como una serpiente juega con un pájaro, cumpliendo así el rol teosófico del psicagogo o invocador de almas: lo atrapa, lo seduce, lo induce, lo educe, esto es: lo educa: lo saca a la luz, lo exhibe ante sus prejuicios para que quede atrapado en ese juego de visiones propuesto por Visconti. Aschenbach, que supuestamente quiere irse de Venecia, ya no puede hacerlo y buscando una excusa en un problema con su equipaje, regresa con una sonrisa. Ni Mann ni Visconti nos dicen claramente de qué está muriendo, pero la Muerte es una presencia que va ascendiendo sobre la mente y el cuerpo del artista. El psicagogo, por el contrario, invocándolo con la voz de la mirada, le da la esperanza de alcanzar de una vez por todas, la ansiada inmortalidad a través de la belleza manifiesta en la síntesis andrógina. Es así que surge el tercer y último (y sintético) principio simbólico de Tadzio: el de psicopompo o guía de las almas en la teogonía griega. Esta función está presente en la escena final: una breve reyerta con un amigo en la playa y Tadzio se libera de toda materialidad. La imagen (del griego imago: acabado, incapaz de cambiar) queda atrás: una cámara fotográfica abandonada en la playa, ya sin su fotógrafo, enmarca la nueva situación: nada quedará ya fijado, todo se pierde en la novedad de lo que es mediante el no ser: las calles de agua que se han hecho mar abierto y Aschenbach que ha expuesto su máscara final, la de la juventud perdida: la tintura del pelo, los polvos faciales, los labios pintados, casi como una máscara mortuoria egipcia, denunciando su irreversible decadencia interior. Así, enmascarado en la ciudad de las máscaras, se instala en la playa para ver a su imposible. Tadzio se adentra lentamente en el mar. Él, en soledad, y el brillo del sol, lo sume al conjunto en un todo de lacia infinitud.

La sangre negra de la tintura escurre por las sienes del moribundo. El psicopompo ya le ha tomado de su mano espiritual, que se traduce en la mano de Aschenbach extendiéndose inútilmente hacia el vacío… y en ese momento, Tadzio, ya solo una silueta, gira para echarle una última mirada al alma que mantiene cautiva y agónica en su silla de la playa y, con un gesto gentilmente ampuloso, extiende su brazo izquierdo señalando hacia un punto en el infinito… El psicopompo le señala el camino a seguir, culminando su trabajo de Caronte o gondolero final…

El alma de Aschenbach es así arrancada de la ilusión de lo temporal, del cuerpo derrotado, e inicia su nuevo y por fin, verdadero y final viaje… El personaje muere: será un cadáver, un estorbo y un escándalo para los turistas. Su alma habrá abandonado por fin su miedo a la muerte: ha visto, con su cuerpo, la luz de la luz y ahora le tocaba -como dice el zen- ver la luz que se cobija en la tiniebla… ha encontrado, entre las tumbas de lo material, su salvador y colorido camino de hormigas…

El actor Björn Andrésen en «Muerte en Venecia» (1971), de Luchino Visconti

Tráiler:

……………………………………………………………………….

Caminos de colores

Ante la mirada que no entendía

y el gesto adusto y circunspecto

del esfuerzo final de dos señores

pisoteando bruscos con sus botas

inocentes caminos de colores…

Ante el viento y la mano de mi padre,

ante el secreto del cofre barato

que rehúsa lágrimas y dolores,

que guarda al amigo familiar

ahora entre caminos de colores…

Ante todo esto, lo ajeno y triste

en la calle que siempre ignora:

tras los muros, con bocinas y rumores

y aquí, mi asombro por la muerte

y por los caminos de colores.

Puñados ruidosos de tierra

y una flor que se hunde asombrada…

Y todos se sienten un poco mejores

ahora que el tiempo arrojó su trebejo

rodando por caminos de colores…

Y mientras todos se despiden

-ya que el vivir es siempre despedida-

pregunto a mi padre, a sus ojos salobres,

y oigo su respuesta: “Horacio, de hormigas,

de amigos y de hormigas, son los caminos de colores…”

Horacio Ramírez

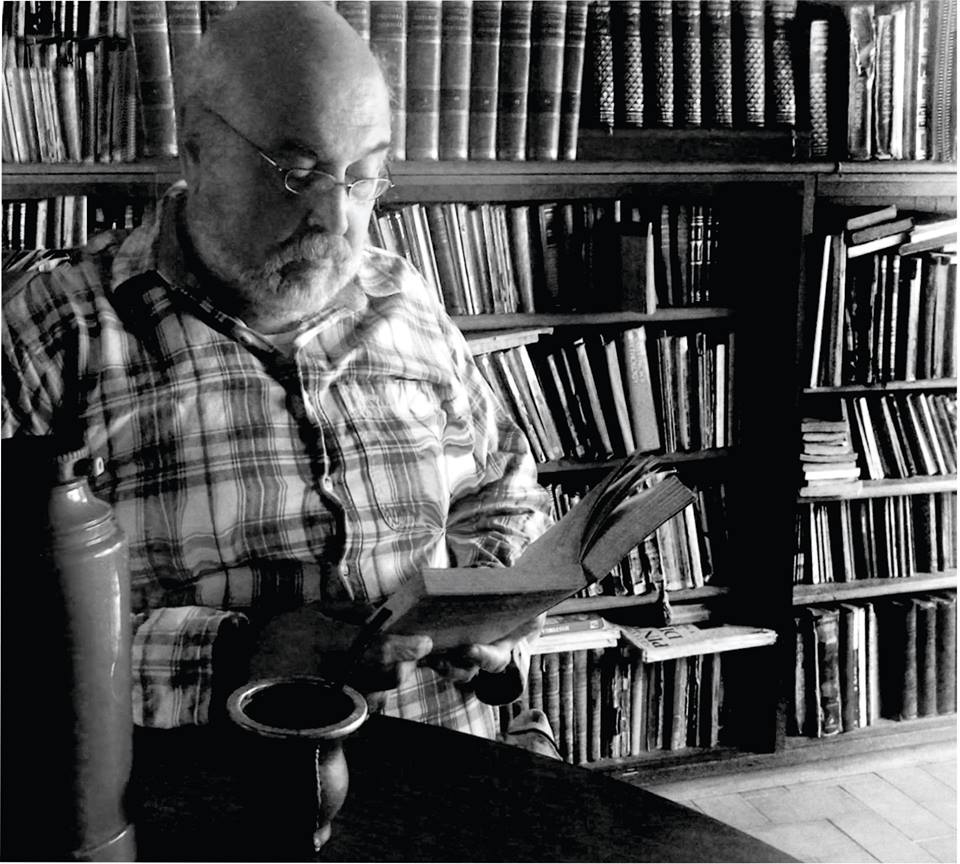

El poeta argentino Horacio Carlos Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban. La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…»

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”

Actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.