El filme del realizador nacional Gaspar Antillo es a ojos de nuestro redactor argentino una lograda simbiosis de logros dramáticos y audiovisuales con el propósito de expresar un particular estado de las emociones humanas: esa burbuja de soledad que alberga al ángel caído por culpas ajenas.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 10.8.2020

Donde yo vivía hace más de 30 años, los aviones comerciales volaban bajo sobre el barrio para girar y enfilar hacia las pistas de aterrizaje del Aeroparque de Buenos Aires. Los saludaba de niño y hasta se les veía a veces las ventanillas. Hoy, lejos de ese lugar y tiempo, más al sur, los aviones cruzan muy, muy alto y como si le abrieran una herida a la azul carne del cielo, le dejan sangrando una estela blanca que con el tiempo y el viento se disipa y olvida.

Con una toma en ángulo nadir de uno de esos aviones surcando ese cielo austral, Nadie sabe que estoy aquí —la ópera prima del director chileno Gaspar Antillo, estrenada en el 2020 como primera producción de Netflix en Chile— nos baja al que es nuestro real sitio en el mundo. Nos informa con claridad que estamos en la sima del cielo. En lo más profundo, allí donde el cielo dice basta y aplasta a la mayoría de sus criaturas.

Porque el cielo es apenas condescendiente con las aves, los aviones y las miradas. Pero los cuerpos, en él, sólo tienen destino de caída. Nuestro lugar en el cielo es el suelo… y aquí, en el suelo, levantamos nuestras cosechas y edificios, nuestras canciones y plegarias y tratamos de vivir con algo de la gracia de un ave, damos algunas volteretas de amor o dolor y finalmente, ese mismo cielo nos termina de hundir aún más en el olvido de una tumba, para quitarnos de la vista de los que vendrán…

Pero todos ansiamos que, mientras celebramos su altura, su antigua quimera de azules, estrellas, nubes y tormentas, nuestro abismo natural nos conceda una modesta cuota de felicidad, de amor y cierto sosiego. Le agradecemos el agua que trae la vida y maldecimos su opacidad para con nuestra necesidad de ver un Dios. Y eso es lo que llamaríamos una vida promediada: algunos se harán famosos en la tele, otros —la gran mayoría— seremos un olvidable ondular en las tranquilas aguas del tiempo.

Pero puede pasar otra cosa. Puede pasar que el alma, que sí debe vivir hasta lo más alto de la vida, hasta el empíreo mismo del espíritu, también puede quedar aplastada en el abismo de un cuerpo. Y tal es el caso de Memo, interpretado por Jorge García (el “Hurley” Reyes de la serie Lost). García —nacido en Omaha, Nebraska y de ascendencia cubana y chilena— interpreta a este Memo Garrido que trascendió por ser el agresor que frustró la carrera de Alfredo Casas cuando ambos eran niños: Casas ponía la imagen para la televisión y Memo ponía la voz… voz de un ángel que no volaba, porque “no daba la imagen”.

Una de las primeras cosas que el filme critica: el mundo de la “imagen”. Las lentes de las cámaras como animales de pura boca que comen imágenes para digerirlas en los negocios, hipocresías y en los hogares de las personas. Memo tenía la voz pero no tenía el charme y Memo pasaba, entonces, a no poder existir… y finalmente dejó de existir. Se fue bien lejos de los EE. UU., fastidiado de no poder ser visto y tras su incidente en cámaras con su “caníbal” personal. Y Memo se perdió en las orillas del lago Llanquihue, en los bosques del sur chileno.

Sin mayores ahondamientos acerca de la historia de cómo terminó viviendo con su tío (en la piel de Luis Gnecco) en esa cabaña, procesando cueros de ovejas —historia que en verdad, no haría mayor falta aclarar—, Antillo nos acerca desde la primera imagen, tras los créditos iniciales, hacia el sonido del aliento vacío de voz que se abre al bosque oscuro. Un vacío que nos descarga en la tenebra espiritual donde se desarrollará el pequeño drama. Pequeño. No es una gran historia, pero es una explicación de Antillo acerca de los muchos cuyas almas no pueden alcanzar la altura de sus espíritus y se oyen así mismos ahuecados, vaciados, emasculados, respirando en tumbas ajenas.

Los aviones pasan lejos en el cielo, como lejos queda el pueblo, en la otra orilla del lago, y Memo —como un ogro— viene y va en la oscuridad a revisar viviendas. No roba: mira. Inspecciona cómo viven la vida de verdad de los otros, cuando no están, y casi nadie sabe de su existencia. Su tío sabe de su costumbre y sabe del silencio montañoso de su sobrino a quien ama y protege cuanto puede.

La historia de Memo es la historia de una fiesta —como lo debería ser la vida de cualquiera—, escrita en el cielo pero de la que él fue echado. Atado a la pesadez de su andar y de los fardos de lana, se pierde en el silencio del bosque para hacer sus cortos y tímidos vuelos rasantes, sumido en una infernal luz roja. Al cielo azul, Memo le ofrenda su doméstico infierno rojo, que aparece una y otra vez en recuerdos, sueños y fantasías. Un infierno sin lugar para el mal, pero donde su dignidad se ha dormido. Un precario infierno de dolor y ropajes de fantasía para alimentar las lentes de la televisión: el único dios al que Memo quiere acceder porque es lo único que vio que los adultos de su infancia idolatraban…

Hasta que de pronto aparece ella, Marta (Millaray Lobos), una diminuta muchacha que vive sola en la otra orilla del lago y que nada sabía de Memo.

Con el personaje de Marta va cobrando forma esta idea de Antillo de mostrarnos el vuelo incesante del alma libre hacia la altura anhelada. Pero Marta vuela sola y entrevé en Memo al ángel herido que no puede desprenderse del suelo y que quizás pueda acompañarla hasta el cielo merecido.

Un prendedor que representa a un astronauta alcanzando una estrella; un regalo que le trae del pueblo: el pequeño casco de astronauta de juguete y el tomar con total naturalidad que Memo se hubiera pintado las uñas de un raro color celeste (mientras su tío se recuperaba de un accidente), son hechos que van forjando los escalones por los que él, nuestro obeso héroe, irá subiendo a tientas… quizás ella intuya la metáfora presente en esas uñas: la de alguien que ha estado arañando el cielo…

Pero es una canción la que le permite a Marta ir entrando sin miedo al corazón de él: “Nadie sabe que estoy aquí”, interpretada por la voz del propio Jorge García, compuesta por el chileno Carlos Cabezas y con arreglos de Nicolás Quinteros. Es una pena que no esté subtitulada ya que siempre se la canta en inglés, pero la letra resume en gran medida la médula artística de la cinta. En uno de sus pasajes, el tema reza:

(…) Hay una tierra en lo profundo.

No hay esperanza en mi alma.

No hay sentimiento, este mundo es muy frío.

Aquí me acuesto y veo las estrellas

y siento que sueño toda mi vida…

Aquí está el amor que olvidé

y mi corazón brilla al bailar (…)

(…) Nadie está hablándome.

Nadie puede liberarme.

Nadie sabe que estoy aquí…

Y sin quererlo, es ella, Marta, la que libera el final del relato, al enseñarle a Memo a grabarse cantando la canción que había sido éxito, en un pequeño video de teléfono… pero que será el que desencadene el gran escándalo internacional: el desaparecido agresor de Casas había sido encontrado al fin en algún lugar del sur de Chile.

De golpe, el mundo de las lentes que con sus bocas mastican y tragan imágenes; el mundo de las filmaciones con cámaras térmicas; de drones y periodistas contaminando el paisaje, todo eso obliga a Memo a enfrentarse a lo exterior y su verdad… Y su cuerpo, su andar pesado y tosco, lo va convirtiendo en una especie de festín para criptozoólogos que buscan capturar a un “pie grande” hundiéndose en el misterioso lago de la vida verdadera… vida para valientes, precisamente por verdadera.

Y aunque sabemos que la película termina bien y sabemos que Memo conocerá el cielo, de las manos del amor, no contaremos el final. No vale la pena. La trama —a pesar del ligero vértigo antes de terminar— siempre es amable, con un ritmo que no decae, que atrapa a la mirada leve con un imán suave y que lleva —con el brevísimo paso de baile de Memo al salir de los estudios de televisión— a entender que aquel ángel sin maldad y que reptaba su miseria en un ámbito salvaje, había empezado a volar.

Nadie sabe que estoy aquí está hecha de una materia suave al tacto, sin golpes bajos, sin giros de guión demasiado bruscos, sin roturas irreparables más allá de la herida original. Con una fotografía (mérito de Sergio Armstrong) que aprovecha al máximo la tecnología del drone para generar esa burbuja de soledad que alberga al ángel caído por culpas ajenas.

¿Quién tiene su alma a la verdadera y casi divinal altura de su espíritu? ¿Quién no siente que es aplastado con excesiva crueldad por circunstancias que no le son propias? ¿Quién no ha conocido a los voraces comedores de almas destruyendo proyectos de vida?

Nadie sabe que estoy aquí es eso: esa denuncia, ese reconocimiento y ese reclamo de cielo que nos prometen desde niños y que nos van negando mientras crecemos, llevando el cielo a esferas cada vez más y más altas y cancelando, impiadosos, la real dimensión de nuestro destino…

***

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

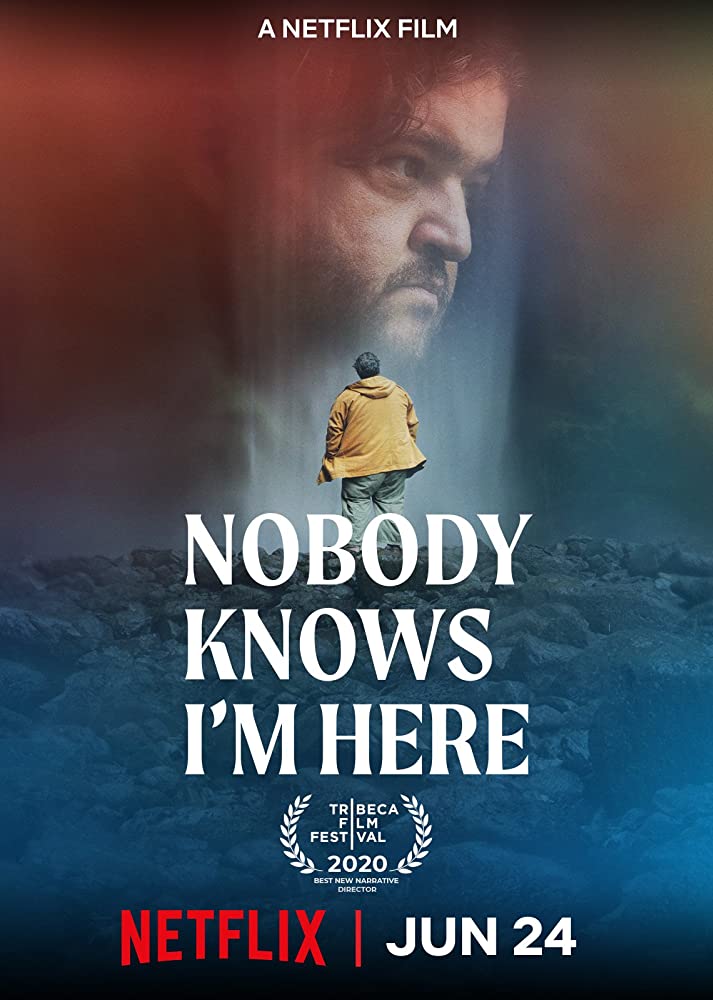

Imagen destacada: Jorge García y Millaray Lobos en Nadie sabe que estoy aquí (2020).