Este filme inaugural contiene los gérmenes de los próximos seis largometrajes del inmortal cineasta ruso: la magia incontrolable de los sueños, el manejo del elemento agua, el sonido, además de su crítica feroz a la estupidez del poder, en este caso, a través de su encarnación en la terrible estupidez de la guerra.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 17.5.2018

Infinidad de artículos se han escrito sobre Andrei Tarkovski y sobre su ópera prima, “La infancia de Iván” (1962) en particular. Pero como toda obra de arte es infinita per se, siempre se puede decir, aportar, algo más. El análisis del arte no recrea la obra de arte, por supuesto, ni la manosea estérilmente como suele suceder con la crítica, pero sí nos permite crecer intelectual y afectivamente alrededor del objeto artístico, cosa que nos ayudará a recorrer sus intrincados caminos y sacar el mejor provecho del ejercicio de ver cine.

Con esta película estamos lejos del Tarkovski grande que comienza en «Solaris», pero ya se percibe la real dimensión del artista en potencia. Hasta se aprecia la magia de la creatividad artística como una extensión de la realidad independiente del Hombre, especialmente cuando uno reconoce en la primera secuencia del filme, lo formal de la última escena de lo que sería su última película, “Sacrificio”.

Tarkovski es sinónimo de integridad en lo formal y en lo conceptual, así como en lo estético y en lo ético. Cada paso que da dentro de cada película así como los siete pasos particulares de sus obras, marcan una unidad creativa que es difícil de encontrar en otro director así como su solidez frente a la adversidad del mundo en el que le tocó vivir, dentro y fuera de la Unión Soviética.

“La infancia de Iván” contiene los gérmenes de sus próximos filmes, como la magia incontrolable de los sueños o el manejo del elemento agua, el sonido, además de su crítica feroz a la estupidez del poder, en este caso, a través de su encarnación en la terrible estupidez de la guerra. De hecho, fue este tratamiento del material bélico tan lejos de la propaganda ideológica buscada, lo que desconcertó a las autoridades rusas que le habían asignado la dirección de la película: se habían encontrado no con un buen director de cine sino con un artista.

En la «La infancia de Iván» la muerte era individual, personal, no masiva: la muerte era el resultado del crimen de la guerra y no de una estadística política, al decir de Churchill. Sin fogonazos, sin soldados nazis que cayeran heridos por las balas soviéticas, los alemanes son el eco de disparos lejanos, son la atmósfera: están por allí, alrededor, son parte del escenario de la muerte absurda, no se ven… tan fantasmagóricos como “los buenos” de la película. Es que los soldados, en toda guerra, son muertos que caminan, ya sea que se vean o no: todos ya están muertos: son sinónimo de muerte, ya sea que vuelvan a casa o no…

Pero hay un muerto que se focaliza en el filme de Tarkovski: la infancia misma de Iván.

Es la infancia de Iván lo que ha muerto en y por la guerra… La infancia del pequeño Iván sólo queda viva en la dimensión del sueño… de los cuatro sueños fundamentales sobre los que se estructura el filme. La vida de la vida se ha ido tras la madre y tras aquella niña sin distancia -su hermana- con quien juega y a quién él le ofrece la vida en una manzana y a quien persigue en la escena final. Él es otro rostro muerto atrapado en la telaraña del horror: tal es la primera imagen de la película. A esa cara se le sumarán la felicidad onírica y la tenebrosidad de la realidad como pesadilla.

La guerra está llegando a su fin. Ya comienza la ofensiva soviética sobre el frente oriental. Llega un niño a quien se le había encomendado espiar las líneas enemigas en retirada: su rostro es seco, duro, sucio. Es en el filme un niño de 12 años, encarnado en un esmirriado Nikolái Petrovich Burliáyev, a la sazón de 16 y que Tarkovski había visto actuar con anterioridad y que luego sería el campanero en el episodio final de «Andrei Rubliov».

Y el niño Iván es un monstruo. Un ser hueco que ha perdido su alma y que se comporta y que exige como un adulto. Lo quieren convertir en niño nuevamente, pero en él reside el vacío: han matado a su madre (la actriz, y también cineasta, Irma Rush) y al resto de su familia. Sin su infancia, Iván se plegará a lo único que le da cabal sustancia: la guerra. Implora por que lo dejen seguir espiando… Esgrime a su propio cuerpo como una herramienta aprovechable para las fuerzas soviéticas:

Llega a decir que si lo quieren mandar a la retaguardia se unirá a los partisanos. Pero es inútil: la decisión de mandarlo a un internado militar ya está tomada.

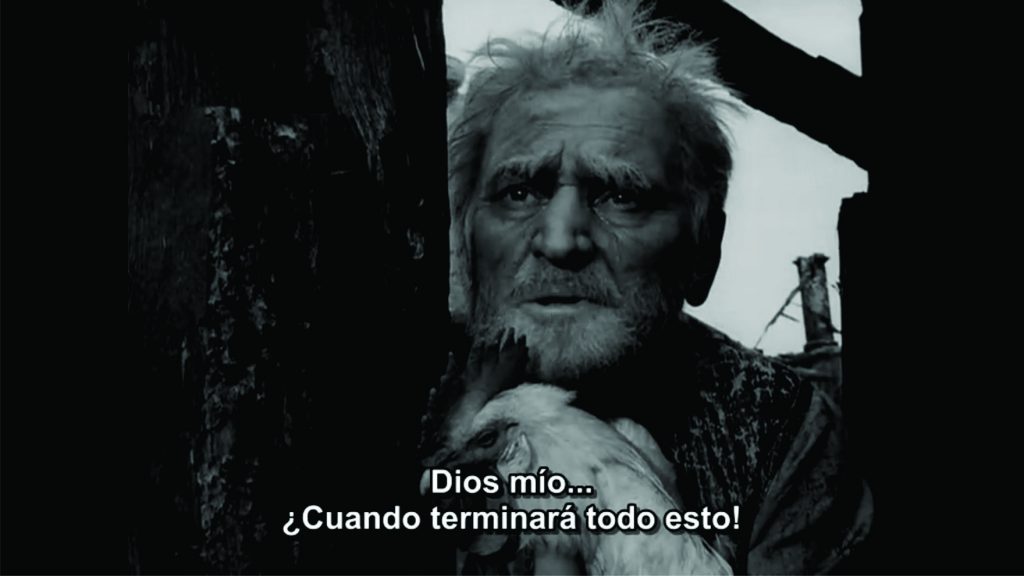

En ese viaje de regreso conoce a un viejo loco que vive, en cierto modo, la inversa de Iván: ha quedado su alma sin la protección de lo material: su casa es una completa ruina, pero él cuelga cuadros y cierra puertas de paredes inexistentes para cuando regrese su familia, que sabemos nunca lo hará… No es una cáscara sin nada dentro: es un fantasma de sí mismo sin una realidad que lo contenga. Un fantasma que habita el vacío de una casa muerta y que alucina un fin a su tragedia… porque su tragedia -por más que se aferre a la vida de su gallo- ya no tendrá fin.

Iván lo reconoce como un par y, antes de irse, le deja un poco de comida entre las ruinas.

De ahí, la historia se traslada hacia un triángulo amoroso entre dos oficiales y una joven médica militar para ir derivando, lentamente, al peligroso regreso de Iván a la retaguardia. Hubo críticos que vieron este interludio como algo innecesario, casi de relleno… como algo propio de un director sin experiencia. Sin embargo, no vemos, a nuestro parecer, un corte del relato sino un complemento de esta idea de la nada que vacía al ser de sentido y de sustancia. La toma culminante de esta larga escena entre abedules -y que inspirará al filme de Andrzej Wajda “El bosque de los abedules” de 8 años después- es cuando el soldado quiere ayudar a Masha a cruzar una zanja y finalmente la atrapa para robarle un beso… ella queda colgando sobre la zanja que, filmada en contrapicado, se ve casi como si fuera una tumba. La pasividad de Masha, que no hace ningún movimiento para defenderse, induce a creer que el soldado está casi como besando a una joven muerta. A este instante se le suma el sonido ambiente: mientras hablaban entre los abedules se oye a un pájaro carpintero picando en algún lugar del bosque, pero en el momento del beso, el ave se detiene y lo que se oye es el repiqueteo de ametralladoras y balas en la distancia: la muerte lo define todo.

El amor sobre la muerte, besando lo que quizás fuera una especie de cadáver. Amar, besar sobre el vacío del ser, es a lo que lleva la guerra y que Tarkovski lo expresa magistralmente.

Esta escena del beso es una de las más sugestivas del cine y encandiló a los cineastas reunidos en el Festival de Venecia. El propio y consagrado Ingmar Bergman expresó su asombro y su admiración por esta escena y por el filme en general y la reorientación de su obra desde esta película. Esta apreciación del sueco -cuyo iluminador estrella, Sven Nykvist, acompañó a Tarkovski en «Sacrificio»- nos da la razón al no considerar un interludio innecesario esta breve historia de amor enclavada en la historia de Iván: la de él es también otra historia de amor frustrado, y la guerra no es más que la frustración y la muerte del amor.

La tierra misma por donde llevan a Iván aparece aplastada por una atmósfera densa, pétrea, que cubre el pantano: cadáveres abandonados, miedo, silbidos de balas, turbidez en el cielo, luces de bengala…

Los sueños son el alma de este largometraje, de esta historia de un niño hueco, sin futuro. El alma fuera del cuerpo como un derroche de vida -en las manzanas que se derraman a favor de los caballos…

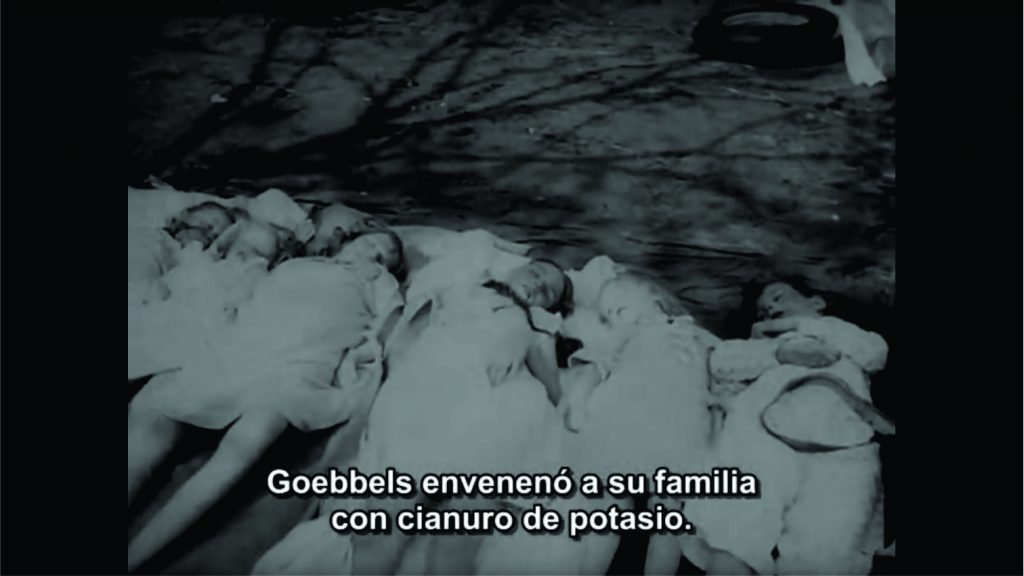

Hasta que la guerra termina y los rusos festejan frente a las ruinas de Berlín y a fuerza de documentales (recurso que Tarkovski retomaría en «El espejo»), se nos muestra la otra niñez acabada: la del enemigo. El vacío del ser que llevó a Goebbels a envenenar a sus hijas y a ser exhibidas como trofeos, junto a su propio cuerpo carbonizado y el de su esposa.

Ante su premiación en Venecia, con el León de Oro y el premio Golden Gate en el Festival de Cine de San Francisco, Tarkovski tuvo dos fuertes señales: de que con «La infancia de Iván» nacía al mundo un artista del cine y de que comenzaba su verdadero Vía Crucis como creador y como persona. El Kremlin “justificó” el premio afirmando que Tarkovski había mostrado al mundo: “el valor y el patriotismo del ejército soviético”… nada más falso. Nada más vacío de contenido, nada más simbólico de la nada que encierra un sistema de ideas cuando éstas se encierran sobre sí mismas y se vuelven ciegas al entorno… Un vacío de mentes y demente -valga el inevitable calambur audiovisual y lingüístico- que sólo dejan bien en claro, a través de este primer filme de Tarkovski, el vacío del ser que nos deja como lastre la falta de amor en nuestra civilización.

Tráiler:

Imagen destacada: Los actores Valentina Malyavina y Evgeniy Zharikov en «Ivanovo detstvo» (1962), de Andrei Tarkovsky