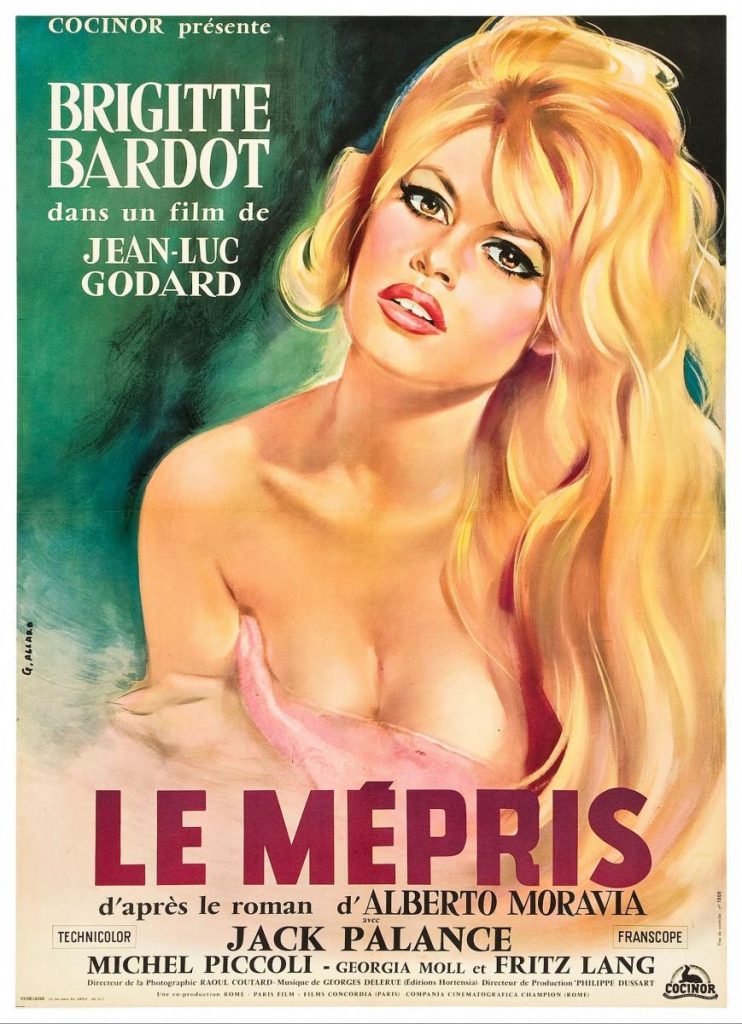

Filmado en 1963, este largometraje basado en la novela homónima del famoso escritor italiano Alberto Moravia, reúne a tres verdaderas estrellas del cine occidental: Michel Piccoli, Brigitte Bardot y a Jack Palance, sin olvidar a la joya simbólica de la industria audiovisual de todos los tiempos que significó en esta oportunidad la actuación del legendario director alemán Fritz Lang.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 15.9.2022

La poesía, el arte en general, así como las religiones o los diferentes misticismos o la ciencia misma, enfrentan un mundo integrado a sí mismo como un desafío para la comprensión humana. Se trata de un mundo implicado, cerrado sobre su propia naturaleza y que no parece querer darnos los medios para hablarnos y explicar qué le pasa, qué es, qué desea y si es que desea algo. Todo lo que nos rodea comparte esta propiedad: es mudo para nuestra inteligencia.

Así, por ejemplo, cuando llueve no existen otros fenómenos que se refieran a la lluvia para entenderla: la lluvia acontece desde y para sí misma y nada la desimplica del Universo donde acontece. Pero vemos que llueve y queremos saber de ella, de la lluvia, de su naturaleza íntima.

Se nos podrá hablar de qué la causa, de cómo ocurre y acerca de qué consecuencias trae consigo, pero no hablamos nunca de su mismidad integrada a lo total del Universo sino, simplemente, contamos superficialmente lo que vemos.

Obviamente, el problema es nuestro: nuestra autoconsciencia nos distancia de lo universal; forzosamente quedamos al margen de lo total como precio a pagar por tener un yo que no puede integrarse a lo Total. Y es así, entonces, cómo van apareciendo las distintas estrategias para tratar de tener alguna intuición, alguna evidencia de la totalidad en donde aquellos fenómenos ocurren.

Desimplicar es explicar: Dios es una explicación como lo es el arte, el misticismo, el simbolismo, la ciencia o el esoterismo. Y, de hecho, una de las formas que más ha utilizado el hombre para desimplicar lo implicado —para explicarse el Cosmos—, ha sido la mítica.

El mito no es equivalente a una mentira, antes bien es el resultado de un proceso —la mitificación—, de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. La explicación mítica apela a la atmósfera simbólica de lo humano, así como a la esfera religiosa y a la mera observación de lo que ocurre a nuestro alrededor, como lo hace la ciencia.

Así, esta multiplicidad de herramientas permite explicaciones no sólo ordenadas —de alta sistematicidad— sino también muy aventajadas en materia de ámbito de ocurrencia, pues el mito lo puede explicar todo, cosa que, por ejemplo, a la explicación científica le está vedada, ya que sus objetivos son muy diferentes de los objetivos míticos.

La ciencia apela no sólo a la sistematicidad, sino a la voluntad de control del entorno, dicho en buen romance, no existe conocimiento científico inocente: siempre habrá de orientar el conocimiento hacia un interés determinado.

Había dicho Francis Bacon: «Conocer para predecir. Predecir para controlar. Conocimiento es poder».

La explicación mítica, en cambio, abarca la realidad pero no para controlarla sino para amigarse con ella. Su única expresión práctica es, precisamente, la de lograr armonías. No obstante, como veremos, la armonización mítica requiere de la contradicción interna.

El reencuentro de lo amado

Así es: sin el conflicto interno, el mito no se dinamiza. Y así, desvelamos nuestro filme de análisis, Le mépris (El desprecio), de Jean-Luc Godard (1930 – 2022).

La película se centra alrededor del mito de Odiseo (y de la filmación de una nueva versión de La Odisea de Homero), al cual analizaremos brevemente. Su nombre significaría —y hasta Homero se suma a esta idea— «hijo del odio», proveniente de la raíz indoaria ‘od’.

No está claro si esto es realmente así, pero sí sabemos que a Odiseo lo movilizaba el odio en dos formas de la imperfección: la guerra con Troya y su regreso a Ítaca para matar a los pretendientes de Penélope. El odio, en el contexto mitológico, es un valor positivo, dijimos, como movilizador o generador, ante todo, del anhelo de la unión y de la destrucción de aquellos elementos que impiden el reencuentro con lo amado.

El odio es una separación necesaria para que la unión por el amor, adquiera su verdadero valor. El odio —míticamente hablando—, es el factor anímico que exige el surgir de la «re/ligatio» o religión: la única posibilidad de ver lo sagrado es separándonos de él para que tenga verdadero sentido la voluntad del regreso.

Y lo sagrado para Odiseo es siempre el eje de su conducta: hacerse atar al mástil (símbolo universal —fálico— del dios/padre) para no caer bajo la tentación de las sirenas, es manifestación de su fidelidad a lo sagrado, al igual que resistirse a la tentación de la bruja Circe que le prometía la vida eterna si le rendía su espíritu.

Por supuesto que en esta escisión, Odiseo necesitaba que su contraparte —femenina y pasiva— le fuera igualmente fiel, pues siéndole fiel a su marido le era fiel a lo sagrado. Nos referimos a Penélope, hija de la náyade Peribea y, según algunos, de Icario y según otros del hermano de Icario, Tyndareo —padre de Helena—, quien, dejándose llevar por malos augurios respecto de su hija recién nacida, la dejó a orillas del mar para que muriera, pero las Meleágridas, hijas del héroe Meleagro, la alimentaron y la cuidaron.

Habiendo visto esto, Icario la recuperó y como las Meleágridas también eran llamadas Penélopes, le terminó poniendo ese nombre. Ya mayor, la dio en casamiento a Odiseo, quien había ayudado a Icario con consejos para eliminar a los pretendientes de Helena.

Penélope simboliza todo lo noble y positivo inherente al ser humano, lo sagrado que nos habita y constituye. Bajo el amparo de Palas Atenea —que remite a nuestra sabiduría innata—, Penélope resiste el acoso de los 116 pretendientes que simbolizan, por supuesto, el desperdicio de nuestra energía naturalmente benigna y constructiva (tal el deseo de los dioses).

Habíamos dicho que las aventuras de Odiseo representaban las pruebas que debemos afrontar para probar nuestra fortaleza. Nuestro crecimiento moral se dará fuera de nuestra zona de «confort», tal es el simbolismo de la estancia de Odiseo en la isla de la ninfa Calipso.

Cegar a Polifemo, el cíclope hijo del divinal enemigo de Odiseo, Poseidón, simboliza la necesidad de evitar toda forma de dogmatismo (una sola visión de las cosas) y propender al libre pensamiento, componente propio del racionalismo griego.

Tras la llegada a las costas de la isla de los feacios, Odiseo —hambriento, cansado y casi desnudo— se echa en tierra a dormir profundamente y se cubre con hojas, en el momento central del simbolismo del mito relatado por Homero: la muerte —disolución en la tierra— a todo lo anterior para renacer como quien puede enfrentar a los vicios representados en los pretendientes.

Para muchos analistas, su enfrentamiento con Eolo simboliza el control respiratorio (no olvidemos que los griegos provenían de las tierras de donde no llega el yoga). Su lucha contra los antropófagos Lestrigones, es el combate contra los «demonios» interiores que atacan lo bueno dentro de nosotros mismos. Las paces con los «muertos» que nos habitan se realiza en su descenso al Hades. La rectitud está presente en el camino entre Escila y Caribdis.

Ya en su casa, como pordiosero, logra la hazaña de tensar el arco de Odiseo que ningún pretendiente había logrado tensar antes y pasar la flecha por los doce ojos de hachas (simbolismos astrológicos), mostrándose ante una de las siervas de un pretendiente de quién se trataba en verdad. La ayuda de su hijo Telémaco (fruto de la unión del anhelo de unión y de la bondad humana) y de un pastor de cerdos (el control de nuestros apetitos), pone fin a la desgracia de su esposa.

Pero ¿por qué Penélope tejía y destejía? El tejido es un antiquísimo simbolismo del estado material del hombre: la lanzadera se mueve horizontalmente sobre los hilos verticales: las dos manifestaciones —femenina y pasiva y masculina y activa— de lo humano, un símbolo que en el cristianismo reaparece, sencillamente, con la cruz.

El estado de ambigüedad —tejer y destejer—, además, mide el tiempo neutro durante el cual se templa nuestro «metal», como se dice entre los masones, esto es: mientras Odiseo realiza su viaje iniciático.

De este modo, la construcción del yo interior, fuerte, amante y amable, coherente sin necesidad de disciplinamientos, es la salida del implicamiento con el mundo natural, nuestro estado «natural», hacia el mundo de la comprensión, del entendimiento y de la superioridad respecto de lo que nos rodea.

Del todo ha emergido un «yo» nuevo, diferente del mundo animal porque domina sus apetitos y porque dirige sus energías espirituales hacia la excelencia. Paga, como dijimos, el precio del aislamiento respecto del todo, pero la búsqueda de esa totalidad —la re-ligatio con el Todo— será su premio y también su dominio: no el control del mundo natural sino, más exactamente, el dominio sobre el control.

Tal podría ser una explicación mítica de cómo se forja un hombre mediante el mito de Odiseo, de cómo se erige un hombre desde la equivalencia natural. Ahora veremos otra versión del mito, esta vez por la vía artística, según la cual un hombre puede disolverse en alguna forma desde la nada.

Bardot y Godard en el rodaje de «El desprecio»

Ingeniería visual de gran maestría

Filmada en 1963, Le mépris reúne a tres verdaderas etoiles del cine occidental, dos locales: Michel Piccoli y Brigitte Bardot y un americano: Jack Palance, sin olvidar a la joya simbólica del cine de todos los tiempos que es la actuación del verdaderamente legendario Fritz Lang, director alemán que, entre otros grandes filmes, nos diera Metrópolis en 1927.

Aquí es de destacar que Godard ya contaba con un creciente prestigio dentro de la Nouvelle Vague y la farándula francesa e internacional de aquellos primeros años 60, lo que, en virtud de sus éxitos, ya le permitía darse el lujo de contratar estos actores caros y homenajear a su ídolo Lang, interpretándose a sí mismo.

La película comienza con la filmación de una filmación: un largo travelling de una muchacha leyendo, con una voz en off que lee los créditos y con una cámara que termina su trayecto filmando al espectador. Luego pasa a un largo diálogo entre la Bardot como Camille, y Piccoli como Paul Javal. Ella una hermosa dactilógrafa casada con él, un dramaturgo.

Así, la armonía reina entre ambos: juntos en la penumbra de una habitación, ella —totalmente desnuda— lo va obligando a recorrer su cuerpo con el reconocimiento de su belleza, desde los pies hasta su propio rostro. Él se lo confirma: «te quiero toda, con ternura y trágicamente». El ambiente se carga de un leve surrealismo al cambiar la escena del sepia al azul y luego a los colores naturales.

Penélope era reconocida por Homero como talentosa y hábil en los juegos amatorios y tal la identificación con Camille. Pero el ambiente cambia bruscamente hacia los viejos estudios de la Cinecittà. Allí, Paul es esperado por una traductora y por Jerry, un gigantesco Jack Palance como el señor Prokosch y como sinónimo de la desmesura.

Su presencia, tras la delicadeza de la escena inicial, destruye —con su dinero, sus gestos, su físico, su Alfa Romeo y sus desplantes— al concepto mismo de la Sofrosine griega: la moderación y la discreción. Bajo la plena luz solar mediterránea, Sofrosine como hija de Nix (la noche) y Érebo (la oscuridad), se desvanece con un Jerry siempre desbocado bajo el imbatible Helios mediterráneo.

Descontento con el avance del filme en las manos de Lang, decide abortar la filmación y ponerlo a Paul como nuevo guionista. Le confiesan que el cine italiano está en crisis, con los estudios abandonados y una serie de afiches de diferentes películas de los 50.

Sin embargo, Jerry no sabe bien qué es lo que quiere: sólo cuenta con un dinero que se le agota por la producción del filme La Odisea y frases célebres anotadas en papelitos que guarda en los bolsillos. El papel de Palance es el del enemigo de Odiseo: Poseidón.

Imágenes sin mayor contexto de antiguas esculturas de Palas y de Poseidón confirman la presencia del dios del mar y sus tempestades como dinamizador de la tragedia. Aparecen en el microcine, Lang y la proyección de lo filmado: «Me gustan los dioses», dice el millonario productor ante las imágenes estáticas de esculturas griegas: «Sé exactamente cómo se sienten», agrega.

Lang le recuerda que los dioses no han creado a los hombres sino que los hombres —con el busto de Homero de por medio— fueron los creadores de los dioses. La imagen pasa a esculturas griegas de mujeres desnudas hasta que aparece una joven mujer, nadando desnuda en el mar, el rostro de Prokosch se ilumina en una sonrisa casi diabólica, como un animal sediento de sexo y de vida sin control alguno.

En cambio, Lang se presenta como la sabiduría de Palas y Paul lo reconoce como tal. Finalmente Prokosch tira violentamente todos los rollos filmados y allí se hace definitivamente importante la presencia de Paul como encargado de reescribir el guion.

Ya fuera, Camille los espera y Prokosch los invita a todos a su departamento, pero sólo puede llevar a uno en su auto deportivo. Paul sugiere que la lleve a Camille y él se toma un taxi. Llega tarde: sus excusas son pueriles y Camille comenzó a darse cuenta del desamor de Paul y de sus mentiras, él llega a preguntarle, con malsana curiosidad, si Prokosch se le había insinuado.

Por eso hablamos de una reinvención del mito: Paul/Odiseo parece inducir a la infidelidad a cada paso a Camille/Penélope hacia Prokosch/Poseidón. Camille y Paul se reencuentran en una larga escena de media hora exacta, que transcurre entre ambos en el departamento que él ansía poder conseguir con el dinero que le depare la escritura del guion.

Con un trabajo de ingeniería visual de gran maestría, Godard moviliza su cámara entre colores y superficies planas, en un ambiente minimalista que va dividiendo a ambos a través del largo diálogo entre paredes y puertas, y travelling y zoom, todo encerrado en el espacio del departamento.

Progresivamente, discutiendo sobre un viaje a Chipre para filmar escenas, Camille le va expresando ya no su desamor sino su franco desprecio porque comienza a reprocharle el progresivo abandono de parte de Paul: a él le da lo mismo, en definitiva, si Camille va con ellos o no, mientras ella espera ser necesitada.

La misma palabra y la comprensión de la intensidad del término «desprecio», conmueven a Paul, que no sabe cómo abordar el problema. Finalmente, tras unos gritos de Paul y un forcejeo, Camille le pega y abandona el cuarto. Paul la persigue y se suben a un taxi.

Viajan a un teatro donde ven actuar a una chica que será la próxima Nausicaa: la hija del rey feacio Alcinoo y quien lo encuentra en las playas. Mientras, en el «contramito» de la película, Paul le pregunta a su mujer: «¿Por qué me desprecias?», y Camille no le responde.

El viaje a Chipre se acerca y a Paul parece darle lo mismo que Camille vaya o no. Esto la deprime aún más, y si bien acepta, el desprecio que siente ahora es total.

Más atrás del desamor y que el odio

Ya en la isla, asistimos a un Godard completamente dueño de sus recursos artísticos y de los espacios a filmar: la vastedad del mar y de las terrazas del edificio donde se reúnen, reducen el escenario a un máximo mínimo. Los personajes aparecen, ahora, como en el escenario de una tragedia griega.

Paul le refiere a Lang su teoría de que Odiseo había estirado su viaje para no reencontrarse con Penélope (del mismo modo en que él miente acerca de su retraso con el taxi para permitir el acercamiento entre Poseidón y Penélope).

Camille/Penélope, ante esta actitud, deja de ser la fiel esposa y accede a besar a Prokosch/Poseidón, mientras Paul los observa desde la terraza. Este acercamiento sexual, sin embargo, no es profundo: es sólo un cachetazo más ante el desamor de Odiseo.

Finalmente, tras decirle que no lo ama más, sino que, definitivamente lo desprecia, se aleja nadando, desnuda, en el mar. La pérdida es irreparable.

Camille y Prokosch se van a Roma y Odiseo/Paul se queda solo, encantado con las citas célebres del sabio Lang/Palas y ante la carta de despedida de Camille.

Finalmente, Camille y Prokosch encaran su viaje dispuestos a separarse en Roma, pero súbitamente, ambos mueren en un choque contra un camión, en plena ruta: cada uno tumbado hacia su lado: nada los unía. De hecho, la tragedia los había usado para destruir a un hombre y esa tragedia ya había terminado.

Los agonistas ya no hacen falta. El que debía ser menos que odiado, Odiseo —el hijo del odio—, ha quedado abandonado en un rincón de la memoria de nadie.

Por eso decíamos que el mito de Odiseo es reinventado con Le dépris de Godard, ya que su objetivo no es construir a un hombre, como en el mito de Homero, esto es elevarlo desde el olvido hacia la historia de lo humano, sino que se presenta como una receta para hacerlo desaparecer, precisamente, en el olvido.

Más atrás del desamor o incluso más atrás del odio, está el desprecio, y más atrás del desprecio no hay ya nada más. El despreciado es una basura que nadie quiere y que se pierde con el viento que todo lo borra.

Así, en la escena final que filma Lang, en la que Odiseo levanta alborozado los brazos porque, llevado por los feacios, ve su Ítaca natal, la cámara nos muestra que, en verdad, sólo enfrenta un horizonte vacío, gigantesco, una metáfora hueca, una metáfora del desprecio.

***

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años:

Reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se auto promovían y auto justificaban.

La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…

He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: El desprecio (1963).